物種學史

管舌雀

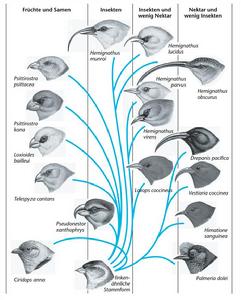

管舌雀管舌雀是一群進化自同一原種雀的夏威夷鳥類,該原種在約五百萬年前擴散至這個最孤立的群島。許多高度變異種類的快速進化成為鳥類適應性輻射最為突出的例子,其程度勝於加拉帕哥斯群島上達爾文雀類的變異(見裸鼻雀科),幾乎涵蓋了整個雀形目鳥(以及部分非雀形目鳥)的適應輻射現象。管舌雀科種類之間的趨異進化最明顯的似乎體現在覓食器官上,但也涉及體羽、鳴聲和生態習性。然而,即使是迥然不同的種類之間也存在著某些基本的相似性,包括頭骨和舌的細節結構以及都散發出一種明顯的霉味;但近來的DNA研究表明,所有種類都具有密切的親緣關係。

一些管舌雀科的種類仍保留著和金翅雀相似的喙和舌。除了萊島擬管舌雀和尼島擬管舌雀的飲食高度異化,食海鳥的卵、昆蟲和多種植物性食物外,其他多數種類為傳統的食種類,各自依賴於特定的樹木:如黃胸管舌雀依賴於黃葉槐,夏威夷科納松雀依賴於苦檻藍,大、小槐楊雀則依賴于洋槐等。而喙具鉤的食果鳥鸚嘴管舌雀和小笠原群島管舌雀(外形似唐納雀,已滅絕)、從樹皮中啄食蝸牛和其他無脊椎動物的毛島蜜雀以及上下頜骨朝相反方向彎曲故張喙很大的Lana’i hookbill(如此結構原因不明,這一種類僅從一個樣本已知),它們的喙雖然仍與金翅雀的喙類似,但明顯較長且有所變異。

外形似鶯的毛島管舌雀和莫島管舌雀的喙表現為雀形喙的早期分化形式,細而長;而像一樣啄食樹皮的考島懸木雀和夏威夷懸木雀的喙略彎。剩餘的管舌雀科種類,喙形雖各不相同,但擁有共同的舌結構:舌身呈管狀、舌尖如刷子。這種獨特的結構可能從食蜜習性進化而來(管舌雀的英文名“honeycreeper”便是基於這一點)。適於食蜜的舌同樣適於捕食昆蟲,這正是管舌雀實現最大程度的適應性輻射的關鍵因素。

形態特徵

該科鳥類體長10-20厘米;體重10-45克。體羽主要為黃色、橄欖綠、黑色、紅色和橙色,偶有白色、褐色和灰色;在大部分種類(但並非全部)中雄鳥羽色比雌鳥鮮艷;有些種類的幼鳥也有醒目的體羽。

許多管舌雀主要為黃綠色,但似金翅雀的種類頭部常為黃色或紅色,而食蜜類著色鮮艷,有緋紅、朱紅、黃色和黑色。少數種類色調為褐色或灰色。幼鳥常有淺色翅斑,這一特徵在少數種類的成鳥中保留下來。不過,即使是明亮的著色模式通常也帶有保護色成份。雄鳥一般比雌鳥色彩醒目,有些尤為突出;但在食蜜種類、兩種懸木雀和其他少數種類中,兩性相似。

棲息環境

棲息於夏威夷群島及周邊較大島嶼上的濕林和乾林,雷珊島和尼奧島上的開闊地帶。

生活習性

食性

主要食花蜜和無脊椎動物(包括昆蟲、蜘蛛類和蝸牛),但也會食果實和果汁、樹汁、種籽和籽頭、腐肉和海鳥的卵。

聲音

管舌雀的鳴聲一般與金絲雀的鳴聲相似,非常複雜。不過,食蟲種類往往發出簡單的顫鳴,此外也會有安靜的鳴囀,音較為複雜,可能含有效鳴。而食蜜種類則與之不同,鳴囀與部分吸蜜鳥相近,似笛聲或鐘聲,帶有縈繞的陪音;此外也會發出如轉動銹鉸鏈般的刺耳聲和機械聲響。

該科種類

| 序號 | 中文名稱 | 拉丁學名 |

| 1. | 大綠雀 | Hemignathus ellisianus |

| 2. | 瓦島綠雀 | Hemignathus flavus |

| 3. | 考島綠雀 | Hemignathus kauaiensis |

| 4. | 短鐮嘴雀 | Hemignathus lucidus |

| 5. | 鐮嘴雀 | Hemignathus munroi |

| 6. | 小綠雀 | Hemignathus parvus |

| 7. | 夏威夷綠雀 | Hemignathus virens |

| 8. | 白臀蜜雀 | Himatione sanguinea |

| 9. | 黃胸管舌雀 | Loxioides bailleui |

| 10 | 考島管舌雀 | Loxops caeruleirostris |

| 11. | 紅管舌雀 | Loxops coccineus |

| 12. | 毛島蜜雀 | Melamprosops phaeosoma |

| 13. | 考島懸木雀 | Oreomystis bairdi |

| 14. | 夏威夷懸木雀 | Oreomystis mana |

| 15. | 冠旋蜜雀 | Palmeria dolei |

| 16. | 莫島管舌雀 | Paroreomyza flammea |

| 17. | 瓦島管舌雀 | Paroreomyza maculata |

| 18. | 毛島管舌雀 | Paroreomyza montana |

| 19. | 毛島鸚嘴雀 | Pseudonestor xanthophrys |

| 20. | 鸚嘴管舌雀 | Psittirostra psittacea |

| 21. | 萊島擬管舌雀 | Telespiza cantans |

| 22. | 尼島擬管舌雀 | Telespiza ultima |

| 23. | 鐮嘴管舌雀 | Vestiaria coccinea |

繁殖方式

管舌雀科與具有親緣關係的金翅雀科在繁殖生物學方面很接近,領域具可移動性,初期以雌鳥為中心,築巢後則僅維護周圍的小片範圍。巢通常為敞開的杯形巢,通常隱於樹枝末端的葉簇中,也有些築於洞穴中。窩卵數1-5枚,一般為2枚;卵為白色或淺色,在較大的一端有與泥土顏色相近的褐色、鐵鏽色或紫色的各種斑點或斑紋。孵化期為14-18天,雛鳥留巢期15-27天;種類之間差異很大。 築巢、孵卵和育雛都主要由雌鳥完成,雄鳥則負責提供巢材和食物。繁殖季節很長,從11月一直到次年8月,繁殖高峰出現在春季。幼鳥會跟隨親鳥和接受餵食長達一年。協作繁殖僅在毛島管舌雀中比較普遍,不過偶爾也會出現在其他少數種類中。

種群現狀

疾病傳入是導致該科鳥類面臨瀕危的主要災難。在歷史上有記錄的管舌雀科種類中一半以上都已經滅絕,現存的種類中也有諸多瀕危種類,有些形勢極度嚴峻(毛島蜜雀在2001年只剩三隻)。今天,使管舌雀科種類趨於滅絕或制約它們生存的是傳入的蚊子從外來鳥類那裡傳播開來的鳥疾(瘧疾和痘瘡)。如鐮嘴管舌雀受瘧疾感染後的死亡率幾乎是百分之百。在一些主要的島嶼上,夏威夷懸木雀如今只棲息在相對較寒冷的高地,那裡的蚊子數量較少。然而,隨著全球變暖,蚊子等昆蟲也逐漸適應在原本較冷的地區生活,這些最後的避難所也面臨著威脅。

不過,人們對在偏遠地區如何控制蚊子的研究給管舌雀科的種類帶來了一些希望。少數種類,如瓦島綠雀,對鳥疾具有了抵抗力,目前正開始重新出現在低地中。在人類介入夏威夷之前以及之後的一段時間裡,棲息地喪失曾是威脅這些鳥的主要因素;然而,在20世紀,野豬成為一大危害,不僅破壞下層叢林,而且製造水坑――為蚊子提供了繁殖滋生之地。

保護級別

歷史上已有13個種類滅絕。現存種類中有6種極危,其中短鐮嘴雀和瓦島管舌雀兩個種類也可能已滅絕。另有5種瀕危,7種易危。

全部列入《世界自然保護聯盟》(IUCN) 2013年瀕危物種紅色名錄ver 3.1。