基本介紹

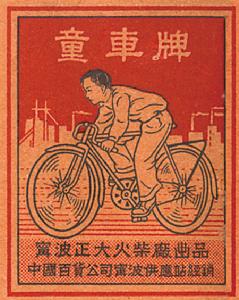

童車牌火柴,是我國火柴工業中最具代表性產品之一,由寧波正大火柴廠生產,於1950年向當時的中央私營企業局註冊使用“童車”牌商標。紅紅的底色上,一男童穿著花外衣、騎著輛男式腳踏車,在微笑。紅底上寫著黑色的“童車安全火柴”六個大字,底下是“寧波正大火柴廠”。儘管中間“童車”商標的圖案有過多次改變,但如今備案的除了落款已改為“寧波火柴廠”外,與當年的圖文沒有兩樣。

發展歷史

正大火柴廠是我國火柴工業中開辦得比較早的一家企業,創設於1907年,取名“正大”,為正大光明之意,位於如今的正大花園小區位置。解放初期,火柴廠面積已占數千平方米,擁有交流發電機、柴油機、車床、鑽床、排板車、刨合片機等設備,工人四五百人。火柴廠主要分為三個車間。第一車間負責加工木材,將採購的木材刨片、切條、曬乾、篩選,使之成為火柴的梗條。第二車間主要給火柴塗蠟燭油、上藥,然後烘乾。塗油上藥的過程非常艱苦,油溫高得讓人難以承受。第三車間進行裝盒工作,女工們在裝盒的同時要確保盒子裡的火柴數量正負不超過2根。最後,給火柴盒邊塗上點火用的赤磷,粘上火花紙。

當時的正大火柴廠就有了商標、品牌意識,據市檔案館一份資料記載,正大火柴廠於1950年經中央私營企業局核准註冊使用“童車”牌商標。高品質贏得了高聲譽,上世紀50年代初,“童車”火柴不僅贏得了寧波市場,而且熱銷杭州、紹興、台州、湖州、嘉興、福州等地,1951年,正大火柴廠的產量達12萬件,是1946年的近兩倍。

資料顯示,1955年5月1日,正大火柴廠實行公私合營,1966年收歸國有,改名為寧波火柴廠。其間,“童車”牌商標的圖案隨著正大廠的變化而變動著,除了左圖所示的火花商標外,在原寧波火柴廠職工瀋水岳家裡,還收藏著後來更為時髦的“童車”商標火花:如戴著紅領巾的學生騎著車,騎機車兒童,戴帽子系圍巾兒童的剪紙造型等,這些漂亮的火花記載了一個個時代的故事。

1992年,童車牌火柴商標被評為浙江省第一批著名商標。當年與“童車”齊名的“嫦娥”、“採桑”等火柴商標已退出歷史舞台,寧波火柴廠也已關閉,而“童車”牌火柴商標轉讓後被奉化一家公司所得,目前仍在有效使用期內,其火柴行銷寧波農村市場。

創始與其它

正大火柴廠最早於1907年由法國天主教士以教堂名義在寧波創辦的,當時有一位傳教司事姚方庭任經理。廠址位於寧波江北草馬路姚江畔,是教堂附近一塊土地上建廠。規模較小,設備簡陋,大部分是手工操作,工人是教徒中招收,招了80名,每月產量只有300箱(每箱7200小盒),所產火柴商標有“龍鳳”、“教五子”、“槍貓”等。經過四年經營,因原料不能正常供應,資金周轉困難,教堂內部鬧分裂,於1911年宣告停產。

1912年,寧波慈谿籍僑居日本經商的徐惠生回國探親,得知情況,認為有機可乘,與教堂往返磋商,訂立契約,盤入原來的火柴廠存貨籌資重辦,為了區別前後的業務關係,把廠名改為“寧波正大新公司”,經過一年籌備,集資一萬五千元,於1913年重新開工生產。

1914年,爆發了第一次世界大戰,西方國家忙於戰爭,無暇東顧,這給中國的民族工業發展提供了良好的機會,正大新公司也乘機擴大生產,產量每月增加到500箱,設備由老式的2700眼排版車改為新式的3300眼,由12部增加到15部,工人總數達到130餘人,並創新商標,如“浙江”、“童車”、“採桑”、“愛鵝”等。還於1921年創建梗片車間,自製盒片、梗子以適應生產發展需要。

1916年冬,徐惠生在上海經營寧波公司委託其外甥余東泉任經理。但余東泉沒有專心經營,到1925年火柴質量下降,銷路不振,公司虧損,資金困難,使公司逐步走向下坡,無法再維持下去,於1925年自動辭職。徐惠生改派其子徐日廑到公司任職,整理內部,改聘人員,挽回了信譽。

1926年,北伐戰爭開始,杭州光華火柴廠因工人長期受資本家欺壓爆發了罷工,生產很不正常,徐日廑察覺公司工人也有些情況,就主動與工人代表協商,提出要增加工人工資以緩和矛盾,並請工人大量生產。就在這種情況下,產量由每月500箱提高到800箱,並提高銷售價格,使公司獲取了大量利潤。公司的經營穩定後,將“正大火柴新公司”更名為“寧波正大火柴股份有限公司”,簡稱“正大火柴公司”。並在1930年—1931年又增添新排版車,使排版車數量增加到20部,購置了調藥機、磨碾機、燉膠機,翻造房屋,由手工操作改為機器操作,使藥漿調配均勻,細度提高,技術改進,火柴質量有明顯提高,特別是生產的“童車牌”火柴信譽,在消費者心目中,牢固地紮下了根,產量每月達到了1700箱。

1937年,抗日戰爭開始,公司為了不受日機轟炸,借用在寧波的德商洋行“施哥慈”牌子,把公司改為“施哥慈火柴廠”,並在屋頂塗上“卍”字旗,以此作為掩護。當時,在上海運輸有困難,原料要中斷,就利用庫存原料,直到1941年,寧波被日寇占領,原料完全中斷,才被迫停產。但未見使用該廠名的商標傳世,或許根本就沒有在商標上使用。

1945年抗戰勝利,工廠恢復較快,但徐日廑想在上海發展,但又要保寧波,因此,在上海親戚中選派4位年輕人來寧波管理工廠,其中一位馮梯雲掌管總務,後被提升為廠長。(馮梯雲,浙江慈谿人。東吳大學肄業。曾任寧波正大火柴廠廠長。建國後,歷任寧波火柴廠廠長,民建寧波市委、浙江省委副主任委員,寧波市、浙江省工商聯副主任委員,浙江省第四、五屆政協副主席,第六屆全國政協副秘書長,全國工商聯第五屆執委會顧問,民建第四、五屆中央副主席和執行局副主任,監察部副部長。是第六屆全國政協委員、第七屆全國政協常委),並在1947年11月從寧波天主教堂買下全部廠房及地產所有權。同時,重新註冊,正式定名為“寧波正大火柴廠股份有限公司”,簡稱“寧波正大火柴廠”。

1949年5月24日,寧波解放。9月15日,寧波電廠被飛機轟炸,一度停電,生產遭到困難,國家對有利於國計民生的私營企業採取扶植政策,幫助解決問題,自行發電,將原料改用國貨,並由寧波中百公司大力收購,工廠生產有了明顯變化,產量自1949年的65737件,到1950年增加到106220件。

1955年3月,寧波市人民政府工業局與寧波市私營正大火柴股份有限公司簽訂的公私合營協定書第二條明確,自1955年5月1日起,火柴廠實行公私合營,定廠名為“公私合營正大火柴廠股份有限公司”簡稱為“公私合營正大火柴廠”。產品全部由中國百貨公司寧波供應站經銷。年總產值達到149.22萬元,產量達126600件,職工人數801人。成為寧波市創稅利最好的工廠之一。1966年5月,文化大革命開始。是年9月國家終止對民族資本企業的贖買政策後,企業歸國家所有,成為國營企業。11月5日在“文化大革命,破“四舊”立“四新”時,改公私合營正大火柴廠為“寧波火柴廠”。

另據《浙江輕工業志》記載: 1944年顏料商龔元梁等人在寧波城區警工路開辦了一家規模較小的四明火柴廠,主要商標為“四明”、“銀行”、“飛美”等,由於產品質量差,資金緊張,銷路不暢,實在無法維持生產, 1953年3月該廠併入正大火柴廠。