創作歷程

白毛女舞劇

白毛女舞劇1945年4月,歌劇《白毛女》在延安中央黨校禮堂舉行了首場演出,受到了熱烈歡迎。後來,歌劇《白毛女》的主創對劇本作了修改,形成了這樣的劇情:1935年除夕,河北楊各莊貧農楊白勞外出躲債,回家後被地主黃世仁逼死,其女喜兒被搶到黃家。喜兒的未婚夫王大春痛打了狗腿子穆仁智,投奔八路軍。喜兒在將被賣掉之際得到張二嬸的幫助,逃往深山,苦熬3年,頭髮變白。1938年春,大春所在部隊來到楊各莊,喜兒獲救,終於報仇雪恨。

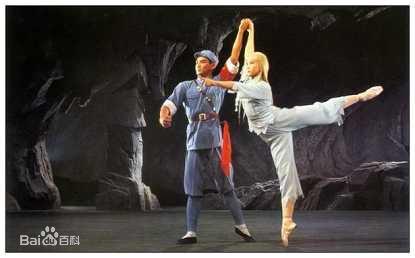

1965年,上海舞蹈學校的藝術家們根據歌劇《白毛女》創作了芭蕾舞劇《白毛女》,胡蓉蓉、傅艾棣、程玳輝、林秧秧等擔任編導,嚴金萱等作曲,蔡國英、顧峽美、茅惠芳、石鐘琴、凌桂明等主演。芭蕾舞劇《白毛女》保留了歌劇《白毛女》中的基本人物關係、戲劇衝突以及歌劇的大部分唱段和音樂,成功地濃縮了情節,大量運用中國民間舞蹈、古典舞蹈的動作,使之與芭蕾舞藝術相結合,一經演出便在全國引起轟動,深受人民民眾喜愛。

1966年11月,“中央文化革命小組”在北京召開“首都文藝界無產階級文化革命大會”,芭蕾舞劇《白毛女》等八部文藝作品被定為“革命樣板戲”。演員精湛的表演加上政治上的大力推廣,芭蕾舞劇《白毛女》迅速紅遍了全國,成為中國芭蕾舞劇的經典之作。

1979年,在芭蕾舞劇《白毛女》劇組的基礎上建立了上海芭蕾舞團。

1972年上海電影製片廠出品了電影——芭蕾舞劇《白毛女》,導演:桑弧;編劇:上海市舞蹈學校《白毛女》劇組;演出:上海市舞蹈學校;獨唱/朱逢博;主要演員:茅惠芳(飾喜兒)石鐘琴(飾白毛女)凌桂明(飾王大春)等。

主創人員

藝術指導:黃佐臨。編導:胡蓉蓉、傅艾棣、程代輝、林秧秧。作曲:嚴金萱(“北風吹”等系歌劇原曲)。配器:陳本洪、張鴻翔、陳燮陽。舞美設計:胡冠時、杜時象、朱士揚(景),張小舟(燈光),李甦恩等(服裝),程漪芸(化妝)。

主要演職員

蔡國英(飾喜兒),顧峽美(飾白毛女),茅惠芳,石鐘琴,凌桂明(飾王大春),孔令璋(飾趙大叔),董錫麟(飾楊白勞),徐珏(飾張二嬸),王國俊(飾黃世仁),陳才喜(飾穆仁智),傅艾棣(飾黃母)。樂隊:上海舞校管弦樂隊。伴唱:上海廣播文工團。獨唱:朱逢博、劉文炳等。指揮:樊承武。

劇情

序幕

白毛女舞劇

白毛女舞劇解放前,黃世仁家大門口。被殘酷壓迫的農民們,被鞭笞著走過黃家大門。歌聲:“多少長工被奴役,多少喜兒遭迫害。訴不盡的仇恨啊,匯成滔天江海!……”

第一場

抗日戰爭時期,河北楊各莊,楊白勞家,除夕。喜兒正歡歡喜喜準備過年;楊白勞躲債剛回來。惡霸地主黃世仁帶狗腿子穆仁智闖進楊白勞的家,要逼喜兒抵債。楊白勞堅決反抗,被活活打死。王大春和鄉鄰們趕來,黃世仁開槍阻住眾人,硬把喜兒搶走。王大春等要和敵人拚命,地下黨員趙大叔勸阻,指點他們去參加八路軍,鬧革命。

第二場

黃世仁家。喜兒受盡凌辱,終於在張二嬸的幫助下逃出了黃家。

第三場

蘆葦塘邊。喜兒躲進蘆葦叢中,穆仁智等追來,在河邊發現喜兒失落的鞋子,認為她已投河而死,揚長而去。喜兒逃脫後滿腔仇恨,高歌:“我不死,我要活,我要報仇!”

第四場

荒山。喜兒在山中與風雪、野獸搏鬥,幾番春秋,一頭黑髮變白髮……她更加勇敢地等待報仇的時機。

第五場

解放了的楊各莊村頭。八路軍中的王大春和小分隊在開展減租反霸鬥爭。張二嬸對他們訴說喜兒的遭遇。趙大叔和王大春號召軍民團結起來和漢奸地主黃世仁鬥爭。黃家的丫環來報告:“黃世仁要逃跑。”趙大叔和王大春等立即追擊。

第六場

奶奶廟中。黃世仁、穆仁智逃跑途中躲進廟中避雨。白毛女(喜兒)也在廟中,見到不共戴天的仇敵,追打黃世仁和穆仁智。趙大叔、王大春等追至奶奶廟,發現黃世仁的雨傘,眾人追了下去。大春在廟中搜尋,發現了白毛女,尾隨其後。

第七場

山洞。白毛女回到山洞,王大春趕來,二人終於相認。王大春帶著喜兒迎著太陽走出山洞。

第八場

廣場。喜兒回到家鄉,見到親人。“千年的仇要報,萬年的冤要伸。”喜兒向八路軍控訴了黃世仁的罪惡,民眾也紛紛起來控訴,要求嚴懲漢奸惡霸黃世仁。

尾聲

大春帶領八路軍小分隊奔赴前線,白毛女(喜兒)和一些青年參加了人民軍隊——革命向前進……

史話

上海舞蹈學校成立於1960年3月18日,5年後首演了第一部大型芭蕾舞劇《白毛女》。1994年被評為“中華民族二十世紀經典舞蹈作品”。至今仍經常由上海芭蕾舞團上演。

1967年在北京人大小禮堂匯報演出,毛澤東主席觀看時的一句“《白毛女》好”為該劇一錘定音,並非常高興地與演員合影留念。

本劇是依據著名歌劇《白毛女》改編、創作的,是在周恩來總理提出的“革命化、民族化、大眾化”的文藝改革的號召下編演成功的中國芭蕾舞劇。1965年在上海首演期間周總理、陳毅副總理觀看了演出,認為“基礎很好,方向對頭”。繼而為緬甸和剛果等國國賓及各國使節演出,獲得好評。1966年“五一”節在北京,劉少奇、周恩來、鄧小平等黨和國家領導人陪同阿爾巴尼亞等國國賓觀看演出並與演員合影。

1983年為紀念毛主席誕生九十周年再次公演。本劇曾先後赴朝鮮、日本、法國、加拿大等國訪問演出;由上海電影製片廠拍成舞劇藝術片。本劇上演以來,相繼有二十四個省市藝術團體和中國鐵路文工團、中國歌劇舞劇院芭蕾舞團、北京舞蹈學校等學習演出。

在上海舞蹈學校的陳列館中,可看到主創人員當年一筆一畫寫就的構思手稿、排練札記、舞台設計和配器總譜;一本鋼筆填寫的演出記錄冊上,每場的主演、指揮、觀眾人數、領導人上台合影等清清楚楚,似乎又在重現這部民族芭蕾精品的輝煌瞬間。

特色

白毛女(八場芭蕾舞劇)嚴金萱曲。上海舞蹈學校根據歌劇《白毛女》編劇、作詞。陳本洪、張鴻翔、陳燮陽配器。初創於1964年,經小型、中型發展為大型芭蕾舞劇,公演於1965年“上海之春”。劇情與同名歌劇基本相同。其藝術特色在於它以飽滿的革命激情歌頌了工農兵的革命鬥爭。舞劇一開始,深沉而憤慨的序歌,唱出了幾千年積壓在中國人民心底的憤怒和仇恨。在終場的鬥爭會上,這歌聲又發出了“百萬工農齊奮起”的吼聲。一頭一尾的合唱,定下了全劇戰鬥性音樂的的基調。為了突出反抗地主階級壓迫的主題,刻劃人物,渲染氣氛,舞劇還運用了大篇幅的伴唱。除保留原歌劇中的叫《北風吹》、《扎紅頭繩》,並將《我要活》、《太陽出來了》改編髮展外,又新創作了《序歌》、《與風雪搏鬥》、《盼東方出紅日》、《百萬工農齊奮起》、《大紅棗兒甜又香》、《相認》等獨唱、齊唱、合地等。這些歌曲高亢、剛健、抒情,以鮮明的音樂形象和感人的藝術力量,突出了主題。該劇還運用了當時抗日根據地流行的革命歌曲如《參加八路軍》、《軍隊和老百姓》、《三大紀律八項注意》等,不僅使時代背景更為鮮明,還增強了環境的真實感、親切感。該劇音樂在創作中大量吸收了華北地區的民歌、河北梆子、山西梆子等戲曲音樂為素材,樂隊採用了西洋樂器與中國民族樂器相結合的形式,使舞劇音樂創作具有鮮明的民族特色和濃郁的生活氣息。

傳承

從1965年首演至今,芭蕾舞劇《白毛女》已經演出了近1600場,是國內演出場次最多的芭蕾舞劇,已經成為目前國內最有影響的舞劇之一。40年來,芭蕾舞劇《白毛女》已經更替了六代喜兒、白毛女和大春。它為中國培養出了蔡國英、石鐘琴、辛麗麗、陳真榮等眾多芭蕾明星。

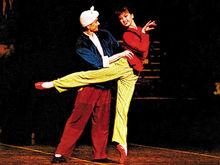

上世紀80年代末,上海芭蕾舞團復排了芭蕾舞劇《白毛女》,對“樣板戲”時代的芭蕾舞劇《白毛女》進行了大幅度的修改。第二代“白毛女”的扮演者、上海芭蕾舞團藝術總監、國家一級演員辛麗麗說,復排後的芭蕾舞劇《白毛女》劇情更加適應現代觀眾的欣賞心理,加入了新的中國民族舞蹈、古典舞蹈以及傳統戲曲、武術等元素,使這些富有濃郁中國特色的藝術形式與芭蕾舞藝術緊密地融合在一起,不僅受到了廣大國內觀眾的歡迎,還遠赴加拿大、朝鮮、日本、法國、澳大利亞、新加坡等地演出,同樣受到了外國觀眾的歡迎。在各種國際芭蕾舞大賽上,芭蕾舞劇《白毛女》曾獲過24枚獎牌。1994年,芭蕾舞劇《白毛女》還榮獲了“中華民族20世紀舞蹈經典作品”金獎。

評價

一部充滿了革命激情、歌頌工農兵革命鬥爭的作品,在沉寂了十幾年後,從九十年代以來依然吸引著不同年齡階層的人士,其貢獻在兩個方面:一是音樂本身,二是故事本身的精神。

在舞劇形式上,芭蕾舞《白毛女》不僅保留了原歌劇中的“扎紅頭繩”、“北風吹”等膾炙人口的唱段,還創作了好些獨唱、齊唱、合唱,用以刻畫人物,渲染氣氛。這種將聲樂引入芭蕾音樂形式中的探索,不僅在舞劇的表現力上顯得更豐富,更充實,由於語言本身的特殊色彩,也就使舞劇音樂的民族性更加突出。

在創作手法上,《白毛女》不單直接採用了大量的民間音樂和山西梆子、河北梆子、河南梆子,還將戲曲音樂素材、唱腔、表演手法、技巧等用到音樂和舞蹈編排上,因而建立了一種特別的風格。這種以民間音樂為本的創作手法,具有一種民族的生命力,也就很容易地引起廣泛民眾的共鳴,此外,在西洋管弦樂中加入中國管弦樂器的做法,亦增添了民族色彩。

在音樂設計上,《白毛女》是很成功的例子,其原因是劇中人物的主題旋律,不僅動聽,而且音樂形象和人物性格配合,音樂發展和劇情發展亦結合得很有戲劇性效果,情節發展頗引人入勝,並且脫離了舞蹈而單獨存在的芭蕾音樂,在欣賞上卻更能引人遐想。

這種遐想的引發,可以說是音樂與故事本身的精神,這種精神在於對強權、對惡勢力的抗爭,這種具有強烈革命鬥爭意識的精神,雖然難免會使人敏感的回憶起令人噁心的殘酷政治權力的鬥爭,但《白毛女》的革命精神,卻是發自老百姓,發自民間的,和政治權力的爭逐毫無關係。