王杲山風景區簡介

王杲山

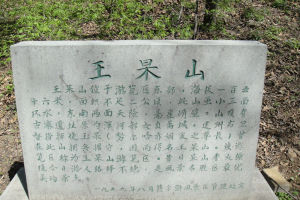

王杲山王杲山,俗稱“小青島”。王杲系人名,是建州右衛指揮使,據歷史考證,王杲是努爾哈赤的外公。由於王杲多年在此山築城守寨,故後人稱此山為“王杲山”。明嘉靖三十六年(1557年)十月,王杲率領建州女真部眾,殺死守備彭文洙,同時掠奪東洲、會安諸堡。王杲殺死朝廷命官,掠奪邊堡,引起朝廷極大的震驚。明嘉靖四十一年(1562年),明廷命遼東副總兵黑春率兵討伐王杲。幾經輾轉,幾經起落,明萬曆三年,王杲在薩爾滸一帶的山上被俘並被解往京城處死。後來那山被稱為王杲山。此事也成為努爾哈赤最後伐明的“七大恨”之一。

薩爾滸風景區的總面積268平方公里,其中水域面積(遼寧省大夥房水庫)110平方公里。薩爾滸風景區融悠久的清前史跡和秀麗的湖光山色於一體,以浩瀚的水面,起伏的群山,茂密的森林著稱。加之聞名的薩爾滸大戰,清朝五位皇帝東巡等歷史古蹟與悠久的滿族文化,構成了薩爾滸風景區獨特的自然景觀和人文景觀,被譽為遼東大地上的一顆“璀璨明珠”。“王杲山”是薩爾滸風景區的核心。王杲山自身不高,面積也不大,但三面環水,東南兩面是懸崖峭壁。山上林木蔥鬱,風景秀麗,山中亭廊樓閣別致,若隱若現。杲城煙雨,依山傍水,亭廊曲折,牆上鐫刻清前史壁畫。此處可遠眺群山,俯覽碧波。

掩映在林中的三慧寺,更是別具風格。三慧寺始建於明朝萬曆年間,已有數百年悠久歷史的三慧寺,原址在白家店北嶺,文化大革命時被拆毀,後來搬到薩爾滸景區大門附近的位置,於2002年復建,2003年9月14日正式開光,總面積為2萬多平方米。後方的舍利塔建於2010年9月,2011年10月15日封頂,於2014年8月14日(農曆7月19)正式開光,是東北地區眾多居士觀光朝拜的重要場所。

女真發展史上承上啟下的重要人物——王杲

關於滿族英雄努爾哈赤的故事與傳說,遼寧人知道的很多,象《罕王出世》、《小罕葬父》、《老罕王起兵》等等,很多人都耳熟能詳,能說上幾句,但是,在建州女真的崛起史上,在努爾哈赤成名之前,還有一位至今仍為滿族人民所稱道的罕王,則很少有人知道了。這個英雄,就是王杲。

人所共知,滿族的先世,在明代其主體主要是建州女真人,而提到建州女真的發展,則有三位人物不能不提,這就是:李滿住、王杲、努爾哈赤。李滿住於永樂廿二年(1424)得到明廷許可,歷盡千難萬險,率所部女真來到遼寧休養生息,對建州女真有開拓再造之功,其事跡不在本文討論之列。努爾哈赤統一諸部,起兵反明,鑄造輝煌,人所共知。而王杲的功績,則很少有人論及。但是,王杲其人,正是一位在建州女真發展史上有著承上啟下重要作用的人物。

王杲(1528-1575年),明代建州女真人,曾任建州右衛都指揮使。他的早年身世,不見於史書記載,只有滿族民間傳說可為補充。根據歷史傳說,王杲的父親人稱多貝勒,原居於桓仁境內,祖上是獵戶,青年時代在五女山中打獵,因打死猛虎,救了海西女真首領王忠的性命,得到王忠的信任和器重,被收為部下。當時的建州右衛女真,正值明王朝成化之役的軍事打擊之後,人眾流散,經濟凋敝,多貝勒藉助王忠的威勢(當時王忠為海西女真哈達部酋長),遷至哈爾薩阿林地區(新賓永陵二道河子村南附近)。不久因鄰部襲擾,又遷居到果樂山(即古勒山)一帶,整飭部眾,掌管水渡,使建州右衛女真的勢力又得以恢復。

古勒地區自古是遼東山區通往撫順的咽喉要地,遼東邊牆之外的女真人進京朝貢、入市經商的必經之路,多貝勒在此收買皮張土貨,訓練兵丁,收取渡資,並有強奪他人敕書之舉,成為名噪一時的女真首領,發展很快,結果為明邊將所矚目,授意海西女真首領王忠之侄王台,設計殺掉了多貝勒。多貝勒生有3男2女,2子夭折,3男中惟有王杲活了下來。王杲的滿語名字為阿突罕,阿突罕長到15歲時,聰明機靈,學得一身武藝,改名王杲。多貝勒死後,王杲繼承父業,繼續占據著從馬爾墩到古勒一帶地區,霸水為酋。以上,是由吉林的兩位滿族學者富育光、趙東升收集的滿族民間傳說《兩世罕王傳》中的說法。《兩世罕王傳》,講述的是王杲和努爾哈赤這兩位罕王的故事。

撫順地區有關王杲的故事也很多,基本都與努爾哈赤有關,象流傳在新賓地區的《祭王杲》,說王杲是明朝遼東總兵李成梁的一個馬夫,一次蹓馬時在荒郊野外揀了個兩、三歲的小孩,起名叫小罕,以後萬曆皇帝“觀天查星”,發現遼東有“潛龍”出世,便下令遼東總兵李成梁捉拿“潛龍”,當李成梁發現小罕便是“潛龍”後,王杲帶小罕出逃,途中與小罕換乘大青馬,自己自殺身亡。小罕以後成了老罕王,為了不忘本,每當祭祖時,都要先祭王杲,留下了“不先祭王杲,放炮也不響”的老話。還有一則傳說,把王杲說成是與小罕之父大罕一同放山挖棒槌的把兄弟。

與此同時,傳說中王杲的遺蹟也不少,如北鎮有王杲自殺時撞的那塊“王杲石”,鐵嶺有王杲呆過的“王杲城”,撫順小青島有“王杲山”。新賓上夾河的勝利村更有著名的古勒山遺址,是真實歷史中王杲父子兩代所據之地。但是,由於努爾哈赤的名氣更大,以至於王杲的事跡與傳說,往往不被眾人所重視。其實,明朝人撰寫的《萬曆武功錄》與後來的《清史稿》中,都有專門的《王杲傳》。

而史書上稱:“王杲為人聰慧,有才辯,能解番漢語言字義,尤精日者術,舞智而強悍”。嘉靖年間後期,王杲控制了建州各部通往撫順、清河等馬市的貨源,販賣貂皮、人參、松子等遼東特產,“結轂連騎,炫潢於道,獲取重利”。經濟實力日益增強。嘉靖末年,經明廷批推,王杲成為建州衛都指揮使,被視為與王台、王兀堂齊名的女真三大巨酋之一。

王杲並不滿足於都指揮使一職,每每在自己的部眾面前都自稱都督,並讓人稱他為“馬法”(即滿語老爺之意)。他“自視雄長,睥睨河東”,網羅了一大批部將,有名的如來力紅、郎忙子、格保、李指揮、咬當哈等,以及建州左衛的草場(索長阿)、叫場(覺昌安)、邊綽乞(綽乞阿朱古,索長阿第三子)等人,先後曾“九合諸酋”,名震邊外。

王杲自認為自己的力量強大以後,對明廷方面採取了強硬的反抗態度。嘉靖三十六年(1557年)十月,王杲率部到撫順關進行關市貿易。出於對明邊官吏貪婪勒索的憤恨與蔑視,王杲帶領部眾殺死撫順備御彭文洙,併入掠東州、會安、一牆牆等邊堡,歲無虛月。嘉靖四十一年(1562年),王杲又在媳婦山設伏,生擒明遼陽副總兵黑春,肢解而殺之。自此之後,王杲更是聲名遠揚,先後殺死明軍大小軍官數十人。在以武力對抗挑釁明邊軍吏的同時,王杲還利用明廷邊吏貪財好貨的特點為自己謀利,強行索賞。

隆慶六年(1572年)春,賈汝翼就任撫順備御,試圖改變以往馬市貿易中的一些陋習,重振漢官威儀,遂榜掠酋長,嚴格查驗入市馬匹,王杲乃率諸部頭目怏怏而去,“即出塞,即椎牛約諸夷慎勿分散,復入塞”,聲言“請易備御我乃已。於是諸夷酋少者四三十,多者五六十輩,從東州撫順間殺略我人民畜產,動以百數”。在這種壓力下明廷決定“先撫後剿,因逮問賈汝翼,罰參議使李鶚、僉事使王之弼俸三月”。並由王台出面,約請王杲前往撫順關,與明朝邊吏椎牛以杲盟,約定自渾河“迤南以至馬根單堡,悉以屬杲。自今杲毋略漢畜產,而漢亦毋受杲逃亡夷。有如先背約,受天不祥。盟誓即定,夫然後並馳關市下,通關市如故約”。

與此同時,遼東御史張學顏接受李成梁建議,決議移孤山堡於張其哈甸,移險山五堡於寬甸、長甸、雙墩、長領等地,既占據了明長城與鴨綠江之間,群山環抱中的膏腴之地,又從東南方向迫近了建州女真的根據地,扼制了建州女真拓展之勢。

此次盟誓後,撫順邊外平靜了近兩年。但是到了萬曆二年(1574年),這種平靜又被打破了。事因之一是張學顏提出要查驗王杲敕書。原來王杲雖有敕書30道,卻多是掠奪他部而得,或化名科勺,“微使部夷請敕而得”。他自己原有敕書僅18道。這種情況,是經不起查驗的,於是王杲又故態復萌,再次入邊抄掠。事因之二是這年七月,王杲部下奈兒禿等4人投向明邊,而為明將所接納。由於這是明方違反了二年前的盟約,王杲手下的得力幹將來力紅“追亡至漢塞”,向撫順備御裴承祖要人,裴承祖不予理會,來力紅“乃縱三十餘騎入核桃山台,虜我夜不收尤清等五人”。裴承祖召來力紅到撫順關,索要被俘人員亦不可得。裴承祖帶300餘騎直入來力紅寨,以武力相威脅。得知此事的王杲迅速趕回,和來力紅一起,將裴承祖等人困於寨中。撫順明軍聞訊後。“乃逮夷人三十九口系獄”,作為人質,同時派出把總劉承奕帶兵增援。結果裴承祖、劉承奕以及百戶劉仲文等人均被王杲、來力紅等人殺死。這就是有名的。“裴承祖被殺事件”。

王杲等人的行為,給遼東軍民造成極大掠恐,“時自開原至遼陽,自將領至屯民,在在煽動,人人自危”。也引起明廷的高度重視。明廷首先將明軍部署在馬郡單、饅頭山一線,截殺入搶的王杲部將,一方面命令王台搜捕王杲與來力紅,同時取消了王杲的入市資格,從經濟上制裁王杲。於是王杲糾集了3000餘騎騎兵,從五味子沖入邊,準備大舉抄掠,不料正中明軍的埋伏,王杲兵大敗而逃,都跑到古勒城躲了起來。

萬曆二年(1574年)十一月初十,遼東總兵李成梁率師6萬,攜火炮、火槍、火箭等大量火器,直搗古勒。按照明人記載,古勒山前,李成梁命副將楊騰、游擊王惟屏分屯要害,而令參將曹挑戰,諸軍四面而起,王杲軍大敗,皆退守古勒城。古勒城溝深壘高,柵堅山險,易守難攻。李成梁率明軍用火器攻城,連破數柵,

來力紅等人的拚死抵抗,矢石雨下,戰鬥十分激烈,明軍死傷甚眾。把總於志文、秦得倚先從東北角登城而入,諸將隨著相繼入城。王杲見外城不可守,便退入內城,射死於志文。雖然如此,在李成梁的嚴令之下,明軍還是不避矢石,攀緣而上,並順風縱火焚寨,燒毀房屋500餘間及大批輜重。最終因敵眾我寡,力不能支,來力紅等十數名王杲部將戰死,明軍斬級1104顆,奪獲牛馬525頭,贏得了勝利。王杲隻身逃出古勒城。

萬曆三年(1575年)二月,滿懷憤恨之心的王杲再次糾眾入邊,意圖報復,結果被早有準備的明副總兵曹簋擊潰,王杲逃向阿哈納寨。明軍追剿而至,王杲無奈,將自己身穿的“蟒掛、紅甲授阿哈納”,在阿哈納的拚死掩護下方得以逃脫。這個阿納哈,就是六祖之一寶實的次子。

王杲逃脫後,本欲往蒙古泰寧衛首領速把亥土蠻處避難。後“度生平惟王台相得甚歡,意欲假台以為因緣,於是歸台”。但此時的明廷已不肯善罷甘休,他們一方面將王杲部下覺昌安收於撫順關內為人質;一方面遣其部屬訪察王杲的下落,終於偵知了王杲的匿身之處。與明廷關係一向密切,“順而又順”的海西女裝首領王台,在明軍的重兵威壓之下,權衡利弊,終於下定決心,於七月初三同其長子虎兒罕,帶兵前往王杲暫住的石三頭兒寨,逮捕了王杲及其家室27人,押送至明副使賀溱的駐地。賀溱隨即將王杲押往廣寧。明遼東御史張學顏見王杲已獲,大喜過望,遂命千總柯萬以檻車將王杲押往北京“闕下獻俘”。柯萬因此而獲賜金。明萬曆皇帝下詔,將王杲“磔殺”後懸首蒿街(當時少數民族貢使集中地區,四夷館的所在地)。一代建州女真名酋王杲,就這樣死於北京,時年47歲。

王杲死後,其子阿台、阿海為報父仇,繼續與明對抗。萬曆十一年(1583年)二月,在尼堪外蘭、覺昌安、塔克世等人的引導下,李成梁率明軍出邊百餘里,第二次直搗古勒城。副將秦得倚首先攻破阿海居住的沙濟城,然後兵圍古勒,反覆攻殺。無奈古勒城據有山險,御守甚固,阿台又屢次突出,繞城衝殺,明兵折損甚多。久攻不克之下,明軍改用火攻,並命尼堪外蘭、覺昌安等入城招降,城內之人遂在威脅利誘之下,殺死阿台,獻城投降。明軍人城後,大肆殺掠,共斬首1039級,繳獲器械、囊駝、馬牛羊無算。至此,王杲單純以武力抗明的歷史,終於以父子皆被殺而告終。這其中,努爾哈赤的祖父覺昌安、父親塔克世也死於亂軍之中。

舊時代的史書,通常是以嘲笑的口吻提及王杲,既稱道其擁兵稱雄的才幹,又笑其與明廷公開對抗的不自量力。其實,王杲在女真——滿族發展史上,自有其地位,正是在他用對明軍攻擊頻頻得手的事實,證明了明軍並非不可戰勝,同時,他以自己的失敗,證明了單純的軍事對抗,只能給自己帶來死亡。以後努爾哈赤的崛起,雖然繼承了王杲的遺風,但採用的策略卻更加高明,這不能不說是吸取了王杲的教訓,因此,民間傳說中王杲與努爾哈赤的關係如此密切,也就不足為奇了。