簡介

燃燈佛舍利塔

燃燈佛舍利塔在十三層正南一面斗拱間有一塊磚制詩碑由修塔僧撰刻七律一首,詩曰:無恙蒲帆新雨後,一枝塔影認通州。

塔頂自生榆樹一株,樹幹直徑17厘米,高3.7米,樹齡200餘年,塔頂長樹實為罕見。

現該樹已移植到塔下湖畔。燃燈塔距運河300米,其塔影垂映河中,景色十分美麗。北京市文物保護單位。

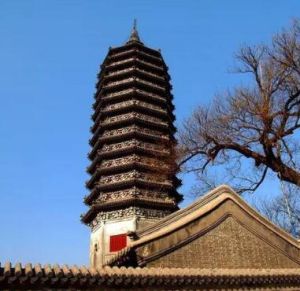

位於北京城東通州區北城。為八角十三級密檐式實心磚塔,高約45米。

須彌座雙束腰,每面均有精美的磚雕。

塔身正南券洞內供燃燈佛,故名燃燈塔。其餘三正面設假門,四斜面雕假窗。塔身以上為十三層密檐,第十三層正南面有磚刻碑記"萬古流芳"。

整座塔上共懸風鈴2224枚,雕鑿佛像415尊。塔剎為八角形須彌座,上承仰蓮,再上為相輪、仰月、寶珠。

塔頂部原生長有榆樹一株,高數米,濃蔭華蓋,蓊蓊鬱郁,堪稱奇景,為保護古塔,今已移植塔下。

北京大學的著名校園建築博雅塔便是以其為原型修建。

地理位置

地址:通州區大成街一號(要從三教廟進去西海子公園無法近距離接觸)

路線:走京通高速,到新華大街在吉祥路向北行駛到通州電影院繼續向北行駛500米右轉50米即到。

歷史與結構

燃燈佛舍利塔為磚木結構,密檐實心,八角形13層,略有收分。

原高48米,圍44米,須彌座,雙束腰,每面多嵌精美磚雕,下腰置二龍戲珠,上腰設三壺門,內鑲仙人,各角雕力士披甲頂盔。

此塔距潞河數百米,然其影垂映河中,故乾隆帝有“郡城塔景落波尖”詩句。

康熙十八年(1679)地震,其身傾圮,發現一顆佛牙與數百粒舍利;1900年,八國聯軍占據通州,對塔進行破壞;1976年唐山地震受損。

1985年9月重修,塔剎增高5米,添相輪二、圓光一、仰月一、寶珠四,添設避雷針,重修塔頂蓮花座及各層塔檐,補鑄銅鈴,按原色油飾。

塔的建造年代,國內學術界尚有爭議;一說建開北朝梁太平二年(557年),一說建於唐太宗貞觀七年(633年)。兩說相差76年。

但不管何種說法成立,均意味著該塔建造距今已有一千三百多年歷史。清康熙十八年(1679年)該塔因大地霞損壞,康熙三十五年(1696年)重修。

該塔系磚結構,平面八角形,高53米,十三層密檐式寶心塔。塔下部為高大的須彌座式基座,束腰部分雕刻精細。

第一層塔身很高,正四面辟門,其餘則辟直欞假窗。

每層每檐每角都懸有銅製風玲,總計2224個,成為國內古塔中懸掛風鈐最多的一座,而且每個外表都鐫刻“信男信女”的姓名,真、行、隸等書體兼有,與眾不同。

塔頂還有銅鏡,也是至今古塔中發現最大者。“古塔凌雲”曾為通州八景之一。 燃燈佛舍利塔已被列為北京市重點保護文物。

該塔與佑勝教寺相鄰,成為京杭大運河北端之勝景,亦是通州古城之象徵。

歷史和傳說

燃燈佛舍利塔

燃燈佛舍利塔傳說很久以前,通州城北的潞河住著一條白色的孽龍。每年春天它把河水全部喝乾,使兩岸莊稼乾枯而死,夏天它又把滿肚子的壞水吐出來,造成洪水泛濫成災,淹沒整個村莊和農田。為了與白龍鬥爭,百姓們春天掘井,夏天築堤。而白龍以沙填井,以更加肆虐的洪水衝垮堤岸。但百姓們不屈不撓,掘井築堤不止,同白龍進行著殊死搏鬥,保衛家園。最後終於感動了玉皇大帝,派天神下凡為百姓建了這座寶塔,以燃燈佛的神威將白龍鎮於塔下。燃燈佛還派來兩個光明的使者——塔鷹和金雞鎮守寶塔。後來塔鷹被佛招回西天,金雞戀戀不捨。分別時金雞憂傷地對塔鷹說:“你走後,我將形隻影單,連給我遮陽光的都沒有了。”塔鷹聞聽此言,就銜來一枚榆錢。不久古塔上就長出了一棵神奇的塔榆。唐山大地震後,寶塔受到了影響,政府出資修繕時,將塔上這棵塔榆移種在寶塔東邊平地上。現今此樹枝葉茂盛,造型美觀,引來眾多遊人駐足欣賞。

據縣誌載,此塔始建於北周,唐、元、明諸代曾予以維修。磚木結構,密檐實心,八角形13層,略有收分。原高48米,圍44米,須彌座,雙束腰,每面多嵌精美磚雕,下腰置二龍戲珠,上腰設三壺門,內鑲仙人,各角雕力士披甲頂盔。此塔距潞河數百米,然其影垂映河中,故乾隆帝有“郡城塔景落波尖”詩句。康熙十八年(1679)地震,其身傾圮,發現一顆佛牙與數百粒舍利;1900年,八國聯軍占據通州,對塔進行破壞;1976年唐山地震受損。1985年9月重修,塔剎增高5米,添相輪二、圓光一、仰月一、寶珠四,添設避雷針,重修塔頂蓮花座及各層塔檐,補鑄銅鈴,按原色油飾。 關於燃燈塔有很多很多的傳說,其中之一就是舍利子放在了哪一層?這一直是個謎。清康熙18年,通州地區發生了七八級的大地震,燃燈塔塔身也轟然倒地。據縣誌記載,當時很多人都看到塔里藏著的十幾顆舍利子和一顆佛牙。後來重建時,舍利子和佛牙又被重新放置於塔身的“天宮”內。“天宮到底在塔的哪一層卻沒有記載,裡面到底有沒有舍利子和佛牙也不清楚。”據有關專家說,上世紀80年代,政府對塔進行了修繕。“當時只修了第13層,現在只能肯定天宮不在第13層里。”。

據《燕山記游》載“盤山異記”:“每逢除夕佛燈出通州塔上,數千百光遠繞盤山諸寺,至定光佛塔而止,或雲塔中舍利光也”。另據《州志》載:“盤山佛光人皆見之,每除夕,山之雲罩寺定光佛舍利塔與薊州獨樂寺觀音閣,通州孤山寶塔皆有燈出,相往來,漏盡各返原處。”

1900年八國聯軍侵占通州,對塔進行破壞。一九七六年唐山地震,波及通州,塔基蓮花震毀,塔身多處裂紋,一九八五年重修,增添相輪二,圓光一,仰月一,玉珠四,設避雷針,重修蓮花座,補鑄銅鈴,原色油新,塔榆移植平地。 昔日入雲寶塔,通州標識,今天以被高樓大廈所包圍,運處以難睹風彩,但是,由浮橋方向沿濱河北路南來,向西南望,尚可見昔日巍然寶塔依然矗立,可見塔基地勢之高。

燃燈塔的傳說故事多於任何建築,都與通州有關,還有傳說:塔下通海,鐵鏈鎖著兩條鮎魚精,因其經常興風作浪,無人能夠鎮壓,便請來清朝協辦大學士紀曉嵐,將魚親自鎖住,從此風平浪靜,再無水患。當你走近塔身時,若仔細聽你會聽到有輕微的海風聲音。

博物館建設

在北京城市副中心,一場考古“大會戰”自2016年2月啟動。“三廟一塔”也成為通州著力打造的重點景區。文廟、佑勝教寺、紫清宮及燃燈塔,是國內唯一的儒、佛、道“三教合一”建築群,周邊還有多處運河文物古蹟。今後,通州將打造以“三廟一塔”為中心具有“通州味兒”的傳統文化圈,包括編制“三廟一塔”景區整體保護利用規劃,挖掘通州歷史文化載體,通過祭祀、演禮、教育、論壇、講學、禮樂、廟會等形式,強化文化創意產業與教育、旅遊等行業的融合,實現文物保護與利用相統一,充分展現運河文化的內涵。