創作背景

《炎黃風情》曾經以《中國民歌主題24首管弦樂曲》作為首演,以《中國風》之名出版了錄音的大型組曲,在1994年深圳音樂會上,正式定名為簡潔易記的《炎黃風情》,並由設計師陳棟玲設計了專用圖示。排練期間,陳澄雄約鮑元愷寫一首在演出時能夠表示他來自台灣的短小曲目。17日夜,鮑元愷把《阿里山的姑娘》,編寫成一曲管弦樂小品《高山青》。

《炎黃風情》的成功滿足了天時、地利、人和。《炎黃風情》的“天時”在於它出現在這個斷代式的空白時期,具有重要的導向作用。”。它的“地利”則在於歷經了從深圳(1994)到香港(1995),再到台北(1996),最後返回北京(1997)的多次多地的修改。至於“人和”,《炎黃風情》沿著這條線路一路走來,得道多助。基於民族文化的認同感,兩岸四地的有關機構、民間團體、社會賢達所給予的有力支持,是前所未見的。

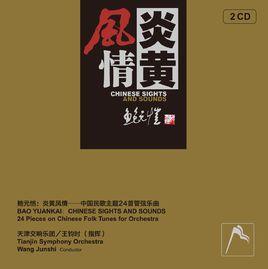

專輯曲目

| 曲目 | 作曲 | 演奏 | ||

| 燕趙故事 | 小白菜 | 鮑元愷 | 天津交響樂團 | |

| 小放牛 | ||||

| 茉莉花 | ||||

| 對花 | ||||

| 雲嶺素描 | 小河淌水 | 鮑元愷 | 天津交響樂團 | |

| 放馬山歌 | ||||

| 雨不灑花花不紅 | ||||

| 猜調 | ||||

| 黃土悲歡 | 女娃擔水 | 鮑元愷 | 天津交響樂團 | |

| 夫妻逗趣 | ||||

| 走絳州 | ||||

| 蘭花花 | ||||

| 巴蜀山歌 | 槐花幾時開 | 鮑元愷 | 天津交響樂團 | |

| 黃楊扁擔 | ||||

| 繡荷包 | ||||

| 太陽出來喜洋洋 | ||||

| 江南雨絲 | 無錫景 | 鮑元愷 | 天津交響樂團 | |

| 楊柳青 | ||||

| 拔根蘆柴花 | ||||

| 紫竹調 | ||||

| 太行春秋 | 走西口 | 鮑元愷 | 天津交響樂團 | |

| 鬧元宵 | ||||

| 爬山調 | ||||

| 看秧歌 | ||||

專輯鑑賞

該專輯由《燕趙故事》《雲嶺素描》《黃土悲歡》《巴蜀山歌》《江南雨絲》和《太行春秋》六個組曲組成,其中作品是用西方管弦樂演繹中國漢族民歌的藝術經典,聽眾將直面作者,了解這部誕生在傳統文化斷層時代卻在世界各地久演不衰的音樂經典“中為洋用”的傳播歷程。

曲目說明

曲目說明曲目節選

小白菜

這是作者在童年聽到的第一首民歌——首流傳久遠的歌,它表現了一個失去母親的孩子遭受繼母虐待的悲慘境遇,和他對生母的懷念之情。作者以這首民歌的淒婉旋律為基礎,用弦樂刻畫主人公對往日溫暖親情的眷戀,以及為母親送葬情景的回憶。

茉莉花

中國各地特別是東部各省幾乎都有旋律、歌詞各不相同的《茉莉花》長期流傳。作者選取了他的祖籍河北滄州地區的《茉莉花》的旋律。這是一首優雅細膩,精緻委婉的歌曲,表現了少女以茉莉花自喻,對美好愛情充滿幻想的爛漫情懷。

小河淌水

這是一首即景生情,情景交融的雲南情歌。樂曲以原曲歌詞提供的時間(月夜)、空間(山下小河旁)為背景,用弦樂高音區的模糊音響模擬朦朧月夜,用鋼琴、豎琴、鋼片琴的丁冬音響模擬小河流水。恬美的英國管和明亮的長笛先後唱出柔美動人的旋律。當樂曲轉為全體弦樂齊奏時,低聲部模擬“阿哥”以放慢一倍的同一旋律熱烈應和,把熾烈的愛情之歌推向高潮。

放馬山歌

這首流傳全國的雲南民歌,表現放馬人豪爽的性格。樂曲中使用打擊樂器和小提琴的滑奏模擬馬鈴、馬蹄、馬鞭聲和放馬人的吆喝聲。中部以《趕馬調》的悠閒舒緩節奏和甜美平穩旋律刻畫放馬人途中休憩的情景。

走絳州

這首歌流行於陝西和山西,表現了主人公肩挑扁擔口唱歌謠步履輕快地向絳州進發的愉快心情。板胡的旋律輕鬆愉快,小提琴的固定音型好像扁擔上下忽閃的顫動,全曲展現出一幅優美的鄉間畫面。

蘭花花

《蘭花花》是一首產生於陝北流傳於全國的敘事歌曲。歌曲強烈控訴了舊時代包辦婚姻對自由愛情的摧殘,歌頌了反叛封建禮教,追求幸福婚姻的青年女子蘭花花。然而,在封建社會,她不可避免地要以生命為代價而走向悲劇的結局。

槐花幾時開

巴山蜀水,培育了四川人勤勞、爽朗而富於幽默感的性格。這首詞曲並茂的《槐花幾時開》是一曲典型的四川山歌。歌詞只有四句,卻情景交融,意味深長:“高高山上一樹槐,手把欄桿望郎來,娘問女兒望啥子,我望槐花幾時開。”其旋律也十分别致,從全曲最高音起,每句歌詞拆為兩個樂節,並加入四川山歌特有的襯字,起伏婉轉,扣人心弦。

太陽出來喜洋洋

這是一首爽朗明快的四川山歌。樂隊全奏貫穿全曲,銅管樂器粗野的吶喊,弦樂從壓抑到爆發的轉接,以及定音鼓的狂燥敲擊,表現了雄性勃發的陽剛之氣。

無錫景

以錫山、惠山和太湖聞名於世的江南名城無錫,歷來是詩人、畫家和音樂家的靈感之源。以無錫為題的名曲,一是阿炳的《二泉映月》,一是這首江南小調《無錫景》:“天下第二泉,惠山腳半邊,泉水碧清,茶葉泡香片,錫山相對惠泉山,山腳下,兩半邊,開個泥佛店。”這首管弦樂曲以清秀的木管音色和朦朧的弦樂音色描繪了無錫秀美迷人的湖光山色。

楊柳青

這是一首歡快活潑的揚州小調。“楊柳青”是原歌中的襯詞,並無特別含義。這首小調歌詞不固定,常填入詼諧,風趣,歡快的詞句。樂曲採用弦樂撥奏, 從兩個聲部開始,逐步轉入全部弦樂的撥奏,並以撥奏模擬民間打擊樂的鑼鼓節奏,突出了樂曲的歡快氣氛和俏皮性格。

拔根蘆柴花

這是一首江都縣的秧田歌,“拔根蘆柴花”系原曲襯句。“白米飯好吃要把秧來栽,鮮魚湯好喝要把網來拈……”樂曲以鋼琴和長笛先後演奏這首秧田歌的輕快旋律,弦樂撥奏和清脆的板鼓伴奏之,勾畫了一幅秀美的江南圖景。

紫竹調

這原是一首流行於蘇州的市井愛情小調,後成為上海滬劇曲牌。其歌詞經歷代藝人傳播修改,成為一首含蓄有趣的情歌:“一根紫竹直苗苗,送與哥哥做管簫,簫兒對著口,口兒對著簫,簫中吹出開花調。問哥哥,這管簫兒好不好?”樂曲以弦樂和二胡、琵琶、曲笛演奏旋律,豎琴的晶瑩琶音與之相和,頗具江南絲竹的風格。

走西口

《走西口》講述的是過去年代生活在黃土高原貧瘠地區的人們背井離鄉,到口外謀生的故事,流行於山西、陝西的北部和內蒙古西部。各地的《走西口》內容相近,曲調卻有很大差異。這裡所採用的是山西小調的旋律。”樂曲以如泣如訴的弦樂音色和細膩落錯的復調聲部淋漓盡致地表現了一對情人依依不捨的離愁別緒------這裡有纏綿悱惻的喃喃私語,更有肝腸欲斷的生離死別。

鬧元宵

這是一首歡騰熱烈的山西民歌,表現了元宵節之夜人們興高采烈的心情。樂曲以銅管的引子和嗩吶的曲調把人們帶到了一年一度的元宵晚會氣氛之中。當人們沉浸在節日之夜的歡樂之中的時候,一曲深情的《繡荷包》緩緩流入人們心田:“初一到十五,十五的月兒高,那春風吹動楊呀楊柳梢。”表現了“每逢佳節倍思親”的獨特心境。

看秧歌

秧歌是北方農村流行的一種邊歌邊舞的民間歌舞,山西的秧歌以晉中地區的太谷秧歌最為著稱。太谷秧歌以敘事歌曲和短劇為主。這一首《看秧歌》本身就是一首秧歌曲,描述了一對姐妹結伴到鄰村看秧歌,一路上趣事層出的情景。樂曲突出了秧歌的打擊樂音響,以北方特有的火爆氣氛把音樂推向高潮。

參考資料來源

獲獎記錄

| 獲獎時間 | 獲獎名稱 | 獲獎方 | 參考資料 |

| 2009年 | 中國出版集團優秀圖書獎·音像電子“出版物獎” | 《炎黃風情》 |

發行信息

| 發行時間 | 發行版本 | 備註信息 |

| 1991年 | 天津廣播電台首演錄製版 | |

| 2011年 | 首演20周年紀念 天津中華劇院錄製版本 | 11首修訂 |

| 2008年 | 鋼琴版 |