河流歷史

古代

“泉城”濟南素以泉水眾多而著稱,有“濟南泉水甲天下”的美譽,歷史文化深厚。早在商代甲骨文中就有“濼”(趵突泉)的記載,《春秋·恆公十八年》有“公會齊侯於濼”的記載。濟南護城河始建於漢代,古時也稱衛城河、城壕、城隍,後不斷改建。到西晉永嘉年間,濟南城市範圍已和現存的老城區相差無幾。

明洪武四年(1371年),原土質城牆改為磚石包砌結構,城周12里48丈,護城河“繞城一周,池闊五丈,水深三尺”,河水由娥英水、濼水等匯聚而成。(《歷城縣誌》記載)

鹹豐五年(1855年),黃河奪濟水故道入海,使濟南的水文環境又一次發生巨大變化。官府組織人力對小清河作了裁彎取直的徹底整修,濼水(即護城河)遂成為小清河上游,經黃台達羊角溝入海。

近代

1904年,清政府批准濟南自開商埠。1948年時商埠已經蕩然無存,取而代之的,是3000多座碉堡、掩體、火炮陣地和數萬個射擊孔。加上新修的圩子牆、壕溝和卡子門,構成了一個縱深10華里的森嚴壁壘。1948年9月16日至24日,華東野戰軍執行中國共產黨中央軍事委員會關於“攻濟打援”的指示,進行濟南戰役。第9縱隊第73團於24日2時從城東南角突入內城;第13縱隊第109團於拂曉前從城西南角突入。濟南護城河全線失防。

污染及治理

20紀70年代中期,護城河開始遭遇污染。1984年,由護城河建成的環城公園開放後,周圍居住區、企事業單位的污水都排入河中,加之泉水斷流,河水淨化能力較差,河道淤積越來越嚴重,河水流速越來越慢,導致護城河成了一條又髒又臭的河道。據監測,高峰時,兩岸幾十個排污口每天向護城河排放的污水多達30萬噸。

1988年,為推動濟南的生態化建設,突出濟南歷史上的“泉城”風貌,濟南市政府制定了《濟南市歷史文化名城保護規劃》,主要內容概括為“一帶一片三街坊,五十二點一個網”。《規劃》強調了護城河保護的重要性。

2000國務院批准《濟南城市總體規劃》。《總體規劃》將黑虎泉—趵突泉—五龍潭—大明湖—泉城廣場泉池園林景觀區作為濟南市重點景觀區。

2005年,濟南市市政公用局實施了全長4050米的護城河截污工程。當時,護城河南門涵洞排污口是一個重要污染源,由於涵洞多年未清淤且地上棚蓋建築錯綜複雜,給調查摸底工作帶來許多困難。為保證數據準確可靠,工作人員穿上皮褲、戴上面罩,六下涵洞,採用指南針、畫圖、測量、記錄、拍照等各種方法,把涵洞內排污口情況摸得清清楚楚。該工程取得了良好的社會效益和環境效益。

2007年3月,濟南市委、市政府為提升城市形象,“突出府城魅力、彰顯泉城特色”,決定實施護城河通航工程。經過近40天的日夜奮戰,一期通航工程於4月份圓滿竣工。2007年4月,護城河一期通航,遊船實現東到解放閣,西至五龍潭公園,全長2.5公里航段的通航。5月份,黑虎泉至五龍潭2.7公里的水上遊覽線開通。為了貫通由黑虎泉、趵突泉、五龍潭至大明湖的水路,2007年11月起,又投資1.86億元,啟動護城河通航二期工程。

2009年全運會,全國的目光聚焦濟南,這是濟南面向全國乃至世界宣傳濟南、彰顯泉城特色的重要契機。濟南市委、市政府積極貫徹“9·29”省委常委擴大會議精神,提出集中打造三大核心片區,而泉城特色標誌區是其中重要一部分。濟南市對泉城特色區進行保護性改造,恢復“家家泉水,戶戶垂楊”老城韻味,體現濟南深厚的歷史文化積澱,展示原汁原味的老濟南風貌。

2010年濟南護城河即將全線通航之際,位於西門橋南側的濟南老碼頭也重新進行了改造,將安放三塊碑刻。濟南的老街巷眾多,曾有“九街十八巷七十二胡同”的說法,先後留下了清朝道光二十年的《濟南府城圖》、光緒二十八年的《省城街巷全圖》和民國時期的《續修歷城縣誌》三個不同版本的街巷全圖。安裝的碑刻就是根據這三個版本匯聚而成的,並且經過了眾多專家、學者詳細考證,對地理名稱、筆誤等進行了更正,碑刻將成為老濟南的一個縮影,讓市民和遊客見證歷史上的濟南風貌。

2010年7月18日,護城河二期工程順利完工,並於2010年12月29日正式全線通航。修葺一新的護城河,成為濟南城市建設的新亮點、旅遊觀光的新景點、居民民眾休閒的新場所。

2013年10月,泉城第一座自動化控制、全自動運轉的仿古水文自動監測站在護城河泉城廣場北側落成,並投入使用。該監測站的建成,將完善護城河水位自動監測體系,進一步提升護城河水文監測預警和應急處置能力,同時也為泉城旅遊增添一道新景觀。

水文

濟南護城河是國內唯一河水全部由泉水匯流而成的護城河匯集而成的河流。濟南分布有640多處名泉,歷史上最著名的名泉有72處,其中尤以“天下第一泉”趵突泉最為有名。眾多名泉從地下湧出,正常日噴涌量達100萬立方米,匯集流入濟南護城河。

建設意義

歷史上,濟南護城河具有重要戰略防禦功能。據記載,濟南護城河還有多項功能,其中,河道直通小清河進而通往大海,運輸就是它的一大功用;此外,護城河還能夠排澇、觀賞。可以說,自護城河出現之日起,濟南人的生活就與它息息相關了。

地下水出露

規模甚大的護城河工程必然會對老城周圍的地下水出露條件造成破壞,同時形成新的地下水露頭。有人曾經為四大泉群之一的黑虎泉泉群在宋、金以前的文獻中缺失記載感到奇怪,實際上,黑虎泉泉群多懸掛於東南城河岸壁上或位於城河河底,表明黑虎泉泉群與護城河的關係極為密切,可能是開挖護城河的意外產物。

改變水路網路

興修護城河改變了傳統的水道網路,城內泉水全都集於大明湖入城河,城外泉水也直接或間接地匯入城河。

保衛城市

早年城市往往獨立一隅,劃地而居,為防外敵入侵,則開鑿河道形成防禦工事。明清濟南既為山東省會,又是京師的南大門,戰略地位十分重要,因此駐有重兵。根據《歷乘》統計,明崇禎年間,濟南駐軍共有七千餘名。因此濟南護城河具有重要戰略防禦功能。

排洪排澇

作為人類聚集區域的城市,自古及今,防洪排澇一直是個重要的問題。濟南護城河作為濟南老城區的主要河流,排洪是其功能之一。

運輸

運輸功能主要體現於明清時期京杭大運河通航時。明清濟南城設定四座城門,四門在溝通城內外交通中的地位並不一樣。明王象春詠《西門道》詩云:“古道朝西踏作河,寒泉無奈熱腸何;東門一樣垂官柳,只是西門送客多”。西門為主要孔道。由於城南近山,“歷山千佛諸峰,蜿蜓相接,山徑曲折,車馬不通” 。而北部河道縱橫,北門為水門,只有水道交通,故陸路交通多取道西門。早在宋代,蘇轍就說:“城之西門,跨而為橋,自京師走海上者,皆通於其上” 。從南方的泰安,西南方的張夏,西北方的齊河來濟南,都要從西門入城。所以明清濟南最重要的水運碼頭在西關。

濼水(即護城河)自古有舟楫之利,早在《水經注》中就有記載。曾鞏《齊州二堂記》也說:“趵突泉……其注而北則謂之濼水,達於清河以入于海,船通於濟南,畢於是乎也”。直到齊王劉豫開鑿小清河,趵突泉又成為小清河源頭和鹽運的重要碼頭。濼水不僅作為小清河的上游,而且溝通大清河,承擔著繁重的海鹽運輸任務。同時城內居民所需要的農副產品也要經濼水轉運入城。明王初桐有“濼口腥風圓月天,海鮮新到利津船;東人最重濼河鯽,販進城來更值錢”的詩句,正是這種情況的生動寫照。

全程通航

通航意義

濟南護城河於2010年12月29日正式全線通航,將黑虎泉、趵突泉、五龍潭、珍珠泉等四大泉群連為一體,構成一條新的泉水遊覽景觀帶。

作為一條由泉水匯集的河流,濟南護城河是泉城特色標誌區“一城、一湖、一環”的重要組成部分,沿線歷史悠久、名勝薈萃。整個護城河通航工程歷時四年,於2007年初開始實施,全線通航使濟南成為全國唯一可乘船環遊老城區特色風貌帶的城市。

通航工程新建了周公祠橋、黑北路橋、小東湖橋,重建了五龍潭橋、少年橋、興華門橋、白石泉橋等眾多景觀。栽植喬灌木、常綠及水生植物等近20萬株,地被植物約100萬株,安裝夜晚景觀照明燈具5萬餘盞。工程還完成了五龍潭秦瓊祠建設,《濟南八景》、《娥英水長》浮雕、《老水磨坊》場景雕塑,南門橋《舜田門遺址》石刻等文化景觀。泉水浴場作為工程的重要組成部分,已於2010年底建成並投入使用。

護城河通航後,園林部門以明府城、大明湖、護城河為主體,突出自然景觀和泉城風貌特色,疏解老城容量,增加開敞空間,延續歷史文脈,提升服務功能,增加城市活力,新建泉水浴場、親水棧道、河道濕地等親泉樂水空間,實現“人城和諧,人水和諧,人文和諧,人居和諧”。為了改造美化河岸,園林部門採用雕塑、碑刻、楹聯、壁畫等多種表現形式,設定“《道德經》瓷刻”、“娥英水長”、“濟南八景”、“舜田門遺址”、“濟南風光及民俗彩繪”等幾十組小品,豐富沿途景觀,實施燈亮工程,種植水生植物,加強保潔巡查,定期截污清淤,護城河景觀明顯改善。

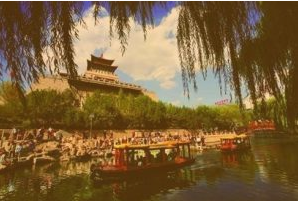

全線通航後的濟南護城河泉韻悠長,泉、河、湖形成有機整體,遊客可乘船遊覽趵突泉公園、大明湖風景區、五龍潭公園、黑虎泉、解放閣、泉城廣場等眾多景區景觀,可謂“一水連百景”。兩岸垂柳依依,植被錯落有致,棧道與水榭相伴的濕地景觀綺麗動人,在繁華都市中為市民和遊客打造出一片生態寧靜之地。

通航遊船

護城河遊船外觀多為仿古畫舫設計,採用電瓶動力,美觀大方,潔淨環保,與沿線景色相得益彰。2012年,護城河遊船服務中心擁有遊船近30艘,總客位達600餘個,船型多樣,可以滿足不同遊客的遊覽需求,發船班次和頻率明顯提高,公交式運營模式日趨成熟。

通航概況

2010年9月27日,在護城河遊船服務中心,護城河泉水遊覽景觀帶的航線圖已安裝完畢。現場懸掛的航線圖顯示,在護城河通航全程內,將設黑虎泉站、泉城廣場站、趵突泉站、五龍潭站、大明湖西南門站、大明湖稼軒祠站、司家碼頭站、超然樓站、知春橋站、青龍橋站10個遊船站點。其中,黑虎泉站,即解放閣站,位於琵琶橋西側護城河北岸,該站點與泉城廣場站、趵突泉站、五龍潭站、大明湖西南門站、大明湖稼軒祠站均為2009年全運會前南護城河和西護城河通航時建設的站點。超然樓站、司家碼頭站、知春橋站位於大明湖擴建新區內。從航線圖上看,由於東護城河沿岸沒有大型公園,所以在進入大明湖前的停靠站點只有青龍橋站。但園林部門在東護城河一線設定的多處綠景、親水區、浮雕及老水電站復原景觀等將彌補這一遺憾。位於泉城廣場段護城河南岸的大型觀景親水平台工程也於2010年10月收尾。在該平台西側靠近泉城廣場的位置有階梯,市民可由此下去親水。

公布的航線圖還顯示,護城河遊船營業時間分為兩個時段:4月1日至10月31日,為早8點30分至晚8點;11月1日至次年3月31日,為早8點30分到下午5點。船站定點發船,每班船間隔30分鐘。同時,兒童或行動不能自理的乘船者,必須有監護人陪同,遊船行駛中,遊客不得將頭、手伸出船艙外,不準在船頭或船尾站立,禁止在船艙內吸菸,禁止在船上打鬧。遇大風、大雨、大霧等惡劣天氣時,遊船將隨時停止運行。

票價

2010年09月15日,濟南市物價局網站掛出《關於護城河遊船票價格的通知》。《通知》中提到,根據《山東省遊覽參觀點價格管理辦法(試行)》有關規定,經研究,護城河遊船票價為每人每站次10元。全程(10站)票價每人次100元。

風景名勝

濟南分布有640多處泉,歷史上最著名的名泉有72處。濟南護城河構成的獨特的城市風貌,在中國城市獨有,每年都吸引大批海內外遊客前來遊覽。護城河流入大明湖,大明湖成為其串聯風景的重要一環。此外護城河還流經泉城廣場等重要遊覽區。護城河構建起了環城公園旅遊帶。

趵突泉

趵突泉位居濟南“七十二名泉”之首。被譽為“天下第一泉”。是國家5A級旅遊景區。趵突泉是最早見於古代文獻的濟南名泉。宋代曾鞏為其定名為“趵突泉”。“趵突”即跳躍奔突之意,反映了趵突泉三窟迸發噴涌不息的特點。亦有“檻泉”、“娥英水”、“溫泉”、“瀑流水”、“三股水”等名。北魏酈道元《水經注》載:“泉源上奮水涌若輪,突出雪濤數尺,聲如隱雷。”金代詩人元好問描繪為“且向波間看玉塔”,元代畫家、詩人趙孟頫比之為“平地湧出白玉壺”,清代詩人何紹基喻之為“萬斛珠璣盡倒飛”,清朝劉鶚《老殘遊記》載:“三股大泉,從池底冒出,翻上水面有二三尺高”,《歷城縣誌》中對趵突泉的描繪最為詳盡:“平地泉源觱沸三窟突起雪濤數尺,聲如隱雷,冬夏如一”。蒲松齡則認為趵突泉是“海內之名泉第一,齊門之勝地無雙”。趵突泉泉水符合國家飲用水標準,是理想的天然飲用水,可以直接飲用。“趵突騰空”為明清時濟南八景之首。泉水一年四季恆定在18℃左右。

黑虎泉

黑虎泉是金代《名泉碑》、明代晏璧《七十二泉詩》和清代郝植恭《七十二泉記》所著錄的濟南“七十二名泉”之一,居於“黑虎泉泉群”之首。位於濟南黑虎泉路下環城公園南隅的護城河南岸,有著“天下第一湖”美譽的大明湖畔。因其聲、色特點而得名。泉源處於懸崖下一深3米、高2米、寬1.7米的深邃天然洞穴中。水清澈見底,寒氣襲人。洞口由青石壘砌,內有巨石盤曲伏臥,上生苔蘚,猶如猛虎深藏。泉水從巨石下湧出,湍擊岩石,發出震天的鳴響。夜半朔風吹入石隙裂縫,驚人的吼聲在洞中迴蕩,酷似虎嘯,故名。 黑虎泉最大涌量約4.1萬立方米/日,僅次於趵突泉,在濟南諸泉中居於第二位。水自洞中通過暗道由標高27.88米的石雕獸頭口中噴出,形似瀑布,然後瀉入長約13米、寬9米的石砌方池中。

五龍潭

五龍潭位於濟南舊城西門外,濼源橋北,因內有五龍潭而得名。五龍潭居公園中部。據《水經注》記載,北魏以前就有這片水,稱淨池,是大明湖的一隅。相傳,五龍潭昔日潭深莫測,每遇大旱,禱雨則應,故元代有好事者在潭邊建廟,內塑五方龍神,自此便改稱五龍潭。五龍潭公園內,散布著形態各異的26處古名泉,構成濟南四大泉群的五龍潭泉群。環繞諸多泉池,形成了龐大的五龍潭泉系並成為濟南四大著名泉群中水質最好的泉群。遊覽最佳時節為四月和十月,四月公園內百花競放,滿園春色。公園 內設有潭西茶社,這裡是品茶賞泉的最佳去處。

大明湖

大明湖風景名勝區,是濟南市區中的一處天然湖泊,被譽為“泉城明珠”,同趵突泉、千佛山並稱濟南三大名勝。1958年闢建公園, 1972年、1996年兩次對大明湖進行清淤治理,使整個景區面積達到86公頃,其中水面46公頃,平均水深2米,最深處4米。大明湖水源充足,湖水來源於珍珠泉、趵突泉、五龍潭等諸泉,有“眾泉匯流,平吞濟濼”之說。因湖底為不透水火成岩,且排水便利,故有“霪雨不漲,久旱不涸”之特點。大明湖自然景觀秀麗,水質清冽,湖光山色,沿湖八百餘株垂柳環繞,柔枝垂綠披拂,湖中四十餘畝荷池,碧葉田田,白荷紅蓮,交相輝映,爭奇鬥豔,荷香飄溢,沁人心脾。“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”是其風景的最好寫照。古時濟南八景中的鵲華煙雨、匯波晚照、明湖秋月、歷下秋風以及著名的佛山倒影景觀都能在景區內觀賞到。大明湖名勝古蹟眾多,有歷下亭、北極閣、匯波樓、南豐祠、辛稼軒紀念祠、遐園、鐵公祠、明湖居等30多處名勝景點。

泉城廣場

泉城廣場東西約780米,南北寬約230米,面積16.96公頃。設計以貫通趵突泉、解放閣的邊線為主軸,以榜棚街和濼文路的延續為副軸而構成框架。各功能分區圍繞軸線由西向東依次展開。廣場主入口處,莊嚴的國旗迎風飄揚,國旗下“泉城廣場”四個在字銘刻於入口標誌之上,其背面刻有《泉城廣場記》。大型鋼製異形曲桿主體雕塑《泉》高38米,重170噸,在廣場主軸與榜棚街副軸相交處拔地而起,為國內所罕見。它取篆書“泉”字之神韻,三股形似清泉的造型輾轉上升 ,恰與濟南市市標的創意相和。泉城廣場在二十一世紀的曙光中誕生,融合城市風貌與自然景觀,營造濃郁的泉城特色,盡展禮儀之邦的優秀傳統。泉城廣場承載著泉城人民新千年的希望,古老的泉城鑄就現代化省會城市的燦爛輝煌。

泉城廣場被聯合國教科文組織命名為“國際藝術廣 場”,這是國內首家被命名為“國際藝術廣場”的城市廣場。

解放閣

解放閣閣高24.1米,連台基通高34.1米,占地1637.2平方米,建築面積617.2平方米。解放閣在原濟南古城牆東南角,隔護城河與黑虎泉相望,閣址位於當年濟南戰役中人民解放軍攻城突破口處,為紀念解放濟南而建,1965年建成台基,1985年建閣,它不僅是紀念濟南解放的聖地,也是山東省重要的愛國主義教育基地。於1986年9月24日落成。採用中國古典建築形式,金黃琉璃瓦,外用花崗石貼面。閣分兩層,四面方形。閣名為原華東野戰軍司令員陳毅元帥於1965年題寫的鎏金的“解放閣”三字石刻和牌匾,分別鑲嵌在台基西、南兩側和和高懸閣之二層門額。台基東側貼壁立《解放濟南戰役革命烈士紀念碑》,鐫刻著在濟南戰役中壯烈犧牲的3764位烈士的英名,由濟南書法家朱學達楷書。台基西側嵌濟南市人民政府1986年9月立、書法家武中奇書的《解放閣修建碑紀》。1998年紀念濟南解放50周年時,市政府對解放閣進行修繕,並安裝了燈光設施,使解放閣在夜間燈光璀璨,光彩照人。2008年9月,解放閣上的原“濟南解放紀念閣”也升級改造為由原國防部部長遲浩田題寫匾名的“濟南解放紀念館”。

獲得榮譽

濟南護城河

濟南護城河2012年8月14日,濟南市決定整合趵突泉、大明湖、五龍潭、護城河等旅遊資源,組建天下第一泉風景區,創建國家5A級旅遊景區進入實質性操作階段。2013年8月初,一次性順利通過5A級景區景觀質量評審,一次性通過景區環境質量暗訪檢查驗收,成為近幾年全國為數不多、一次性通過所有創建迎查項目的景區之一。全國旅遊景區質量等級評定委員會已於2013年8月15日發布公告,正式批准包括濟南市“天下第一泉”風景區在內的4家景區為國家5A級旅遊景區。

中國國家遺產

2010年9月,以趵突泉為代表的濟南名泉正式被列入第二批《中國國家自然與文化雙遺產預備名錄》,成為中國第一個以泉水為主題的申遺項目。

聯合申報世界文化遺產

申報歷史

濟南護城河

濟南護城河1995年,聯合國教科文組織一位官員來到濟南時,就認為趵突泉可以申報世界遺產。 聯合國官員的話提醒了質樸淳厚的濟南人,濟南的泉水不僅是濟南的,也是世界的。

1998年,濟南市名泉辦提出爭取將濟南泉水申報為世界自然文化遺產。世事難料,就在濟南市準備為泉水申遺時,從1999年3月14日起,趵突泉停噴了。這一停噴就是926天,也是趵突泉歷史上最長的一次“休眠”,泉水申遺一事因此停滯了。

2000年,國內城市生態學專家、上海師範大學教授陶康華兩度來濟,在南部山區考察後提出:濟南南部山區水文地質條件獨特,是罕見的“天然坎兒井”,建議申報世界自然遺產保護地。山東大學管理學院教授、旅遊系主任吉小青也曾提出,在當年的世界遺產中,並沒有泉水類遺產,因此,濟南以泉水申報世遺很有希望。

2003年9月6日,以趵突泉為代表的濟南泉水從“沉睡”中醒來,泉水申遺得以重新啟動。

2005年9月,濟南市人大頒布實施《濟南市名泉保護條例》,這是全國首部名泉保護法規,具有鮮明的地方特色。

2009年進入《中國國家自然遺產、國家自然與文化雙遺產預備名錄》。

2013年8月19日,整合大明湖、趵突泉、五龍潭、護城河四個景區組建的天下第一泉景區,被列為全國5A級景區。

2014年6月25日,濟南泉水已持續噴涌10年。

申遺優勢

根據2014年名泉普查顯示,濟南全市擁有泉水超過700處,僅2.6平方公里的老城區內就有130多處。專家分析認為,對濟南來說,最有價值、最有特色的資源就是泉水,中國城市獨有,世界罕見,符合國家自然遺產預備名錄第三項標準。濟南南部山區水文地質條件獨特,是罕見的“天然坎兒井”;泉水由特殊的單斜地質構造形成,具有獨特性和稀有性,是人類寶貴的且無法取代的財富,符合國家自然遺產名錄第一項標準,這是申報的先決條件。

濟南泉水歷史悠久,歷代文人墨客寫下了數以萬計詠泉的詩詞文賦,使濟南名泉凝聚成天人合一、地域特色濃郁的泉文化。濟南以泉命名的街巷有30多處,以泉命名的寺、廟、庵有13處,而以泉命名的鄉鎮、村莊更是多達88處。可以這么說,泉水承載了濟南這座古老城市的生命,泉水蘊育了濟南光輝燦爛的歷史文化。濟南的城市沿革發展、歷史事件、文化蘊含、民風民俗,無不與泉水有著密切聯繫,無處不滲透著泉水文化的氣息。 這些基本符合國家自然與文化雙遺產預備名錄第一、二、四、五項標準。

申遺困難

從2002年開始,聯合國教科文組織為了約束越來越火熱的各國申遺,規定一個成員國一年最多只能申報兩個世遺。這兩個名額只有一個對濟南泉水是有意義的。中國的申報,通常是每年一個自然遺產(或者自然文化雙遺產)和一個文化遺產(或者文化景觀遺產)。濟南泉水,進入的是《中國國家自然遺產、國家自然與文化雙遺產預備名錄》,只能申報自然或者自然文化雙遺產,如果要申報文化或者文化景觀遺產,首先必須得進入另一個名錄《中國文化遺產、文化景觀遺產預備名錄》。

而自然遺產和文化遺產的申報是由兩個不同的部門負責的,要走基本類似但是完全不相干的兩個申報流程,前者是由中國住建部負責,後者是由中國文物局負責,《中國國家自然遺產、國家自然與文化雙遺產預備名錄》由住建部編制,《中國文化遺產、文化景觀遺產預備名錄》由文物局編制。這樣分也跟教科文申遺審批委員會的設定有關,自然遺產和文化遺產是兩個不同的委員會分別負責的。每年,住建部推薦一個自然或者雙遺產,文物局推薦一個文化或者景觀遺產。

從推薦成功率來看,兩者差別很大。文物局推薦的基本上十拿九穩,這些年還從未失手,而住建部基本上兩年才會推薦成功一個,也就是差不多每兩年,中國才會增加一個自然遺產。出現這樣的結果也很好理解,中華文明源遠流長,在世界文明史中占據非常重要的地位,各種文物古蹟數不勝數,在國際上的知名度也相當了得,因此,中國推薦的文化遺產,一定是世界上響噹噹的角色,成為世遺很容易。而中國的自然景觀優勢沒有這么明顯。

在自然遺產預備名錄中,濟南泉水面對競爭對手眾多。進入兩批預備名錄的候選遺產已經有多達四十幾個,全部都是中國的精華景點。要在這四十多個同檔次的對手中脫穎而出,難度相當大。更何況很快還會有第三批第四批預備名錄出台,越往後申報難度越大。

專家給的說法是這樣的:濟南泉水算不上知名的文化景觀。並不是說濟南泉水景區里沒文物古蹟,趵突泉里可是有乾隆御筆的“天下第一泉”石碑的,但中國優秀的文物古蹟太多了,在文化遺產隊伍里,濟南泉水還真排不上號。既然泉水算不上第一流的文物古蹟,那么走文物局負責的文化遺產申報這條路就行不通了。

其實,申報雙遺產的難度比單獨的文化或者自然遺產要大,必須得到教科文兩個評審委員會同時的認可,但是也有一個好處,那就是萬一被否了,還有一次機會申請單獨的自然或者文化遺產,當年的五台山就是在申報雙遺產被否決後,又申報文化景觀遺產成功。

在自然遺產的申報之路上,進入預備名錄並不意味著就成為申報的候選,而只是候選的候選,還要再進入一個《中國自然遺產、自然與文化雙遺產預備名單》,並上報給聯合國教科文組織,才能成為候選之一,進入預備名單的同時,也會在預備名錄上刪除。

這個流程聽著好複雜,但是這正是教科文推薦的世遺申報和管理標準流程,全部的申報分為預備名錄、預備名單、正式名錄三部分,後兩者都要上報教科文。在這三級流程中,濟南泉水只走完了第一步,後面還有兩步要走,每一步,競爭都會很激烈。換句話說,濟南泉水在申遺道路上,只是在國內掛上了號,還沒在聯合國教科文那裡報好名。

進入預備名單的,都是已經滿足了申遺條件的遺產,濟南泉水還未走到這一步。要戰勝這一步中四十幾個的競爭對手,才能進入第二步,而且競爭對手每過幾年都要大幅增加。那么進入第二步之後像第三步邁進的過程中,競爭激烈程度如何呢?答案很殘酷,競爭不比第一波輕鬆。已經進入中國世界遺產預備名單的候選,總數大約數十個,最早的90年就已經進入,至今尚未轉正。這些遺產里,自然遺產約占不到一半,也就是大約30個,而且同樣每年都要增加一些。這些自然遺產,多數都比濟南泉水所在的預備名錄里的候選名頭大很多,比如新疆的喀納斯。濟南泉水,在預備名錄中浴血奮戰殺出來之後,還要再跟這些分量更重的預備遺產PK,才能獲得那每一兩年才有一個的寶貴名額。

假如濟南泉水最終殺出了預備名錄,又戰勝各位預備遺產,成為中國推薦的新世遺,那么是不是就大功告成了呢?遠非如此,還有更殘酷的一關,致命否決權。按照聯合國教科文的世遺審批章程,每年審批的新世遺,如果被否決,將永遠失去申報世遺的資格,並從預備名單中永久刪除。這是一個只許成功,不許失敗的申報。

歷史上有些候選,在最後的一刻臨時退縮,退回了申報申請,好給自己未來的申報留一線希望。比如80年代的雲南石林,退出之後10多年,才以“中國南方喀斯特地貌”的名稱聯合申報成功,如果當年不退出而被否決,或許就再也沒有這處世界遺產了。

濟南泉水的申遺之路看起來曲折而遙遠,但濟南人民是幸運的,世界將泉水賜予他們,無論這是不是被列入世界遺產名錄,都是珍貴而唯一的,需要濟南人民守護傳承下去。世界的泉水滋潤了濟南,更應該讓濟南的泉水甘甜著世界。