簡介

隋代湘陰窯遺址

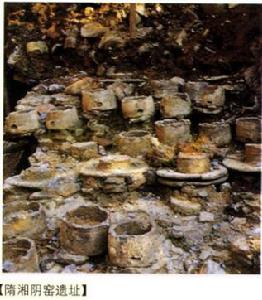

隋代湘陰窯遺址在今湖南湘陰縣,故名。始燒於隋代,盛於唐,而衰終於五代。唐、五代湘陰隸屬岳州,湘陰窯稱岳州窯,產品仍以青瓷為主,是唐代六大青瓷產地之一。出土遺物都具隋代作風,胎色灰白,質地細膩,部分胎壁有氣泡,多施半釉。器身多有印紋裝飾,還有劃花蓮瓣紋,僅高足盤心紋飾即達三十種以上,為同時期其他瓷窯所少見。主要分布在湘陰縣城堤垸一帶。南北長150m,深6m左右。窯口產品以日常生活用品為主,如碗、缽、盤、盂、壇、罐等。釉色以青釉為主,也有醬色釉。青釉瑩潔閃光,透明或半透明,多作玻璃質開片,往往上半部施釉,下半截露胎,垂釉加淚。醬釉不太透明,略開片或埠開片,胎骨可分為瓷胎、瓦胎和缸胎三種,瓷胎的比重占器物總數的的2/3。大號使用匣缽燒制,這是制陶工藝中的一大革新。此窯是晉唐時期的民間瓷窯。後來又兼燒宮廷御器,屬青瓷系統,以印花影青為主要特點。湘陰窯的瓷器對湖南古代瓷器的發展有著承上啟下的作用,是湖南省瓷窯中的一顆明珠。

窯址在湖南湘陰,為重要的古代瓷窯。唐時為岳州管轄,故又稱岳州窯。漢代已有燒造直到明代。東漢時湘陰青竹寺窯已燒制出青釉碗、缽、盆等。胎色灰白,質地細膩,部分胎壁有氣泡,多施半釉。東吳、西晉、南朝窯頭山窯、城關鎮窯燒制出的器物有青釉洗、盆、罐、壺等,釉色有青、黃、醬等色,部分窯變釉色呈藍、紫色,裝飾方法有印花、浮雕、圓雕等。隋代為湘陰窯的發展時期,燒制的器物有碗、盤、缽、瓶、多足硯等。胎較厚重,有青灰、灰白色。青釉透明或半透明,釉層變薄,施半釉,釉面有開片。紋飾有花草、幾何紋及直線印花等,布局對稱且富於變化。唐、五代時期,湘陰窯改稱為岳州窯,燒造技術水平成熟,器物以碗盤為主,釉色更趨青綠。胎體更輕薄,玻璃質感更強且開細碎片紋,剝釉現象仍然存在。故陸羽在《茶經》中評價唐代六個瓷窯的茶碗稱:“碗,越州上,鼎州次,岳州次,壽州、洪州次。”

發展

隋代為湘陰窯發展的時期,燒制的青瓷器物有碗、盤、瓶、燈、缽、高足盤、四系罐、盤口壺、多足硯等。胎體厚重,有青灰、灰白色。鐵罐嘴遺址標本有唇口及玉璧底碗,屬典型唐代式樣,為唐代岳州窯的一部分。烏龍嘴遺址多印花魚紋碗,碗心飾團菊一朵,有宋代特徵。