簡介

1、 永陵,原皇帝、直皇帝、翼皇帝、 宣皇帝( 遼寧省撫順市 新賓縣 赫圖阿拉城)

2、 福陵, 努爾哈赤( 遼寧省 瀋陽市 天柱山)

3、 昭陵, 皇太極( 遼寧省 瀋陽市北陵公園)、昭西陵,莊妃( 河北 遵化市)

4、 孝陵, 順治( 河北 遵化市)、孝東陵,順治 皇后 博爾濟吉特氏(河北遵化市)

5、 景陵, 康熙( 河北 遵化市)

6、 泰陵, 雍正( 河北 易縣)、泰東陵,雍正 皇后鈕沽祿氏( 河北易縣)

7、 裕陵, 乾隆(河北 遵化市)

8、 昌陵, 嘉慶( 河北 易縣)、昌西陵,嘉慶 皇后喜塔臘氏(河北易縣)

9、 慕陵, 道光( 河北 易縣)、慕東陵,道光 皇后 博爾濟吉特氏(河北易縣)

10、 定陵, 鹹豐( 河北 遵化市)、 定東陵,鹹豐皇帝 皇后慈安和慈禧( 河北遵化市)

11、 惠陵,同治(河北 遵化市)

12、 崇陵, 光緒( 河北 易縣)

13、 溥儀墓( 河北 易縣)

東京陵

東京陵,是 清太祖努爾哈赤定都 遼陽後,於後金天命九年(1624年)所建。位於遼陽城東3.5公里的陽 魯山上。現屬 太子河區 東京陵村。沒有明顯標誌,需要不斷打聽,才能找到。現 東京陵為省級文物單位,附近內的居民,多為當時看陵的後代。

後金天命九年四月,為了方便祭祖, 清太祖努爾哈赤將祖父景祖、考慈 皇后及皇妃、皇伯父、皇弟、皇子等諸墓,從 新賓 赫圖阿拉遷移遼陽,稱 東京陵。歷史上考證先有遼陽,後有 瀋陽。陵周圍立界址、界內禁止樵休放牧。

天聰三年(1629年), 皇太極將生母、孝慈 皇后墓再遷沈東陵,與太祖合葬。順治十五年(1658年),又將努爾哈赤祖父 覺昌安、父 塔克世、伯父禮敦等祖輩墓,遷回祖居赫圖阿拉。

東京陵這裡僅有 舒爾哈齊、 穆爾哈齊、巴雅喇、 雅爾哈齊、 褚英、大爾差等六人墓。 東京陵建設至今已有三百餘年歷史,現有陵園建築仍保持清初原貌。

舒爾哈齊,努爾哈赤弟,初封貝勒,建州衛都督,努爾哈赤起兵之初,處於副手地位,因軍功賜號過爾漢 巴圖魯。後建立建州右衛,據載“努酋忌其弟舒爾哈赤兵強,計殺之”,年四十八歲,順治十年五月,追封為 和碩親王。

穆爾哈齊,努爾哈赤同父異母弟,因軍功賜號誠毅,卒於天命五年九月初十日,年六十歲,順治十年六月,追封為 多羅貝勒謚日勇壯。

巴雅喇,顯祖第五子,太祖庶弟,因軍功賜號篤義,卒於天命九年二月,年四十三負,順治十五年五月,追封為多羅貝勒,謚曰 剛果。

大爾差(即 達爾察),穆爾哈齊第二子,卒於天命九年,順治十年五朋,追封為輔國公謚曰剛毅。

褚英,努爾哈赤長子,因軍功封為 廣略貝勒,後因犯罪,明萬曆四十一年三月二十六日,因詛咒父汗被幽禁在高牆中,明萬曆四十三年八月,努爾哈赤下令處死,年僅三十六歲。

雅爾哈齊,顯祖第四子,太祖胞弟,順台十年五月,追封為多 羅達郡王,順治十一年三,以開創鴻勛、 配享太廟。

上述諸人墓,分布在陽魯山崗,陵園四處建築占地面積3504平方米,舒爾哈齊在山崗西南角,陵四周繚牆,紅門西南向,碑亭在墓前、四券單檐、彩繪藻井建築,亭立順治十一年《莊達爾漢巴圖魯親王碑》,漢、滿文刊刻。其左為巴雅喇和雅爾哈墓園。四周繚牆,立嘉慶十九年《追封多羅剛困篤義貝勒巴雅喇碑文》。右側後為褚英墓園,四周繚牆。穆爾哈齊及其子大爾差墓園在崗下東南角,四周繚牆,墓前立 康熙十年《追封多羅勇壯貝勒清巴圖穆爾哈齊碑文》、《追封輔國公謚剛毅大爾差碑文》以及 康德二年《御賜多羅誠毅勇壯貝勒穆爾哈齊啤文》。 東京陵經順治、 康熙、乾隆、嘉慶、屢加重修,並賜碑表墓。

遼陽古墓

戰國

1、新城戰國墓----位於遼陽市東太子河區 新城村後 金城山崗上,1983年窯場取土發現。墓主為 遼東郡屬下的官吏,這種戰國木槨墓葬,在 東北地區為首次發現。

2、下平州石棺墓群----位於下平州村東南 台山頂上。為 春秋戰國時代墓,該墓群露出10座石棺,出土青銅短劍、青銅斧、陶壺、獸牙飾件等。

3、 二道河石棺墓----位於二道河西南岔溝山坡上。為春秋戰國時代墓,1975年,發現墓區分布20餘座石棺墓。墓中出土青銅短劍、斧鑿、斧鏃 石范、陶罐、陶壺等。

4、二道河土坑墓----位於 二道河村。為春秋戰國時代墓,該墓區有7座墓,隨葬品有陶壺、陶罐、木炭、青銅劍短等。

漢代

1、 東明王墓----(漢)《全遼志》雲在遼陽東三十里,按通志考朱蒙為東明王, 韓國小史載東明王為高麗始祖,卒於 王莽天鳳五年。

2、 亮甲一帶墓葬群----為 漢代墓。位於河蘭鎮境內,以 亮甲山為中心,南起上 麻屯,北到頭一站;東至大東溝一帶,在近百平方公里範圍內,有漢代墓600餘處,墓內陪葬品多為陶器和銅指環等。

3、 南 雪梅壁畫墓----為漢代墓,該墓位於南雪梅村北田地中,1956年4月被發現,墓以青石板構築,隨葬品有銅鏡、陶器、鐵器、漆器等。

金

1、小屯石咀山壁畫墓----為遼金時代墓,位於 小屯村石咀山下。該墓為磚石合築,繪有風景圖,男女樂工秦樂圖。

2、亮甲 駱駝山墓----為遼金時代墓,位於亮甲村南駱駝山北坡。

3、 隆昌墓----為遼金時代墓,位於 隆昌村東北的山腳下。該墓區發掘的4座石墓,出土文物有鐵熨斗、鐵鑿、鐵斧、鐵刀、鐵鈴、鐵鐸、鐵剪、銅鐲、卷草紋灰陶壺、弦紋陶罐、黑釉瓷瓶、白釉小瓷瓶、 玉環、琉璃珠、骨簪、骨刷等。

4、柳家畫像石墓----為遼金時代墓,該墓位於 柳家村西北山坡下。壁石浮雕有以二十四孝為內容的人物故事,墓道雕有武士圖像,立柱雕牡丹和孔雀。

5、張行願墓----(金)在城東韓家墳。張行願為張浩之父,官 光祿大夫。卒於今天德二年。

明朝

1、鄧佐墓----(明)在響山子村北。鄧佐為明成化定遼前衛指揮,卒於成化三年。

2、 韓斌墓----(明)在城東 韓家墳村。韓斌為明成化遼東副總兵,卒於弘治十三年。

3、 楊四畏墓----(明)在小南門外 玉皇廟村後。楊四畏為明萬曆 中軍都督府右都督, 昌平 薊鎮 保定總兵官,卒於萬曆三十二年。

4、 陳通墓----(明)在城南皖家溝村。陳通為明西寧諸衛將領、 鎮國將軍都指揮,卒 於明成化二年。

5、孫棠墓----(明)在 孫莊子村。孫棠為明 龍虎將軍,卒 於明正德年間。

6、 巫凱墓----(明代)位於藍家 堡子村東山崗上。從兩行志蓋文查《明史》卷一百七十四巫凱列傳,此墓為巫凱墓無疑。

7、明 高忠及其夫人呂氏墓----墓葬在燈塔市 西大窯鎮 官屯村北( 燕州城以下)。1971年5月窯場鄧土發現。隨葬呂有高柄銀環、褐釉陶瓶以及碟、燭台等錫器。

清代

1、 王爾烈家族墓----(清代)該墓位於藍家鄉風 水溝村王家林子山北麓。墓地依南面北,設在一道 南高北低的山樑上,略呈台階狀。占地約1.4萬平方米,其中墳丘占地面積1800平方米。此墓建於明末清初,為王爾烈祖先祖墓地,王爾烈故後安葬於此,墓地共有129個墳包,先後立有20多塊石碑。民國初,墓地四周樹木成蔭,松、槐、楊、柳鬱鬱蔥蔥,至東北淪陷時期,尚有根部直徑二尺多的大松樹。墓地東面有座石門,石門一側立有高太余的石碑,外面建有碑樓。

2、按 官廳石棺墓群----在遼陽 燈塔市 張台子鎮接 官廳村東,1965年3月修灌渠工程取土發現,省市考古工作人員聯合清理了這處石棺墓群。墓地不僅是墓葬區,同時,也是 古文化遺址分布區。石棺墓群在遺址的北部 邊緣斷層中。僅在長約100米、寬30米的範圍內,就露出石棺墓26座,只清理了14座。隨葬的有陶器、青銅飾品和豬骨。陶器較普遍,一般只出一、二個罐、壺,青銅飾品有環形銅飾、螺鏇形銅飾、耳環形銅飾、頂針形銅飾,豬骨有豬頭、豬牙、豬頜骨。

3、 公安堡清初 墓園----墓園在遼陽燈塔市西大窯鎮公安堡村北五頂山南坡,俗稱 皇姑墳。據 康熙五十五年《遷墓建園志》碑文記載:創建 於清康熙五年,經康熙七年、二十七年、三十二年、五十年、五十二年5次增修,最後於康熙五十五年墓園工程完畢。墓園面積15300平方米,園內建有 土山、柵欄、甬路、玉台、班房、 石獅、衙門、碑亭等建築。遷葬有 彭春曾祖父何和晨、曾祖母端莊 固倫公主、祖父何芍圖、祖母郡主、小叔祖及彭春、勞滿色、齊錫等父母兄弟14人墓,即彭春族墓。隨葬有金飾品,葵花形骨雕。在土壙前有清 康熙四十四年彭春之子福罕為其父母立墓碑,滿文,碑文正中刻“誥命”二字,碑身正中一行為“正一品光祿大夫都統一等公棟鄂部彭春之墓”,兩側為其5個妻屬的名字。墓南還立 康熙二十三年彭春誥命碑。彭春作為 滿洲 正紅旗都統、駐東北地區的一名主要 軍事將領,曾參加 康熙年間3次較大的軍事行動,即反擊 沙俄侵略的 雅克薩戰爭, 平定噶爾丹和 吳三桂反叛的戰爭,立下很大的功績。這處墓園是清初棟棟鄂氏滿洲正紅旗彭春及其曾祖、祖輩的墓園,墓園遺留至今的所有碑石,是研究清初歷史的重要史料。

4、 吳萬福墓----(清)在梨皮峪村西。吳萬福為清 康熙左都督, 福建總兵官,卒於康熙年間。

5、 何和禮墓----(清)在城東 皇姑墳,今公安堡村後。何和禮為清初創婁重臣,天命五大臣之一, 清太祖努爾哈赤之婿。

6、何芍圖墓----(清)在城東 皇姑墳,今公安堡村後。何芍圖為何和禮之子,彭春祖父,跟隨努爾哈赤征戰累功。

7、 孔有德墓----(清)在城東南松樹 花園村東,古松樹被俄人砍伐。孔有德為清初藩王,遼陽人。明末任參將,登州兵變中,自號都元帥,明朝派兵鎮壓。天聰七年,他浮海降後金。崇德元年,受封恭順王,順治三年,授平南大將軍,五年,改封 定南王,九年,他因兵敗,自殺。

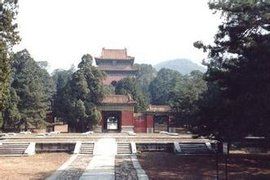

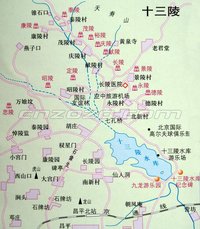

皇帝陵寢

明十三陵是明朝遷都北京後13位皇帝陵墓的皇家陵寢的總稱,依次建有長陵(明成祖)、獻陵(明仁宗)、景陵(明宣宗)、裕陵(明英宗)、茂陵(明憲宗)、泰陵(明孝宗)、康陵(明武宗)、永陵(明世宗)、昭陵(明穆宗)、定陵(明神宗)、慶陵(明光宗)、德陵(明熹宗)、思陵(明毅宗)。

明長陵

清十三陵

清十三陵明長陵位於天壽山主峰南麓,是明朝第三位皇帝成祖文皇帝朱棣

長陵

(年號永樂)和皇后徐氏的合葬陵寢。在十三陵中建築規模最大,建設時間最早,地面建築也保存得最為完好。它是十三陵中的祖陵,也是陵區內最主要的旅遊景點之一。

長陵的陵宮建築,占地約12萬平方米。其平面布局呈前方後圓形狀。其前面的方形部分,由前後相連的三進院落組成。

第一進院落,前設陵門一座。其制為單檐歇山頂的宮門式建築,面闊顯五間,檐下額枋、飛子、檐椽及單昂三踩式斗拱均系琉璃構件;其下辟有三個紅券門。陵門之前建有月台,左右建有隨牆式角門(已拆除並封塞)。院內,明朝時建有神廚(居左)、神庫(居右)各五間,神廚之前建有碑亭一座。神廚、神庫均毀於清代中期,碑亭則保存至今。

第二進院落,前面設殿門一座,名為祾恩門。據《太常續考》等文獻記載,天壽山諸陵陵殿名為“祾恩殿”,殿門名之為“祾恩門”,始於嘉靖十七年(1538年),是世宗朱厚熜親易佳名。其中,“祾”字取“祭而受福”之意,“恩”字取“罔極之恩”意,長陵棱恩門,為單檐歇山頂形制,面闊五間(通闊31.44米),進深二間(通深14.37米),正脊頂部距地面高14.57米。檐下斗拱為單翹重昂七踩式,其平身科斗拱耍頭的後尾作斜起的桿狀,與宋清做法皆不相同。室內明間、次間各設板門一道,稍間封以牆體。其中明間板門之上安有華帶式榜額,書“祾恩門”三金字。“稜”字系後世修葺時誤寫。門下承以旱白玉欄桿圍繞的須彌座式台基。其欄桿形制,為龍鳳雕飾的望柱,和寶瓶、三幅雲式的欄板。台基四角及各欄桿望柱之下,各設有排水用的石雕螭首(龍頭)。台基前後則各設有三出踏跺式台階。其中路台階間的御路石上雕刻的淺浮雕圖案十分精美:下面是海水江牙雲騰浪涌,海水中寶山矗立,兩匹海馬躍出水面凌波賓士;上面是兩條矯健的巨龍在雲海中升降飛騰,追逐火珠,呈現出一派波瀾壯闊的雄偉景象。

祾恩門兩側還各有掖門一座,均作隨牆式琉璃花門,門上的斗拱、額枋,門頂的瓦飾、椽飛均為黃綠琉璃件組裝,在紅牆的映襯下格外分明。院內,北面正中位置建有高大巍峨的祾恩殿。這座大殿在明清兩代,是用於供奉帝後神牌(牌位)和舉行上陵祭祀活動的地方。