海岸侵蝕地貌

海岸侵蝕是指在自然力(包括風、浪、流、潮)的作用下,海洋泥沙支出大於輸入,沉積物淨損失的過程,即海水動力的衝擊造成海岸線的後退和海灘的下蝕。海岸侵蝕現象普遍存在,中國70%左右的砂質海岸線以及幾乎所有開闊的淤泥質岸線均存在海岸侵蝕現象。如江蘇廢黃河口附近海岸,1855-1970年岸線以平均每年147米的速度後退,20世紀70年代以來,岸線後退速率仍達20-40米/年;近代黃河三角洲釣口至神仙溝岸段,每年後退達350米以上;海南省文昌縣由於珊瑚礁被開採,海岸已後退200餘米,造成大量的椰樹林被海水傾倒。

海岸侵蝕地貌

正文

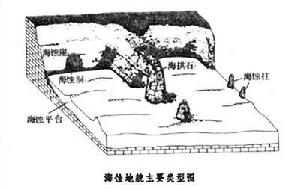

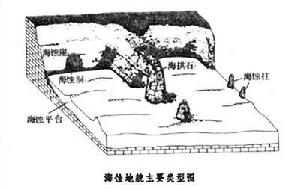

海岸主要受海水動力因素侵蝕所產生的各種形態,又稱海蝕地貌。它是海岸地貌的一大類別。塑造海岸侵蝕地貌的主要動力因素是波浪和潮流,但高緯度地帶的海岸還受到冰凍的侵蝕,熱帶和亞熱帶的海岸則受到豐富的地表水和強烈的化學風化作用的侵蝕。海岸侵蝕地貌的發育過程,除與沿岸海水動力的強弱和海岸的緯度地帶性有關以外,還受組成海岸的岩性的抗蝕能力所制約。結構緻密、堅硬岩石海岸,抗蝕能力較強,但因裂隙和節理髮育,多海蝕洞、海蝕拱、海蝕柱、海蝕崖。鬆軟岩石海岸,抗蝕能力較差,海蝕崖後退較快,易形成海蝕平台。石灰岩海岸,在海水溶蝕下具有獨特的蜂窩狀海蝕地貌形態。海蝕地貌通常被作為判別地區構造運動和海平面變化的標誌之一。同時,海浪塑造的海蝕地貌壯麗多姿,不僅有嵯峨巨石,還有曲徑幽洞、嶙峋怪石,常被闢為旅遊勝地。主要地貌類型如下(見圖):  海岸侵蝕地貌海蝕洞 海岸受波浪及其挾帶岩屑的衝擊、淘蝕所形成的洞穴。波浪對海岸的侵蝕,主要集中在海平面附近。水位的升降,岩壁的乾、濕變化加劇了岩石的風化作用,有助於海浪的淘蝕,形成刻槽或海蝕龕。隨著淘蝕的發展,海蝕龕向岩體縱深擴展,形成海蝕洞。海蝕洞多沿海岸斷續分布,洞頂有懸突的岩體,一般為海浪作用的上界,洞底則略低于海面。由於海岸帶的構造活動等,海蝕洞有時出現在海平面以上的不同高度。海蝕洞在鬆軟岩石構成的海岸,發育不明顯;在較硬岩石海岸,發育較好;沿岩石的節理、層理等抗蝕力薄弱部位特別發育。印度尼西亞巽他群島的海蝕洞縱深可達17米,中國普陀山海島的梵音洞也為海蝕洞。海浪繼續作用,使岬角兩側的海蝕洞蝕穿貫通,形成頂板呈拱橋狀的海蝕拱。海蝕拱又稱海穹、海拱石,常見於岬角海岸。海蝕拱進一步受到侵蝕,頂板的岩體坍陷,殘留的岩體與岸分隔開來後峭然挺拔於岩灘上,稱為海蝕柱。

海岸侵蝕地貌海蝕洞 海岸受波浪及其挾帶岩屑的衝擊、淘蝕所形成的洞穴。波浪對海岸的侵蝕,主要集中在海平面附近。水位的升降,岩壁的乾、濕變化加劇了岩石的風化作用,有助於海浪的淘蝕,形成刻槽或海蝕龕。隨著淘蝕的發展,海蝕龕向岩體縱深擴展,形成海蝕洞。海蝕洞多沿海岸斷續分布,洞頂有懸突的岩體,一般為海浪作用的上界,洞底則略低于海面。由於海岸帶的構造活動等,海蝕洞有時出現在海平面以上的不同高度。海蝕洞在鬆軟岩石構成的海岸,發育不明顯;在較硬岩石海岸,發育較好;沿岩石的節理、層理等抗蝕力薄弱部位特別發育。印度尼西亞巽他群島的海蝕洞縱深可達17米,中國普陀山海島的梵音洞也為海蝕洞。海浪繼續作用,使岬角兩側的海蝕洞蝕穿貫通,形成頂板呈拱橋狀的海蝕拱。海蝕拱又稱海穹、海拱石,常見於岬角海岸。海蝕拱進一步受到侵蝕,頂板的岩體坍陷,殘留的岩體與岸分隔開來後峭然挺拔於岩灘上,稱為海蝕柱。

海蝕崖 海岸受海浪侵蝕,崩坍而成的懸崖陡壁。(見彩圖)。  海岸侵蝕地貌海蝕洞不斷地擴大,使頂部懸突的岩體在重力作用下發生崩墜,在崩墜的部位經常形成陡峭的岩壁。墜落的岩塊、岩屑,一部分被沿岸流搬移;一部分被海浪卷帶,重新作用於岩壁,在岩壁上可繼續發育洞穴。主要分布在基岩海岸,尤其是花崗岩和玄武岩的垂直柱狀節理髮育處。

海岸侵蝕地貌海蝕洞不斷地擴大,使頂部懸突的岩體在重力作用下發生崩墜,在崩墜的部位經常形成陡峭的岩壁。墜落的岩塊、岩屑,一部分被沿岸流搬移;一部分被海浪卷帶,重新作用於岩壁,在岩壁上可繼續發育洞穴。主要分布在基岩海岸,尤其是花崗岩和玄武岩的垂直柱狀節理髮育處。

海蝕平台 在海蝕崖前形成的基岩平坦台地。在海浪作用下,海蝕崖不斷發育、後退、在海蝕崖向海一側的前緣岸坡上,便塑造出一個微微向海傾斜的平坦岩礁面。以後,平台可不斷地展寬,直到波浪通過平台,能量全消耗於對平台的摩擦以及對碎屑物質的搬移上,海蝕崖停止後退為止。在海蝕平台上通常發育有浪蝕溝、鍋穴、窪地等微地貌,以及由海蝕崖崩墜堆積成的錐形岩體和砂礫覆蓋的波蝕殘丘。平台一般位於平均海面附近,也有分布於高潮線以上的,它們是由特大暴風浪作用而成的暴風浪平台;也有位於海面以下的,它們是由波浪侵蝕作用在下限處形成的海底平台。由於海平面的變化以及構造運動,也可形成不同高度的海蝕台地。

配圖

海岸侵蝕地貌

海岸侵蝕地貌相關連線

海岸侵蝕地貌

海岸侵蝕地貌 海岸侵蝕地貌

海岸侵蝕地貌 海岸侵蝕地貌

海岸侵蝕地貌