流行病學特點

1)中毒全年都可發生,但多以夏季為主,主要在5-10月,7-9月最多

2)中毒食品以動物性食品為多見.

3)中毒原因主要是由加工食品用具,容器或食品存儲場所生熟不分,交叉污染,食前未加熱處理或加熱不徹底引起.

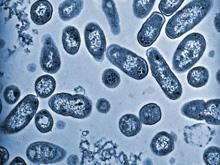

病原學特點

1)生長溫度範圍為10~13℃,最適合溫度37℃,10℃以下不繁殖

2)生長適宜pH4.5或者更高,最適宜pH為7~8

3)分解葡萄糖、麥芽糖,產酸、產氣,不分解乳糖、蔗糖

4)可耐8%鹽濃度

5)在自然環境的糞便中可生存1~2月,水、牛乳、肉類中能生存數月

6)對熱抵抗力弱,60℃經20min可殺滅

7)兼氧性

8)依本菌菌體抗原(O-antigen)鞭毛抗原(H-antigen)、表面抗原(K-antigen)及血清分類,迄今已有2300多種菌型。

9)耐低溫,如傷寒沙門菌置於液氮-195.8℃其活力不被破壞

沙門菌隨同食物進入機體,一般要達到10000-10000000個時才會出現臨床症狀.在腸道內繁殖,破壞腸黏膜,並通過淋巴系統進入血液,出現菌血症,引起全身感染.釋放出毒力較強的內毒素,內毒素和活菌共同侵害腸黏膜繼續引起炎症,出現體溫升高和急性胃腸症狀.

中毒表現

臨床有5種類型,即胃腸炎型,類霍亂型,類傷寒型,類感冒型和敗血症型.共同特點如下:

1)潛伏期一般為12-36個小時.短者6小時,長者48-72小時

2)中毒初期表現為頭痛,噁心,食欲不振,以後出現嘔吐,腹瀉,腹痛,發熱,重複者可引起痙攣,脫水,休克等

3)腹瀉一日數次至4十餘次

預防措施

1)防止污染。不食用病死牲畜肉,加工冷葷熟肉一定要生熟分開。控制感染沙門菌的病畜肉類流入市場。

2)高溫殺滅細菌。烹調時肉塊不宜過大,肉塊深部溫度須達到80℃以上,持續12min;禽蛋煮沸8min以上等。

3)控制繁殖細菌。影響沙門菌繁殖的主要因素是溫度和儲存時間。沙門菌繁殖的最適宜溫度為37℃,但在20℃以上即能大量繁殖,因此低溫冷藏食品控制在5℃以下,避光、隔氧效果更佳。