幹流走向

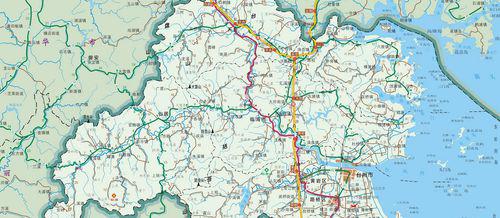

椒江位置及水系圖

椒江位置及水系圖椒江主流發源於中國浙江省仙居縣與縉雲縣交界的天堂尖,曲折東流,經仙居縣、臨海市至台州市黃巖區三江口與永寧江匯流後稱“椒江”,出牛頭頸,經椒江區入東海台州灣。其中:椒江自三江口至牛頭頸下游出海口長19.0公里,屬河口段(椒江本乾),區間面積339.2平方公里;自臨海市西郊三江村(永安溪和始豐溪匯合口)至黃岩三江口(永寧江河口)為稱靈江幹流,長46.0公里,區間面積1054.4平方公里;三江村以上分南北兩大支流,南幹流永安溪發源於天堂尖,河長141.3公里,流域面積2702.0平方公里,北支流始豐溪發源於大盤山主峰東麓,河長134.0公里,流域面積1615.6平方公里。

椒江上游稱靈江,靈江上游為永安溪,長141.30公里。源頭稱石長坑,自仙居縣西南端安嶺鄉迂迴東北,流經縉雲縣境,在大園附近折回稱曹溪(又名金坑)。在曹店附近與發源於陳嶺水壺崗的曹店港匯合後稱永安溪。沿途有40多條支流自南北兩側匯入,流域面積2702 平方公里。其中流域面積100 平方公里以上的支流有曹店港、九都坑、十三都坑、十八都坑、北岙坑、朱溪、雙港溪與方溪。

椒江上游靈江臨海市段

椒江上游靈江臨海市段椒江上游靈江,從南北朝時孫詵著的《臨海記》中可以看到:“臨海山,山有二水,合成溪,曰臨海。一水是始豐溪,一水是永安溪,至州北,兩溪相合,即名臨海溪”。臨海山即現在的白馬山,永安溪和始豐溪在白馬山三江村匯合後稱臨海溪,即現在的靈江。靈江東南流經臨海市區,至兩水北折北流至棕棚埠,右有義城港匯入,左有大田港匯入,至三江口右有永寧江匯入。靈江自三江村至三江口河段長46公里,區間流域面積2670平方公里。靈江為感潮河道,水流平緩,潮區界在永安溪毛良店一帶。

寧波三江口

寧波三江口三江口以下正式稱椒江幹流,江面驟然開闊,寬達1800米,東流經台州市椒江城區至松浦閘注入台州灣。椒江幹流河段長19公里,區間(含永寧江)集水面積1229平方公里。

主要支流

始豐溪天台縣城區段

始豐溪天台縣城區段始豐溪,靈江支流,又名大溪,發源於磐安縣大磐山,為天台縣內最大溪流,乃天台之母親河,流經龍溪、街頭、新中、平橋、山河、麗澤、城關、坦頭,在灘嶺鄉下灣村出境入臨海市,於三江村與永安溪匯合後稱靈江。全流域面積1610平方公里,天台境內1111.54平方公里。河流落差686米米,多年平均流量20.53立方米/秒。全長132.70公里。始豐溪是山溪性河流,坡度陡,水流急,洪峰持續時間短,水位暴漲暴落。新中國成立前,一場暴雨過後,帶來的是良田被淹沒,房屋被沖毀。從新中國成立後到現在,在始豐溪興建了里石門水庫、桐柏水庫、龍溪水庫等大小水庫60多座。

永寧江黃巖區城區段

永寧江黃巖區城區段永寧江,發源於黃岩市西部大寺尖,自西向東貫穿黃岩市中西部和北部,至三江口與靈江匯合為椒江,全長80公里。其上游大橫溪,至聖堂與黃溪匯合稱黃岩溪,經寧溪與半嶺溪匯合稱永寧溪,入長潭水庫,長約34公里。水庫以下,自潮濟至三江口稱永寧江,長43公里。水庫上下有小坑港、柔極溪、楊岙溪、九溪、元洞溪、嶼龔浦、西江等匯入,流域面積889.80平方公里,落差899米,平均坡降10.8‰。

大田港,靈江支流,發源於臨海金竹東北麓,上游稱小芝溪,西北流至下蔣,右納康谷溪後稱逆溪,進入牛頭山水庫,而後西北流至四年村稱邵家渡港,右納大田河後稱大田港,西南流至五孔岙從左岸匯入靈江。大田港河長53公里,河寬30~80米,流域面積522平方公里,落差159米,平均坡降3.0‰。1990年,大田港閘建成後,大田港已變成內河。

義城港,是靈江右岸支流,發源於臨海市青尖頂,東南流經雙坑,蜿蜒東北流至尤溪(花園),右匯溫家岙龍門水庫來水,流至棕棚埠匯入靈江。義城港河長44公里,流域面積229平方公里,落差849米,平均坡降19.5‰。1974年紅旗閘建成後,義城港已變成內河。

朱溪,永安溪支流,發源於括蒼山仙居縣境內下坑,東北流經朱溪鎮,至大戰以下虎坦附近從右岸匯入永安溪。朱溪長49公里,流域面積379平方公里,落差787米,平均坡降16.0‰。

十三都坑,永安溪右岸支流,發源於仙居縣雷公崗十八曲嶺,東北流至圳口出山谷進入拓溪盆地,北流至拓溪大昌匯入永安溪。十三都坑河長41公里,流域面積226平方公里,落差560米,平均坡降13.5‰。

龍溪,發源於臨海市桐峙山新屋村,東流入溪口水庫,出水庫後南流經山門村進入椒北平原河網,因河網河長百餘華里,故稱“百里大河”。其徑流主要經華景閘、回浦閘流入椒江,其餘通過松浦、杜下浦等閘注入台州灣。龍溪河長23公里(新屋村至華景閘下游入椒江處),坡降24.6‰,流域面積301平方公里。

河口特徵

椒江下游地形示意圖

椒江下游地形示意圖椒江河口是一個典型的山溪性強潮河口。潮區界在永安溪的毛良店一帶,感潮河段長68公里。口門外為台州灣,灣外緣有頭門、一江山、大陳諸島。

河道情況

河口兩岸受山體和孤丘控制,平面位置相對穩定,河床大部分由細粒的淤泥或粉沙淤泥組成,洪水期間亦有粗顆粒物質充填。河岸物質的可動性小於河底,河床變化主要是縱向變形。由於洲灘變遷,導致主流線的遷徙。靈江、永寧江會合的三江口以下河段,河寬約900~1500米,牛頭頸處最窄,水深向河口遞增,最大水深達6米以上。台州灣略作喇叭形,此處有攔門沙,攔門沙水深小於2米的淺段長達18公里。

來水條件

椒江流域產水屬雨源型,多年平均年雨量1711.8毫米,分配不均,汛期(4~9月)徑流占全年的77%左右,大的洪水徑流量,一次可占全年總徑流量的20%以上,造床作用強烈。多年平均徑流總量為67.4億立方米,平均流量為162立方米每秒。椒江河口潮汐為不規則半日潮,海門平均潮差4.00米,最大潮差6.87米,是我國沿海潮差較大的地區之一。實測平均漲潮流量6900立方米每秒,最大17000立方米每秒。漲落潮平均流速分別為0.92和0.72米每秒,實測最大漲潮垂線平均流速為2.04米每秒。平均漲、落潮歷時,分別為5小時06分和7小時19分,口門平均進潮量1.33億立方米。

來沙條件

椒江河口既有懸沙運動,又有底沙運動。流域來沙主要來自洪水,多年平均年輸沙量為123萬噸,最大為363萬噸。平均含沙量0.32千克每立方米。枯水季節則幾乎為清水,屬少沙河流。底沙的輸沙強度較小,主要起洲灘的塑造和變遷作用。

海門實測漲潮平均含沙量為7.17千克每立方米,落潮平均含沙量為7.02千克每立方米。河底含沙量高達50千克每立方米者屢見不鮮。1983年實測一個潮的漲潮輸沙量158萬噸,落潮輸沙量148萬噸。

河床演變特性

椒江河口段年內季節沖淤規律,一般表現為“洪沖枯淤”。洪水下泄時,河床發生強烈沖刷,枯水期河床逐潮淤積。多年沖淤變化規律為豐水年河床刷深,如1973~1976年;少水年河床淤淺,如1960~1972年間。

港口航道資源

海門港位於椒江入海口處,口外有東磯列島、台州列島,港址南北兩側皆有小山,共扼椒江咽喉,使風浪對港區影響不大,港區附近水域寬廣,同時也有良好的錨地。

自三江口至牛頭頸13公里的岸段內,牛頭頸附近的2.7公里,水深大於6米。客運碼頭至1號碼頭之間,水深3~6米,其餘水深在2米左右。穿越台州灣而入東海的口外航道,目前最淺處水深僅1.2米,2米深的淺水段長達18公里,是制約海門港發展的關鍵因素。

水利概況

河口治理

自黃岩三江口到淞浦閘至山東十塘和三甲九塘交接點連線,長18.7公里,為椒江河段。江道順直,平均河寬1500米,至口門牛頭頸、老鼠嶼南北兩山夾峙,江面寬890米。江中多心灘,較大的有江口沙、黃礁沙、葭芷灘等,低潮時露出水面,將江道分成南北兩槽。在三江口河段,深泓線貼近南岸,到三山經挑流,深槽轉向北岸,至心灘尾端海門港區附近,南北兩股水流合併後匯入牛頭頸深槽。

江堤

椒江河口堤塘,以牛頭頸(南岸)、老鼠嶼(北岸)為界,西稱江堤,東稱海塘。南北兩岸築有椒江江堤、前所江堤、章安江堤、黃礁江堤,總長31.03公里。

椒江江堤,位於椒江南岸,自牛頭頸至三山,長11.25公里。初建於清光緒年間,隨後江塗漸漲,堤線曾多次向外推移。現有江堤分市區段(牛頭頸至海巡大隊)和市郊段(海巡大隊至三山)。1989年兩段江堤受洪潮嚴重損毀,災後按20年一遇防潮標準修復,其中三山段江堤堤頂高程7.0米(吳淞高程系,下同),防浪牆高程8.1米;葭芷段江堤,堤頂高程7.3米,防浪牆頂高程8.2米,1992年7月建成。

前所江堤,位於椒江北岸,自老鼠嶼至章安鎮升船機,長6.2公里。江堤按區劃分為前所農村段、前所市區段、台州電廠段三段。1989年遭洪潮大災,損毀嚴重。災後,前所農村段江堤1.83公里,1989年9月發動民眾修復,至1992年1月建成20年一遇的標準堤1466米,迎水面用砌石護坡,堤頂高程7.5米,頂寬3.5米,防浪牆頂高程8.2米;市區段江堤長1.27公里,只作一般修復,堤頂高程最高處7.3米,最低處6米,仍然比較單薄;台州電廠段江堤3.10公里,1990年動工修復,至1991年8月全線建成標準江堤。

章安江堤,位於椒江北岸,自升船機至建設閘,長7.5公里。該堤初建於1954年,系斜坡式土堤,堤頂高程僅5.2米。1959~1966年陸續進行加高加固。1985年受第6號颱風襲擊,損毀嚴重。修復後堤頂高程達6.5~7.5米,頂寬2~3米。

黃礁江堤,位於椒江北岸,自建設閘至道頭勁,長6.08公里。舊江堤十分低矮,常遭損壞衝決,1965年全線培土加固後,堤頂高程達6.5米左右。1985年6號颱風損毀道頭勁段江堤490米,柏家舍段江堤716米。1986~1988年,對道頭勁、柏家舍、下洋村段江堤2.21公里進行砌石護坡,堤頂高程增至7米,防浪牆頂高程8米。1989年23號颱風襲擊,江堤沖開缺口4處,長125米,防浪牆全部受毀。1990年11月,全線江堤復土加固,土堤培高至7.5米。頂寬2~3米,並進行砌石護坡,拋石護腳,築丁字壩等加固措施。

海塘

椒江河口南北兩側海塘,隨著海塗淤漲,塘線不斷外移。新塘一經築成,舊塘即隨之湮廢。

南側海塘

椒江河口南側,從明弘治至建國後80年代的500年間,岸線外伸9000餘米,先後築有海塘15條。

丁進塘,為明弘治年間(1488~1505)年築。塘北起赤山,經沙崗(即古沙堤),沿黃岩橫街山,至溫嶺縣新河寺前山,長60里。

洪府塘,又稱“洪輔塘”,明正德年間(1506~1521)築。塘北起椒江乃崦,經黃岩下樑,南至金清港岸,長50里。

四府塘,明正德年間築。塘北起椒江赤山,經南野份,卷洞橋、陡門閘,南達金清港岸,長50里。

張塘,清康熙十六年(1677)築。北起椒江南野份,經牛軛橋、下陳街、南坦,南至金清戴家,長40里。

以上塘統稱老塘。在老塘以外,自康熙十六年後又先後依次築有頭塘、二塘、三塘……等。

頭塘,北起椒江赤山,經沙殿市、炮台宮、匯龍橋,南至金清港岸,長40餘里。

二塘,北起椒江赤山,經沙北鄉、石柱殿、分水閘,南至下塘港,長40餘里。

三塘,北起老岩頭閘,經沙北鄉、萬福橋,南至下塘港,長40餘里。

正淦倉塘,北起石柱殿,穿過長浦河,南至正淦倉三甲(今黃岩林家橋附近),長8里許。

關塘,清光緒二十一年(1895)築。北起岩頭,經沙北,至鮑浦魚池折向東南行,達金清南直塘,長43里。

湯塘,民國14年(1925)築。北起椒江天打殿,東南行經沙北、鮑浦,至黃岩十八股坦接南直塘,長40里。

七塘 ,1951年8月築成,北起椒江岩頭村,南至黃岩金清張家坦,長22.3公里。

八塘 ,1959年建成,北起椒江岩頭閘,南至黃岩金清張家坦,長21.63公里。

九塘 ,這是椒江河口第一條標準塘。北起椒江岩頭閘,南至黃岩金清白沙堤,長22.77公里,分屬椒江、黃岩兩市。工程於1966年11月開工,1969年底完工。該塘開始按10年一遇防潮標準設計,每遇颱風大潮,屢遭損壞。1975年10月,列入省標準塘建設計畫,按20年一遇防潮標準設計,塘頂高程7.5~8米,頂寬3~4米,加擋浪牆1米,外坡砌石護面,拋石護腳。工程自列入計畫後開始分段分期施工,至90年代初先後完成。

山東十塘,北起岩頭閘,南至三甲區,長3.2公里,按10年一遇防潮標準建造,1985年3月動工,1989年9月基本完工,旋遭洪潮毀壞,1989年10月動工重建,按20年一遇防潮標準建造,1992年5月竣工。重建後的塘身結構為:軟斜坡式和複式混合斷面土石壩,主塘高程8.3米,頂寬4米;防浪牆高程9米,頂寬0.8米。

外沙海塘,自牛頭頸至岩頭閘,長3.1公里。始建於1961年,為直立式海塘,基塘身單薄,塘頂高程僅6.8米,建後數年即多處傾斜倒塌,1967年2月曾進行修復加固。1981年椒江建市後,該塘保護範圍闢為經濟開發區。自1983年起,對塘身進行修復加固改建,至1992年分期完成。修復後的海塘塘頂高程8~8.5米,頂寬1~3米。

北側海塘

椒江河口北側海塗淤積速率較南側為小,海岸線外伸亦較少。主要海塘有:

沿海海塘 西起前所老鼠嶼,東至臨海市川南鄉松浦口,長6.1公里。原有舊塘為清代所築。建國後,1963年築新塘,部分地段塘線外移。海塘築成後,因塘身單薄,屢遭颱風大潮損壞。1990年按標準塘要求進行建設,1992年完成。塘頂高程8米,頂寬3米,防浪牆高程9.1米,達到20年一遇防潮標準。

北洋塘 位於臨海市濱海鄉,舊塘為清代所築。建國後,1970年築新塘,塘線約向外推移2公里,塘長9.5公里,後經多次修復加固,現塘頂高程8米,防浪牆頂高程8.5米。

台州電廠五號塘 位於臨海市川南鄉與市場鄉之間,始建於1986年,1989年完工。塘長5公里,按20年一遇防潮標準設計,50年一遇標準校核。塘頂高程7.5米,頂寬3.5米,防浪牆高1米,外坡1∶3,內坡1∶2.5,內外坡均用砌石保護。

海塗圍墾

椒江河口兩岸海塗圍墾,是隨海塗不斷淤漲,海塘不斷外移而進行的(海塘變遷情況如上所述)。建國後,從50年代開始,至80年代末,臨海市已圍墾海塗4.9萬多畝,椒江市已圍墾海塗2.9萬多畝。

港口航道

台州港大麥嶼港區

台州港大麥嶼港區椒江主河道內台州市是海洋資源大市,岸線總長1544公里,

其中大陸海岸線630.87公里,占全省的28%,有大小港口15處,其中“三灣三港”最為突出,即台州灣的海門港區、樂清灣的大麥嶼港區、三門灣的健跳港區,且有980公里內河航道網,可江海通達。2001年交通部以(2001)58號檔案批准台州市港口統一更名為台州港,實現“一城一港”、港城同名的發展格局。2007年2月省政府批覆《台州港總體規劃》,確定台州港為一港六區,自北而南布置健跳、臨海(頭門)、黃岩、海門、溫嶺、大麥嶼六個港區。台州港口已建、規劃建港岸線96.23公里,具備開發港口有利條件的深水岸線為30.75公里,占港口岸線的32%。截至2009年底,台州港共有生產性泊位170個,碼頭泊位長度為9895米,其中萬噸級以上的深水泊位4個,最大靠泊能力74000噸。全港完成貨物吞吐量4293萬噸,比去年同期增長10.1%,其中完成外貿吞吐量728萬噸,同比增長63.5%;完成貨櫃吞吐量9.1萬標箱,同比增長42.47%。台州港已成為區域性重要港口,一類開放口岸、長三角港口群中距台灣最近的港口,為大陸對台灣直航的63個港口之一。

開發利用

椒江流域江多年平均水資源量59.1億立方米,水能理論蘊藏量47萬千瓦,可開發的裝機容量23.55萬千瓦,年發電量7.83億千瓦時。

蓄水工程

根據椒江自然條件、水能資源和台州市社會經濟特點,新中國成立後,在椒江流域內興建了以蓄水工程為主體,提、引水工程和地下水井相結合的一大批水利工程。至2006年底,已建成庫容大於1000萬立方米的大中型水庫10座,總庫容14.85億立方米,其中大型水庫4座,中型水庫6座。

| 水庫名稱 | 類型 | 所在河流 | 集雨面積 (平方公里) | 總庫容 (萬立方米) | 主要功能 |

| 長潭水庫 | 大型 | 永寧江 | 441.3 | 73200 | 灌溉為主、防洪、發電、供水 |

| 牛頭山水庫 | 大型 | 逆溪 | 254 | 30250 | 防洪、灌溉為主,發電、供水、 |

| 里石門水庫 | 大型 | 始豐溪 | 296 | 19900 | 防洪、灌溉為主、結合發電 |

| 下岸水庫 | 大型 | 永安溪 | 259 | 13500 | 防洪、灌溉為主,結合發電 |

| 里林水庫 | 中型 | 永安溪 | 92.3 | 1245 | 灌溉為主,結合發電、滯洪 |

| 桐柏水庫 | 中型 | 始豐溪 | 60.9 | 1372 | 抽水蓄能發電調峰 |

| 龍溪水庫 | 中型 | 始豐溪 | 76 | 2558 | 以發電為主 |

| 溪口水庫 | 中型 | 龍溪 | 35.6 | 2840 | 供水為主,結合防洪、灌溉 |

| 佛嶺水庫 | 中型 | 西江 | 18.26 | 1727.7 | 防洪為主,灌溉、發電、養魚 |

| 秀嶺水庫 | 中型 | 秀嶺溪 | 13.9 | 1917 | 防洪為主,結合灌溉、養魚 |

灌溉工程

長潭水庫

長潭水庫長潭灌區,龍頭為長潭水庫,總庫容6.91億立方米;灌區內還有中型水庫4座,小型水庫和山塘151座,有總乾渠15公里,乾渠180.3公里,支渠(河網)4202.9公里和眾多的控制水閘、隧洞、渡槽倒虹吸、抽水機站等組成灌溉網路。長潭灌區受益範圍有椒江、路橋、黃岩、溫嶺、臨海五個市(區)所轄59個鄉鎮,人口200餘萬;灌區設計灌溉面積105萬畝,實際灌溉面積104.27萬畝,旱澇保收面積60.1萬畝,其中提水灌溉面積103.27萬畝,主要種植水稻,灌溉保證率為90%;相應淨灌溉定額為570立方米/畝,渠系水利用係數為0.9,受益人口188.5萬人,其中勞動力97萬人。

牛頭山灌區,龍頭為牛頭山水庫,總庫容3.025億立方米;灌區內還有中型水庫2座,小型水庫6座,總蓄水量4394.3萬立方米,並設有灌溉總乾渠2條81.72公里,灌溉乾渠256條148.6公里,灌溉支渠1062條1128.8公里。牛頭山水庫灌區受益範圍為臨海城區、大田平原、椒北平原、桃渚平原;灌區設計灌溉面積35.9萬畝,實際灌溉面積27.0萬畝,其中旱澇保收面積17.08萬畝。灌區多年平均降水量1573毫米,易澇面積1.95萬畝,排澇面積13.06萬畝,排澇標準僅5年一遇。

里石門灌區,龍頭為里石門水庫,總庫容1.99億立方米;灌區內還有中型水庫1座,小型水庫26座,山塘61座,總蓄水量3005萬立方米,並設有灌溉總乾渠1條72.263公里,灌溉乾渠2條14.9公里,灌溉支渠188條328公里。里石門灌區受益範圍包括天台縣街頭新中、平橋、屯橋、岳橋、白岳、麗澤、城關、山河、坦頭、洪疇、三岑等12個鄉鎮541個村,受益人口27.6萬人,其中勞動力14.9萬人;灌區設計灌溉面積18.54萬畝,有效灌溉面積12萬畝,旱澇保收面積8.08萬畝。

水力發電

天台縣桐柏溪梯級電站。桐柏溪系椒江水系始豐溪的支流,分兩級開發,利用水頭318米,總裝機8400千瓦;調節水庫1座,即桐柏水庫,總庫容1473萬立方米,正常庫容1072萬立方米。水庫計畫跨流域引水85.7平方公里,至1990年已引入56.3平方公里。兩級電站概況:一級桐柏電站,是浙江跨流域引水工程規模最大的高水頭電站,設計水頭300米,最高水頭310米,裝機2台共8000千瓦。二級電站,設計水頭18米,裝機2台共400千瓦。

流域概況

流域內地勢由西向東傾斜,南面以雁盪山為屏,有括蒼山、大雷山和天台山等主要山峰,其中括蒼山主峰米篩浪高達1382.4米,是浙東最高峰。椒江水系由西向東流經市區入台州灣。沿海區有椒北平原等三大平原為台州主要產糧區。

源頭至上遊仙居縣內,永安溪自西向東穿流而過,境內全長116公里。兩岸支流平行排列,自南、北向主流匯集。全縣地形從外向內傾斜,略向東傾。各支脈斜交、層疊,構成多級梯狀平台。平台上緩丘起伏,圍限成大小不等、錯落相間的谷地和盆地,適宜農耕。其中下各、城關、田市、橫溪等4個河谷平原面積較大。其河谷底部大多在海拔100米以下,地面略有起伏,是本縣水稻和經濟作物的重要地區。丘陵山地多由火山岩和碎屑岩組成,全為中生代和新生代產物。受構造運動的影響,斷裂和節理較為發育,相變強烈,岩性複雜。在漫長的地殼演變中,形成多變的山嶽景觀。奇峰幽洞,比比皆是。著名的仙居八景:“南峰釣艇”、“東嶺曉鍾”、“石龍霖雨”、“水簾瀑布”、“景星望月”、“錦鳳沖霄”、“麻姑積雪”、“蒼嶺丹楓”,各領風姿,令人神往,騷人墨客,游跡遍至。清翰林院編修潘耒記道:“天台深幽,雁盪奇崛,仙居兼而有之。”

氣候屬亞熱帶季風區,溫暖濕潤,四季分明。年平均氣溫為17.2C°,1月份平均氣溫為5.6C°,7月份平均氣溫為28.5C°。由於地形複雜,位置不同,各地氣溫略有差異。全年無霜期240天左右。雨量充沛,歷年平均降水量為1376.8毫米,呈雙峰型分布,前峰為梅雨,後峰為秋雨。6月是全年降水最多的月份,達233毫米;11月是全年降水最少的月份,只有75.9毫米。降水的空間分布也不均勻,南部多於北部,東部多於西部。溫暖濕潤的氣候,不僅有利於雙季稻和玉米等糧食作物的種植,也有利於發展茶、桑、油茶、柑桔等經濟作物。但盛夏伏旱,梅雨季與颱風季的暴雨以及冷空氣帶來的低溫霜凍,對農業有嚴重影響。

仙居歷史悠久。4000多年前,在永安溪中下游兩岸的河谷平原上,就已聚居著仙居人的祖先——甌越族人。

戰國時,仙居為越國領土。秦統一全國後,屬閩中郡鄞縣回浦鄉。東漢時,仙居已是國內高僧名道涉足之地,興平元年(194)建造的“石頭禪院”,遺址尚存。東晉穆帝永和三年(347),仙居立縣,名樂安。隋、唐間幾經廢置,至吳越寶正五年(930),改名永安。宋時,仙居是國內著名的宗教聖地之一。宋真宗以其“洞天名山禁止周衛,而多神仙之宅”,詔改今名。

上游天台縣境內,天台山脈由縣西向東北蜿蜒,西南綿亘大雷山脈,形成四面環山中部較為平坦的丘陵盆地。東部最高的蒼山頂海拔1113米,北部華頂山海拔1110米。始豐溪兩岸河谷平原海拔50-120米。天台盆地呈三角形,低山和丘陵占全縣總面積81%,河谷平原和台地占19%。溪流分屬椒江、曹娥江、白溪、清溪、珠游溪5個水系。始豐溪貫穿天台盆地,全長132.7公里(境內長68.5公里),流域面積1610平方公里(境內流域面積1111.54平方公里)。天台縣,以境內天台山得名,東連寧海、三門,西接磐安,南鄰仙居、臨海,北界新昌。地處北緯28°57′02″-29°20′39″、東經120°41′24″-121°15′46″之間。東西長54.7公里,南北寬33.5公里,總面積1420.70平方公里。

天台縣屬亞熱帶季風氣候,雨量適中,溫和宜人,年平均氣溫16.8℃,降雨量1320mm,適宜多種作物生長。縣地處台州、寧波、紹興、金華等四地區的交接地帶,國、省道和縣、鄉公路縱橫交錯,“上三線”(上虞至三門)高速公路貫穿全境,交通十分便利。天台縣屬於中亞熱帶季風氣候區,具有四季分明、降水豐富、熱量充足的氣候特徵。又因四周山體環繞,中間低平,小區域氣候特徵顯著,帶有一定的盆地氣候色彩。

漢晉之際,高道葛玄、名僧曇猷先後來天台山建築庵傳法。陳隋高僧智居天台22年,建12剎,開創佛教天台宗,成為影響海內外的一代創教大師,於是天台山就成為佛教天台宗的發祥地。唐朝,僧一行抵國清寺學算編寫《大衍曆》;詩僧寒山子隱居天台70餘年,晚年曾來蘇錫一帶,有《寒山集》傳世。(現在,歐美等國已掀起一股寒山研究熱。)最澄等90多位日本僧人來山求法,使天台山名聲遠播。此後,日本、高麗(朝鮮半島)僧人來山求法禮佛者不絕於途,國清寺被日韓等國奉為佛教天台宗的祖庭。宋朝,張百端開創道教紫陽仙派,後世尊為道教南宗始祖,桐柏山遂成為中國道教南宗的本山。赤城山玉京洞和靈墟、司馬悔山也分別載入道書成為天下第六洞天和第十四、六十福地。禪僧濟公降生於天台城關,他擅長詩文,戲佞濟貧,被民間尊為“活佛”。現在,濟公出生地石牆頭建有濟公亭,濟公少年讀書處赤城山建有“濟公佛院”。梵宮道院既為勝境增彩添色,又使天台山獲得了“佛宗道源”的美譽。天台山文化不愧為中華民族傳說文化的集中體現的一個縮影,是儒釋道“三教合一”的一個典範。“佛國仙山”還造就了無數神奇的傳說。千古流傳的漢朝劉晨、阮肇採藥遇仙故事就發生在這裡。

中游臨海市境內,以山地和丘陵為主,地勢自西向東傾斜。浙江省第三大水系——靈江,由西向東橫貫本市中間掠過。從仙居縣而下永安溪,從天台縣而下的始豐溪,在臨海西邊的版圖上,成“Y”形,在永豐鎮三江匯合,進入靈江。括蒼山、大雷山、桐峙山等3支山脈,逶延盤踞在境內西部、南部和北部。西部有大雷、赤峰、羊岩諸山環立,海拔在700~1200米之間。中部是斷陷盆地,東部為濱海平原,地勢平坦。境內峰巒層疊,山丘延綿,河流阡陌縱橫。屬亞熱帶季風性濕潤氣候,四季分明。年平均氣溫17℃,全年積溫5370℃,無霜期241天,平均蒸發量1231.4毫米,屬濕潤地區。1月平均氣溫5.8℃,7月平均氣溫28℃;年降水量1550毫米,5~6月為梅雨季節,7~9月以晴天為主,夏秋之交颱風活動較頻繁。

從夏朝開始,臨海境內就有人類活動和屬地演變情況。夏、商、周時,臨海屬甌地,春秋時屬越地;戰國時屬楚;秦統一六國後,屬閩中郡;西漢始元二年(公元前85年)置回浦縣,為東部都尉治,屬會稽郡,縣治於章安,屬會稽郡。公元222年,分章安北部置始平縣,分西部及永寧縣部分境域置臨海縣;公元257年,分會稽郡東部置臨海郡,郡治在章安;公元323年,臨海郡轄章安;公元589年,隋開皇九年廢郡,章安、始豐、寧海、樂安併入臨海縣,屬處州,十一年(591年)移縣治於大固山;公元1227年,設台州路總管府;公元1368年,台州路改為台州府,隸屬浙江省。自唐至清,臨海歷來為台州的州、郡、路、府治所。1949年5月,臨海解放,同年10月,成立台州專區,駐地在臨海。1994年台州撤地設市,臨海一直為台州地區行政公署駐地。1986年3月,國務院批准臨海撤縣設市。

下游黃巖區境內,東部屬於溫黃平原,為豐饒的魚米之鄉;西部為丘陵山地,主要山脈有括蒼山支脈和北雁盪山余脈,自西向東延伸,擁有豐富的森林資源和鉛、鋅及花崗岩等礦產資源。境內百條溪流縱橫,第一大川永寧江幹流全長77公里。大型水利工程長潭水庫設計總庫容為6.91億立方米,灌溉黃岩、椒江、路橋、臨海、溫嶺5市(區)百萬畝農田,解決三百多萬人民生活用水。城區永寧江、南官河、西江河、東官河“一江三河”穿城而過,方山、翠屏山、松岩山眾山環繞;西部山區是台州城市的後花園和生態屏障。境內大寺基森林公園總面積2.41萬畝,森林覆蓋率高達97.3%,長潭水庫總面積42平方公里、總庫容達7.32億立方米。著名風景區有劃岩山、黃岩大瀑布群、富山大裂谷、浙東十八潭、船山大峽谷、松岩山、黃岩石窟、九峰公園、永寧公園、院橋鑒洋湖國家濕地公園等。其中九峰山和松岩山旅遊風景區被載入《中國名勝詞典》,劃岩山被評為省級風景區。

黃岩故地在夏、商、周為東甌地,春秋戰國為東甌王國,秦代屬閩中郡,漢代屬回浦縣、章安縣、永寧縣,三國、兩晉至南朝屬臨海縣,唐代上元二年(657)始設永寧縣,唐武后天授元年(690)改名為黃巖縣,因中國道教名人王方平隱居之山頂有黃石而得名。1980年析東部以工業重鎮海門為主的海門區、海門鎮、大陳鎮和東山公社,成立海門特區(過二年撤海門特區設椒江市)。1982-1984年,劃歸椒江市。1989年11月,經國務院批准設立黃岩市(縣級市)。1994年12月,台州地區撤地易地設市,黃岩撤市設區(縣級),所轄東部沿海經濟發達的路橋、金清、新橋、橫街、蓬街、下樑、峰江、桐嶼、黃琅、螺洋共8鎮2鄉劃出設立路橋區,同為台州市的主體城區之一。自此,原黃巖縣全境一分為三(三區:黃岩、椒江、路橋)成為台州市市區,撤市分區後的黃岩,總人口56.73萬,面積988平方公里。

黃岩歷史悠久。自古有“小鄒魯”之美譽,史有“十八進士共一家”之盛,曾產生“南宋第一相”杜范、詩人戴復古、文史學家陶宗儀等一大批俊傑賢人。近代以來更是人才輩出,湧現了“兩彈一星”功勳陳芳允、中國植物生理學創始人之一羅宗洛等8位黃岩籍“兩院”院士,以及革命家、藝術家陳叔亮等。境內文物古蹟眾多,擁有五代沙埠青瓷窯址、北宋始建瑞隆感應塔、瑞岩淨土寺塔、五洞橋、孔廟等5處省級文保單位,以及委羽山中國道教“第二洞天”、佛教日本曹洞宗祖庭瑞岩寺、翠屏山朱熹講學堂遺址等名勝古蹟。博物館館藏文物達8000餘件,其中國家一級文物85件,擁有量居全省各縣市區前列。5部館藏古籍善本入選首批國家珍貴古籍名錄,黃岩翻簧竹雕入選國家級非物質文化遺產名錄。以盛產“黃岩蜜橘”、“東魁楊梅”馳名中外,早在1700年前的三國時代就開始種植柑橘,是世界寬皮柑橘和東魁楊梅的始祖地,獲得“中國蜜橘之鄉”和“中國東魁楊梅之鄉”的美譽。被譽為“中國茭白之鄉”、“中國紫蒔藥之鄉”。

入海口椒江區境內,東瀕大海,西接黃岩,北界臨海。海域面積600平方公里,椒江水域16.89平方公里,內河水域面積59.24平方公里。椒江區域屬浙東最大的溫黃平原北部。地貌主要類型為沿海海積平原,占土地總面積的65%。余為低山丘陵、灘涂和海島。屬中亞熱帶季風區,氣候受海洋水體調節,較同緯度內陸地區溫和濕潤。四季分明,降水豐沛,熱量充裕且雨熱同季,夏鮮酷暑而冬無祁寒。椒江將轄區分為椒北水系和椒南水系,有主幹河道82條,總長度359.24公里。除椒江系自然河流外,平原河流大多由人工開鑿而成,呈縱橫經緯格局,灌溉方便,一派江南魚米之鄉景象。

椒江就有古人類居住,在山麓帶從事原始漁獵生活。 先秦時期,統稱"越"地,屬閩中郡。 公元前85年,即西漢始元二年,在章安設立回浦縣,同時為東部都尉治所。屬會稽郡,隸揚州。轄境大致相當於此後的溫州、台州、處州三府。 東漢建武(25~56)年間,改回浦縣為章安縣。陽嘉元年(132)農民起義軍曾旌攻克章安,朝廷下令浙南各縣駐兵防守,為中國歷史上沿海地區始有地方駐防軍隊的最早記載。 章安歷史上作為浙東南沿海的重要政治、經濟和文化中心,港埠興旺,人文薈萃。佛教文化始傳入境內,中國佛教天台宗的創始人之一灌頂和尚,即為章安無礙寺出家的僧人。高宗趙構從舟山移駐章安,並遊覽楓山清修寺。此外,宋代的著名女詞家李清照、民族英雄文天祥等,都曾至椒江。 元至正八年(1348),黃岩方國珍起事,義軍出入椒江沿海,在中國東南率先揭起反抗元王朝的大旗。 明嘉靖(1522~1566)間,連年倭寇入侵,參將戚繼光率"戚家軍"數次馳援,駐守海門,終於蕩平劇寇。座落東山西麓的"戚繼光廟",是全國著名的抗倭紀念古建築遺存之一,也是椒江最具歷史人文教育意義的古蹟。 清代自康熙二十二年(1683)解除"海禁"以來,沿海經濟迅速恢復。時在葭沚設立"海關"機構,後遷海門,稱"台大關"。並加強海防建設,大力興修水利,築塘圍墾,開發沿海灘涂資源。又從18世紀中葉起,葭沚商埠漸興,一度形成閩貨的主要集散地。同時,台州列島得到進一步開發,大陳形成浙東沿海島嶼最興旺的漁業集鎮,居民最多時達萬餘人。清末,海門港正式闢為商埠,於光緒二十七年(1910)建立最早三安川碼頭,開通椒江至上海、寧波、溫州等客貨航線,並創辦各類實業。貨商畢集,市場興旺,成為台州最繁榮的港埠。至民國間,遂有"小上海"之稱。

污染情況

椒江是除甬江、苕溪、錢塘江外的第四條污染河流。據1989年的水質監測資料,污染河長占評價河長的5.14%,水質較好。但以年監測的極值評價,則污染河長占總長的40.9%。其主要污染河段為始豐溪的天台,靈江的臨海,椒江幹流的椒江市、永寧江的黃岩等河段。主要污染物質有揮發酚、溶解氧、化學耗氧量、氯離子等。

![椒江[中國獨流入東海河流(浙江台州入海)] 椒江[中國獨流入東海河流(浙江台州入海)]](/img/e/24c/nBnauM3X2MDOwMjN3cjNxMDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL3YzL4AzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)