基本介紹

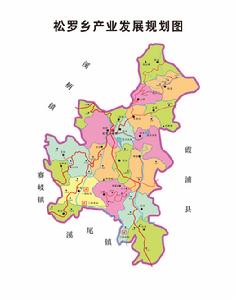

松羅鄉

松羅鄉 松羅鄉一角

松羅鄉一角沿革區劃

1958年設松羅公社,1984年改鄉。1990年面積77.4平方千米,人口15901人,其中農業人口15539人,轄19個村委會,89個自然村,鄉政府駐松羅村。1997年,面積77.4平方千米,人口1.7萬。

轄松羅村、洋西村、牛落洋村、上後洋村、姚澳村、外嶺頭村、滿洋村、柳溪村、小茶洋村、古厝村、王棣村、王家村、大坪里村、赤溪村、杜坑村、山界村、南溪村、金山村、後溪村19個村委會。

特色產業

開墾荒山

開墾荒山“母本園”育出“致富苗”

茶葉種植加工是松羅農民的主要經濟來源。然而多年來,全鄉8000畝茶園種植的都是福雲6號、福安大白茶等老品種綠茶,由於品種單一、茶價低廉,效益不高,許多農民放棄了茶園,紛紛外出打工。

2001年,在安溪打工近10年的王加村農民范祖芳帶回一些鐵觀音烏龍茶茶苗,分給親戚本家試種,2004年採下茶青製成烏龍茶,其味堪與安溪烏龍茶媲美。鄉政府得知這個情況,立即組織5名農民技術員赴安溪參觀學習,他們發現松羅的氣候條件適合大面積種植高優品種烏龍茶。2005年4月,在鄉政府的扶持下,種植戶沈鈴春與叔伯家人共同出資合股租了52.5畝茶園,建起了茶樹“母本園”,鄉政府幫助從省茶科所調回“三金(金觀音、金牡丹、金玫瑰)、三黃(黃觀音、黃牡丹、黃玫瑰)、三紫(紫觀音、紫牡丹、紫玫瑰)”等十幾個高優烏龍茶品種。有豐富種植制茶技術的范祖芳與沈鈴春一起合作,育出了135萬株烏龍茶茶苗。他們以每株比市場價低5角的超低價格賣給鄉里的茶農,讓每家每戶都種得起。鄉政府還拿出獎金鼓勵推廣種植烏龍茶,現在,全鄉烏龍茶麵積超過1500畝,2008年春1000畝茶園采青,每斤價格比綠茶高出十幾倍,產值達1500萬元。

茶農嘗到了甜頭,茶樹“母本園”茶苗供不應求,還吸引了安溪、浙江等外地茶農前來求購。同樣,果樹“母本園”育出的苗木也被當地果農一搶而空。果樹“母本園”里育有台灣青華梨、蟠桃、美國紅堤等名優品種果苗。去年,2萬株青華梨苗木被各村果農悉數種到山上。果農說:“青華梨苗市場上賣一株70多元,我們怎么種得起。‘母本園’每株才賣1元,鄉政府還有補貼,太合算了。”僅果苗供應為農民節約購苗成本150多萬元,還不包括差旅費、誤工費等等,關鍵是“母本園”育出的苗木種純成活率高、數量有保證,生產有門路農民高興。如今,全鄉果林達10000畝,效益非常好。

2008年初,鄉政府還引進了台灣蘆蒿、人參菜等5個高優蔬菜品種,建起了蔬菜“母本園”,發展反季節蔬菜3000多畝。“母本園”正成為松羅農業經濟發展強大的推動力,引發了農民空前高漲的種植熱。

烏龍茶種植

烏龍茶種植自家門前可“淘金”。客商來了,外出打工的也回來了,山區農民看到了“綠色希望”。“深山出好茶”,受高山雲霧的影響,松羅烏龍茶不帶暑氣,少了澀味,且茶片厚耐泡,得到各地茶商的青睞。

鄉黨委、政府看準時機招商,把台商陳老闆從外地引到了這裡:第一期投資40萬美元,在松羅大面積培育、種植、收購和製作綠茶及烏龍茶,2008年製作的第一批高品質春茶將遠銷歐盟。陳老闆對松羅情有獨鍾,他說,從1999年到松羅採購茶籽開始,他一直看好這個地方。陳老闆的到來,對當地茶葉生產起到了龍頭帶動作用。過去當地茶葉需要外運,有時茶青價格低廉到不能抵換採茶工錢,茶農種茶管茶的積極性受到影響。現在僅這家企業就需要10000畝茶園作為生產原料基地,良好的市場和高品質與高效益進一步激發了茶農改良品種、提高茶葉單產和品質的熱情。鄉政府也不失時機請來有關專家給茶農上課,一些青年被分批送到茶廠學習加工製作技術。王加村20多名常年在外打工的村民也回來到陳老闆的廠里打工,同時每天有100多名當地勞動力為這家企業進行茶園管理和採茶,收入最高的一天達到150元。學到制茶技術的部分茶農,還自籌資金辦起了加工廠。

松羅山區綠色經濟發揮著少有的魅力,如今衝著當地“萬頭禽畜基地”、“萬畝林業基地”、“百萬平方尺食用菌基地”,許多省內外投資商正紛至沓來。松羅鄉在新農村建設中孕育的“綠色希望”的夢想正逐步走向現實。

種養業發展

生態珍禽園

生態珍禽園1999年初,王加村農民范逢福,利用高山氣候溫和、空氣清新、水質良好、無污染等優勢,在尤沃村大膽創辦生態珍禽園,首次投資0.6萬元,從廣東、上海等地引進山雞苗600隻,經過半年多的飼養獲得成功,2008年3月份山雞產蛋3萬多個。范逢福運用科學溫室孵化技術,孵化雞苗2.3萬隻,以每隻6元的優惠價出售給本鄉洋西、松羅、嶺頭、尤沃、後洋等村的農民,除此之外,雞苗還遠銷賽岐、甘棠及鄰縣周寧、壽寧等地,產品十分熱銷。按市場銷售價每隻山雞50元計算,預計今年產值可達100萬元以上。范逢福還計畫投入資金擴大生產,新建規範化珍禽養殖產房,引進孔雀、黑鳳烏雞、貴妃雞、綠殼蛋雞、鷓鴣雞等各10對進行試養,成功後向各村推廣。

范逢福的生態珍禽園是松羅鄉圍繞“特”字搞調整的成功範例。松羅鄉位於福(安)霞(浦)交界的南嶺山區,面對農產品結構性矛盾日益突出、大宗農產品銷售不暢、農民收入徘徊不前的局面,鄉政府意識到只有調整種植結構才是路,然而種植結構調整隻是轉變農業增長方式的開始,調整應牢牢抓住市場這隻“無形的手”做文章,多上“高優”品種,集中精力搞特色農業。高山氣候資源是個寶,如何利用,大有文章可做。他們確定了根據高寒山區的氣候特點,大念“山經”,搞山地綜合開發的思路。

立足典型小氣候特徵,發展反季節種植和珍禽養殖。鄉里的反季節蔬菜已達2000畝,後洋村還建成了反季節蔬菜示範基地300多畝,年可種植三到四季,畝產值達 6000元以上,彌補了農業結構調整後糧食減收的損失。由於沒有污染,無公害,鄰縣的菜販都趕來收購,僅2008年上半年全村戶均收入就達1萬餘元。松羅鄉經濟建設和社會各項事業都得到了長足的發展,全鄉形成了反季節蔬菜、簍竹、茶葉、優特果園、太子參、山羊養殖、蛋鴨肉鴨養殖、淡水養殖、生態珍禽養殖等十大基地,加快了松羅鄉農業產業結構調整的進程。

特色村屯

松羅鄉

松羅鄉自古至今,柳溪村民風淳樸、有古遺風、文化底蘊深厚,舊稱福安縣二十七都柳溪境。福安縣與霞浦縣驛道必經處,為交通要道。柳溪屬一姓柳氏村落,很少異姓。

柳氏始祖育六公原隋煬帝殿待御史,痛恨煬帝荒淫無道,憤而棄官,尋找避難之所,於隋末唐初由浙江省溫州府平陽入閩定居柳溪(原名翥坑),至今已有1280多年歷史,其後人文尉起,至北宋時期堪稱鼎盛,有柳燮字太叔中進士,後官授雲南道御史,為官清廉、剛正不阿、聲名播赫,後死於任所,為一代廉史。帝念其剛直,有祖公權之風,授匾“正筆宗風”以彰其正,賜葬故里,現其墳尚存(福安縣誌、福寧府志與柳溪族譜尚有記載),柳燮公曾親書“五禁”“五戒”以誡後之子孫。

柳溪村現存有古祠堂一座三進。據族譜記載為明代明經進士維城公所創,村口有石拱橋二座,守於村水口。1958年被洪水所毀。民國已丑年黃壽祺教授有詩讚雲“南天門外落雙虹”之句,現詩碑存而橋已杳。

民國23年間(即1934年)葉飛、曾志、任鐵峰等一批革命領導人曾久駐柳溪,並帶領一批進步青年投身於革命事業,成立福安縣蘇維埃政府崗面區與農民救濟會,組織紅色政權,攻打霞浦城關,在柳溪召開甘棠鎮誓師大會,柳溪村進步青年先後為革命事業捐軀者多達五十多位。解放後均被評為革命烈士,本村被評為老區基點、行政村。

1960年村自創林場一所,為福安市村級集體第二大林場。改革開放後民眾自行種林、茶、果等多項經濟產業,現以茶為主要產業。多年來,茶葉在高農殘的影響下,收入減少。為此,村級劃出470畝茶園,帶領民眾改造無公害綠色食品基地。同時引進生薑種植業,擴大種植面積,自辦加工廠,提取薑汁為藥用原料等。