簡介

曾國的故城遺址在今湖北省隨州市曾都區, “曾”名稱起源的歷史較為久遠。關於“曾”的記載,最早見於殷墟出土的殷商甲骨卜辭《掇續》六二的“左比曾”的銘文,另有“安州六器”中的銘文載:“王令中先省南國,串(貫)行, 在 (曾)”。

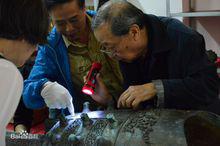

國際歐亞科學院院士、清華大學李學勤主任仔細解讀曾侯輿編鐘

國際歐亞科學院院士、清華大學李學勤主任仔細解讀曾侯輿編鐘曾都區域內,夏商封建厲國,西周時期有厲、隨、唐三國,均建都於此。春秋桓公6年(公元前706年)所載“漢東之國隨為大”,說明曾(隨)國成為統漢東諸國抗楚之盟主。後楚於公元前569年滅厲(賴),公元前505年滅唐,戰國末滅隨,並厲、唐入隨,以“隨”建縣,秦漢因之。晉太康9年(公元288年)置隨國,南北朝宋泰始5年(公元469年)升縣為郡,西魏大統元年(公元535年)升郡為州。北周大象二年(公元580年),楊堅進爵為王,封地於隨,領二十郡。嗣後各朝為州,民國廢州為縣,是湖北省第三行政督察區駐地。

近百年來,隨州市的曾都區、漢水西岸的宜城、鍾祥、武勝關的豫南,先後多次出土有“曾”銘文的青銅器,如“曾侯仲子父鼎”、“曾子仲鼎”、“曾侯白戈”、“曾姬無血 ”、 “曾都尹法之行 ”、“曾孫法之鼎”等。 1978年春夏,曾都區城西擂鼓墩曾侯乙墓出土了大型系列編鐘,震動了全國史學界和考古學界,專家們通過對這些出土的青銅器上的銘文以及史料進行研究和考證,得出了“曾隨合一”的結論,即在2400年前,以曾都區為中心的漢東地帶的“隨”國即“曾”國,隨州城為曾都。

曾都區歷史悠久,因華夏始祖炎帝神農誕生於此,而被稱為我國農耕文化發祥地;因舉世聞名的曾侯乙古墓大型編鐘的出土改寫了世界音樂史,而被譽為東方古樂之鄉。從1961年起,境內出土的舊石器時代砍伐石器工具是“長江流域首次發現”,新石器時代的三里崗鎮冷皮埡遺址是江漢地區新石器文化的典型代表,城東西花園遺址被定為“獨立的文化類型”。

考古證實,西周早期曾國政治中心就在今湖北隨州

隨州葉家山墓群的考古發掘證實,西周早期曾國政治中心就在今湖北隨州。從銅器出土範圍看,西周早期曾國並不大,似應僅局限於隨州的漂水流域,但隨著鄂被周的消滅,曾國迅速地擴展至漢北及河南新野一帶,成為替代鄂國的名符其實的漢東第一大國。

部分曾國墓葬群分布圖

部分曾國墓葬群分布圖從2011年2月份開始,湖北省文物局組織考古人員對位於隨州市經濟開發區淅河鎮蔣寨村八組的葉家山墓地進行發掘,面積3700平方米,共發現墓葬65座和1座馬坑,除2座大墓未掘外,其餘墓葬都已發掘完畢,出土陶、銅、瓷、漆木、玉石等各類文物739件套,青銅器多達325件。黃鳳春說,葉家山墓群比已知的曾侯乙墓要早500餘年,說明此處墓地應是與早期曾國、曾侯相關的一處家族墓地。在發掘的這批墓葬中,5座墓葬出土的銅器都發現有“曾”“侯”“曾侯”和“曾侯諫”的銘文。根據墓葬規格和出土銘文初步判定,這五座墓葬可能為曾侯諫墓、曾侯諫夫人愧氏墓、曾侯諫之子白生或其夫人墓。

考古人員在葉家山墓地周圍又新發現了9處商周時期的大型聚落遺址。其中,以已知的廟台子遺址為中心的聚落群最大,面積達30萬平方米,有城牆、壕溝和大型建築基址的遺蹟,應當是西周早期的一個重要古城。葉家山墓地與廟台子遺址相距不足1公里,初步判定,葉家山墓地的主人當與廟台子遺址有關,廟台子遺址可能是西周早期曾國都城之所在。這一發現也證實,“繒”與曾無關,曾國的政治中心應在現湖北隨州。

自曾侯乙墓發現後,長期以來,有關曾國問題的討論不絕於學界。有關曾國的來源和始封問題未成定論,大多學者認為曾國是在西周晚期周滅鄂後而立國。葉家山墓地西周早期所見銅器銘文表明,西周早期不僅有曾國,並已稱侯,曾、鄂應是同時並存於隨州的兩個古國。

曾國之謎

關於曾國其名,在春秋、戰國的文獻里,均只有鄫國(繒國)記載。但是從宋代開始,卻有曾國出土的青銅器見於著錄。近10多年來,在南陽盆地南部和湖北棗陽、隨州一帶的隨棗地區,相繼出土了不少曾國的青銅器。特別是1978年隨縣擂鼓墩曾侯乙墓的出土,說明春秋戰國時代存在一曾國。

在考古發掘的卜辭和青銅銘文之上,屢屢可見存在以“曾”為名的諸侯國。而近代戰國曾侯乙墓的發現引起考古眾多爭議,戰國之曾與春秋之曾的關係,曾隨二國的關係,漢東曾國與中原曾國的關係等,被稱為“曾國之謎”。國際歐亞科學院院士、清華大學出土文獻研究與保護中心主任李學勤、石泉等主張隨國和曾國乃是一國二名。 楊寬、錢林書則認為曾國與隨國同時並存。

以“曾”為名的國家,不見於傳世文獻之中,但屢見於考古發掘的卜辭和青銅銘文之上,並可以證明,在漢水以東存在以“曾”為名的諸侯國。

據考古學家李學勤著作《新出青銅器研究》(第14和15頁)考證:公元1118(北宋重和元年)年,在今湖北安陸地方發現了安州六器。安州六器的銘文表現出周初武丁伐虎方的路線圖,經過的地名依次為唐(今湖北隨州西北)、厲(今湖北隨州北)、曾(安州六器上“曾”字銘文為現今所用“曾”字的上半部分,即“曾”去掉底下的“日”字)、夔(今湖北秭歸)、虎方;另外在殷墟“賓組卜辭征伐虎方”中所涉及的地名與安州六器中的銘文吻合,可以證明當時在漢水以東存在一個曾國。此曾國姓氏為何,今不可考,有人認為是姜姓炎裔,有人認為是姬姓。

1978年在湖北隨縣(今湖北隨州市曾都區)發現曾侯乙墓,表明在戰國初年在漢水以東地區,存在以“曾”為名的諸侯國(青銅銘文上的“曾”字與現使用的“曾”字類似);1979年,隨州城郊季氏梁一座春秋墓中出土兩件青銅戈,其中一件銘文為:“周王孫季怡孔臧元武元用戈”;另一件銘文為:“穆侯之子西宮之孫,曾大攻(工)尹季怡之用。”後又多有證據表明此曾國為姬姓曾國。

國際歐亞科學院院士、清華大學李學勤主任仔細解讀曾侯輿編鐘銘文

國際歐亞科學院院士、清華大學李學勤主任仔細解讀曾侯輿編鐘銘文不過,隨著2014年10月對湖北隨州文峰塔墓地出土的編鐘180字銘文的解讀,可以明確曾、隨是同一個國家,破解了困擾史學界36年的‘曾隨之謎’。曾侯編鐘2013年出土於湖北隨州文峰塔墓地,上面有180多個銘文,記載了戰國時期吳王伐楚,楚昭王逃到“曾”國的歷史。這段歷史在《左傳》中有詳細記載,不同的是《左傳》中保護楚昭王的國家是“隨”,曾侯編鐘用的是“曾”,“這就證實了,‘曾’‘隨’確實是一個國家。”繒國與曾國並無關係。

葉家山出土的西周曾國編鐘,比曾侯乙墓編鐘早500多年

葉家山出土的西周曾國編鐘,比曾侯乙墓編鐘早500多年根據青銅器銘文,曾國始君是周朝功臣南宮适 的子孫。在歷史書籍中一般稱隨國,青銅器銘文中是曾國。不過,2012年出土的一件青銅器中發掘了一件帶隨字的青銅器,也說明隨是古代就有的說法。從中可以推測,曾是封侯的名稱,隨是地名。

根據隨州葉家山西周墓地考古發現,公元前497年,曾侯璵回憶道,曾侯璵的先祖受到周王的重用和提拔,負責起承擔周文王、周武王的重任,參與了消滅殷商之戰平定天下,最後周王分封南公到南方,一個叫汭的地方建設城址。

國君列表

•曾伯文,見曾伯文簋。名文,西周晚期人。

•曾伯宮父穆,見曾伯宮父穆鬲。名穆,字宮父,西周晚期人。

•曾伯陭,見曾伯陭壺。名陭,春秋早期人。

•曾伯從寵,見曾伯從寵鼎。名從寵,春秋早期人。

•曾伯黍,見曾伯黍簠。名黍(雨上黍下),春秋早期人。

•曾侯馬白,見曾侯戈。名馬白(馬是左尹右馬),春秋早期人。

•曾穆侯,諡號穆,見周王孫季怡戈,春秋早期人。

•曾侯,見曾侯簠,約與楚成王同時。

•曾侯與,見曾侯與三戈戟。名與(辵部的與),春秋晚期人。

•曾侯鉞,見曾侯鉞簋。名鉞(邑部的鉞),春秋晚期至戰國早期人。

•曾侯乙,見曾侯乙鼎、《曾侯乙簋》等等。名乙,戰國早期人。

•曾侯夨,見曾侯夨簋。名夨(上日下夨),戰國早期人。

•曾侯諫,名諫,見曾侯諫鼎

曾侯世系

曾侯世系外交

曾楚關係

認為春秋時期楚隨對立,楚武王三次伐隨,第三次竟死於軍中。而從曾侯乙墓的發現看,年事已高的大國之君楚惠王竟為小國之侯曾侯乙送了一份厚禮,曾侯編鐘2013年出土於湖北隨州文峰塔墓地,上面有180多個銘文,記載了前506年時,吳王伐楚,攻破占領楚都城郢後,楚昭王逃到“曾”國,吳軍追來,被曾國保護的歷史 。曾國即是隨國 ,前672年,楚堵敖想殺害弟弟熊惲,熊惲於是逃到隨國;熊惲在得到隨國人的支持後,便聯合隨國人襲擊、殺死楚堵敖,奪得國君之位,成為楚成王。這也說明了為何曾楚關係的友好,因為曾國曾多次幫助楚國國君,對楚國兩代國君有救命庇護,並助其復位之恩。

後裔

按《古今圖書集成·氏族典》、《定海郡侯隋氏通譜》記載,棲霞隋氏起源於隨國。《通譜》中還收錄了分支族譜中記載的本族人明代平涼知府隋不矜掘井得印的故事,他意外得到了其先祖東漢五原太守隨昱的印,而印上的文字也有幸流傳下來:“源本漆沮,流分漢東,五原太守隨昱之印”。 其中,“漆沮”,按1982年《中國歷史地圖集》記錄,先秦時代漆沮水在今陝西省,也就是考古上的周原地帶,附近有周太王的聚邑、岐山等周部落早期活動地點,“源本漆沮”意思就是說源頭髮源於周族繁衍生息的漆沮水。 “流分漢東”的意義就更明顯了,支流在漢水以東,當然就是指曾國(隨國),總體意思就是指棲霞隋氏發源於周王室,分支為曾國(隨國),這與考古發現的信息驗證不謀而合。

戰國中期,曾國被楚國吞併,因曾國在史書和當時實際生活中多被稱為“隨國”,隨作為地名取代了曾作為地名的作用。曾國宗室後裔於是以隨為氏,大約在唐代以後(《新唐書·藝文志》卷五十七首次出現隋氏名——太學助教隋德素 ),隨氏又改為隋氏,這就是棲霞隋氏的由來,也是如今中國絕大部分漢姓隋氏的由來。

![曾國[周代的姬姓諸侯國] 曾國[周代的姬姓諸侯國]](/img/8/882/nBnauM3XwgTNwUTM5ETMyIDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzLxEzL0YzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)