簡介

新布尼亞病毒

新布尼亞病毒新布尼亞病毒是一種新的病毒,2010年3月由中國科學家首次發現並正式命名,全稱為“發熱伴血小板減少綜合徵布尼亞病毒(SFTSV)”,簡稱“新布尼亞病毒”。

新布尼亞病毒的發現,是繼SARS冠狀病毒發現以來全球在病原學研究領域中的又一個重大突破,得到了國際科學界的重視和認同,表明中國病原學及新發傳染病的研究達到一個更高水平。

發現過程

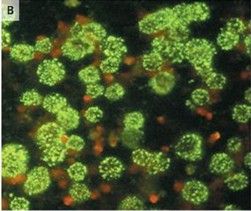

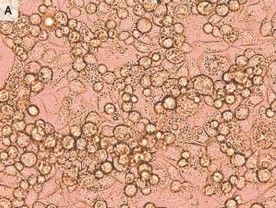

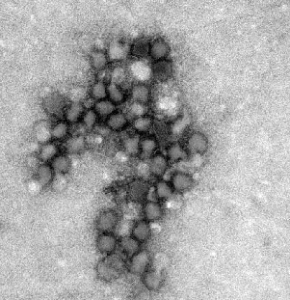

新布尼亞病毒的顯微照片

新布尼亞病毒的顯微照片從2007年開始,河南省、安徽、山東等地相繼出現疑似無形體病病例,患者出現發熱,體內血小板減少、出血症狀,少數患者因多器官衰竭死亡的情況。針對這一可能的新發傳染病,在衛生部的組織下,中國疾病預防控制中心開展了探索研究工作,懷疑是被蜱蟲叮咬所致。

2009年,中國疾病預防控制中心通過國家“海外高層次人才引進計畫”(“千人計畫”)引進的旅美學者、德克薩斯大學於學傑教授的研究小組經過多方探索,首先從病人血液中分離出一種新的白蛉病毒屬病毒,屬布尼亞病毒科。

2010年3月份,中國疾控中心從241名SFTSV感染者中的171人身上發現了病毒抗體。通過這些樣本,千人學者於學傑和中國疾控中心病毒病所所長李德新夫妻等分離出布尼亞病毒的11個毒株,確認新病毒。中國疾控中心經過研究確定,這些病例的元兇是“新布尼亞病毒”。當年3月17日出版的國際權威醫學刊物《新英格蘭醫學雜誌》刊登了中國疾控中心的這一最新研究成果。這是國際上首次發現這一布尼亞科病毒。

2010年5月,中國疾控中心將該類病例定義為“發熱伴血小板減少綜合徵”,並開展了病例的主動發現、搜尋等監測工作。同時,中國疾控中心病毒病所檢測了600餘份患者或健康人的血清,用大量病例證明了新布尼亞病毒和發熱伴血小板減少綜合徵的因果關係。

流行病學

傳播途徑

蜱蟲

蜱蟲新布尼亞病毒主要由蜱蟲傳播,也可以通過蚊子、白蛉等媒介傳播。蜱蟲叮咬攜帶病原體的野生動物、家畜或老鼠後,再叮咬人時,病原體可隨之進入人體引起發病。

傳染力

目前(2013年)未發現人傳染人的病例。不過,患者的血液和分泌物具有傳染性,如果直接接觸到這兩者可能會導致傳染。

流行特點

該病主要發生在丘陵、山區,患者以從事農業生產的成年農民為主,流行期為4-10月,流行高峰為5-7月。

致病力

患者感染“新布尼亞病毒”之後,主要臨床表現為發熱、血小板減少、白細胞減少、肝腎功能損害,部分患者有出血表現。

新布尼亞病毒感染病例可以治療,病死率很低。

預防措施

1、儘量避免在蜱蟲主要棲息地如草地、樹林等環境中長時間坐臥。如果一定要進入此類地區,應當穿長袖衣服,紮緊褲腿或把褲腿塞進襪子或鞋子裡;穿淺色衣服可便於查找有無蜱蟲附著;針織衣物表面應當儘量光滑,這樣蜱蟲不易粘附;不要穿涼鞋。

2、對生活在丘陵、山地、森林等地區的居民來說,應當注意滅殺家居環境中的蜱蟲和飼養家畜身上附著的蜱蟲。

3、蜱蟲常附著在人體的頭皮、腰部、腋窩、腹股溝及腳踝下方等鬆軟的部位。萬一發現被蜱蟲叮咬,應該及時去醫院取出蜱蟲,不要自行取拿。醫生會在傷口周圍消毒、打麻醉,等蜱蟲麻醉後,再用鑷子輕鬆取出。因為蜱蟲的頭有倒鉤,市民自行取出容易將它的頭留在皮膚內。

3、被蜱蟲叮咬後,一旦出現發熱等疑似症狀或體徵,應及早到醫院就醫,並告知醫生相關情況。即使未發現被蜱蟲叮咬,從山區、草地歸來後也要隨時觀察身體狀況。

寧波現新布尼亞病毒感染病例

2012年5月份,兩位上山幹活的農民被蜱蟲叮咬後出現發熱症狀,後來確診感染“新布尼亞病毒”,這是寧波首次發現該病毒。

2013年5月15日,47歲的陳姓寧波市民被確診感染了“新布尼亞病毒”。