前言

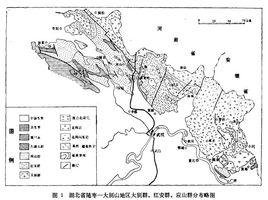

大別群、紅安群、應山群是湖北省大別山一河南省桐柏山南麓廣泛出露的前震旦紀地層(見下圖)。?長期以來,一些地質前輩、院校和各地質單位對上述地層及變質岩學進行了大量工作,積累了較豐富的地質資料。但是,由於地層時代確定缺乏依據,各群之間的接觸關係不清,致使地層劃分和對比較混亂,在對該區的大地構造問題的認識上也存在著較大的分歧。

自1970年以來,湖北區調隊在該區全面地開展了區域地質調查工作,對地層進行了重新劃分和厘定,並相繼發現紅安群和大別群,應山群與打鼓石群以及應山群與陡山沱組之間的不整合,近年來微古化石和同位素地質年代學方面也取得了一些有意義的成果。無疑,這些資料對該區前震旦紀地層時代的確定和對比,對其構造運動的認識和大地構造單元的劃分都有著十分重要的意義。

地層特徵?

大別群、紅安群、應山群是代表該區前震旦紀時期三個不同發展階段的產物。無論是岩石組合、原岩建造、變質作用以及構造作用、岩漿作用都存在著明顯的差異,其基本面貌反映了隨棗一大別山地區前震旦紀時期地殼發展演化的多旋迥特徵。

應山群

廣布於大洪山一隨縣一應山一帶,系由火山岩及沉積岩組成的一套淺變質岩系。原北京地質學院統稱其為“應山群”(1961年),75年以來,湖北省第八地質大隊和本隊區調時證實原“應山群”上部實際包括震旦一志留系。這一發現,使應山群”原涵義必須修訂。我們在這裡暫時將震旦系陡山沱組以下的一套由火山岩沉積岩組成的淺變質岩系仍稱為應山群。

應山群主要由一套變質細碧一石英角斑岩和沉積岩岩層組成,其岩石組合是:下部為變石英角斑質、角斑質晶屑凝灰岩,變岩屑晶屑凝灰岩,變含礫晶屑凝灰岩,變凝灰岩夾絹雲片岩,局部夾磁鐵礦透鏡體;上部為變細碧份岩、變細碧質凝灰岩、變火山角礫岩及變火山碎屑沉積岩,局部夾變石英角斑岩、角斑岩。隨南上部碎屑岩顯著增加,主要為千枚岩,變凝灰質長石石英砂岩等。

劃分依據及時代歸屬

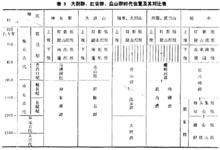

我們將隨棗一大別山地區的前震旦紀變質地層劃分為大別群、紅安群、應山群,是以岩石組合,原岩建造,變質作用,岩漿作用和構造運動為基礎的。微古植物和同位素年齡資料對地層時代的確定,提供了可靠的依據。現敘述如下:

變質作用和岩漿作用特徵

應山群變質程度較低,原岩組構大量保存。除此以外,綠泥石、絹雲母、陽起石、綠簾石及微晶鈉長石、雛晶黑雲母等低溫礦物及其相應的低溫礦物共生組合普遍存在,屬於綠片岩相低溫部分。但不少層位中出現黑硬綠泥石和鈉質閃石(可能為藍閃石類中的鎂鈉閃石),壓力影、壓力裾及片理髮育,基性岩漿活動強烈,相反無中酸性岩漿活動,上述特點表明應山群可能屬中一高壓過渡型變質相系。

地層接觸關係

應山群

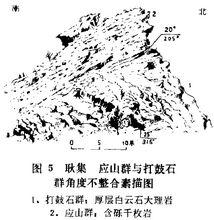

應山群應山群與打鼓石群呈角度不整合以棗陽耿集一帶表現最為明顯(圖5)。?界面之上為應山群的含礫千枚岩,厚。米至十幾米,礫石成分複雜,主要為大理岩、石英岩、片岩,具滾圓及次滾圓狀,礫徑約3厘米。界面之下為打鼓石群白雲石大理岩,富含疊層石:7'ielin;ella f oy,Chihsienella f oy, C,olonnella f oy,不整合面上下岩層產狀在走向,傾向及傾角上都有顯著的差別。這一發現對應山群下限的確定提供了直接的地質依據。

陡山沱組與應山群的接觸關係:震旦系陡山沱組與下伏應山群明顯呈平行不整各接觸。在棗陽縣耿集一帶,陡山沱組底部有一層厚約1米的錳礦層與應山群相接觸,界面上下岩層產狀大致平行,並在界面上卜出現形成環境截然不同的兩套地層:上覆為千枚岩夾矽質岩;下伏為變中基性火山岩。

同位素年齡依據

六十年代中期始,不少地質工作者採用同位素方法對本區變質岩系進行年齡測定工作,至今獲得近七十個年齡數據。但就測定方法而言,幾乎皆用鉀一氫法作礦物計時,表明本區變質岩系鉀一氫年齡集中於110-120百萬年之間。顯然,它們一般不能代表變質岩原岩形成的時間,應多是後期地質(熱力、動力)事件的記錄或反映部分氫丟失的中間年已獲得的一批錯石表面年齡分析,四組年齡值之間偏差較大,反映各樣品表面年齡普遍存在不一致性之特點。假若將所有樣品點投影於同一韋瑟里爾諧和圖中,然後按不同地層單位 (群)進行回歸統計,求出各自的不一致直線。結果,不一致直線均置於一致曲線之下,但下降的幅度有如下規律:大別群>紅安群>應山群。恰恰反映了各群母源組成以及它們所遭受的後期地質作用強度的差異性。

應山群

應山群 應山群

應山群應山群與鄂西耀嶺河群,馬槽園組、皖中張八嶺群都有相似之處,與上覆震旦系陡山沱組或周崗組呈平行不整合,且都有細碧一角斑岩建造的火山沉積變質岩系。可能屬同一時期相同構造環境的產物。應山群與下伏打鼓石群呈角度不整合,這為確定應山群的時代提供了可靠的地質依據。打鼓石群中產有疊層石:Tiedingella for,Chihsienella for,Colonnella for,與薊縣系相當,無疑應山群屬薊縣紀後的沉積。結合錯石U-Pb年齡值,其形成時間應相當青白口紀,與花山群也可對比。?

應山群

應山群?

存在問題

但是,應山群中下部變中一酸性晶屑岩屑凝灰岩中錯石表面年齡最大值可達1299百萬年。經鑑定認為:該岩石不含陸源碎屑物質,錯石為同源同時產物。這種與地質證據相矛盾的現象,其中一種可能,這就是應山群與紅安群有部分重疊,假若如此,應山群將可能再分,這有待今後的工作。在桐柏山南麓廣大地區,應山群與紅安群為斷層接觸,斷層帶常發育“礫岩”,其礫石圓度極高,成份複雜。

至於應山群是否包括震旦系下統與蓮沱組及南沱組同期的沉積、尚值得研究。從鄂中大洪山地區震旦系地層自南向北超復,依次缺失的現象以及大洪山地區蓮沱組中可見屬應山群的變基性火山岩、角斑岩,石英角斑岩、熔凝灰岩等的礫石來看,在隨棗一帶缺乏震旦系下統的可能性較大。當然在蓮沱組中有凝灰質砂岩的存在,因此也不能完全排除同期火山噴發所形成的相應地層,這都是有待今後研究。

應山群的解體

1975-1981年,由於在應山群中發現震旦系及下古生界等地層,在“白果樹白雲岩(打鼓石組)”中採集到豐富的疊層石及古孢,湖北省區調所遂將“應山群”解體,在寒武系之下的片岩系創名“隨縣群”,將“打鼓石組”改稱打鼓石群。

1982年,1/20萬隨縣幅區調報告中將應山群稱為隨縣群。

至此,“應山群”在岩石地層單位中化為歷史。

註:以上資料全部引自:

大別群、紅安群、應山群的時代問題討論--《地質通報》1983年01期,湖北省區調隊綜合分隊變質地層組。

《湖北省區域地質志》 湖北省地質礦產局 1982年 地質出版社