疾病簡介

惡性高熱(Malignant hyperthermia,簡稱:MH)為一種遺傳性肌病,以高代謝為特徵。病人接觸到某些麻醉藥物後觸發。發病可在麻醉後數小時。非去極化肌松藥可延遲發作。

定義

惡性高熱

惡性高熱“惡性高熱”是目前(2010年)所知的唯一可由常規麻醉用藥引起圍手術期死亡的遺傳性疾病。它是一種亞臨床肌肉病,即患者平時無異常表現,在全麻過程中接觸揮發性吸入麻醉藥(如氟烷、安氟醚、異氟醚等)和去極化肌松藥(琥珀醯膽鹼)後出現骨骼肌強直性收縮,產生大量能量,導致體溫持續快速增高,在沒有特異性治療藥物的情況下,一般的臨床降溫措施難以控制體溫的增高,最終可導致患者死亡。

病因與發病機制

目前(2010年)認為“惡性高熱”可能是一種常染色體顯性遺傳的遺傳性疾病。具有此種遺傳缺陷者在某些誘發因子的作用下,出現骨骼肌細胞肌漿網內Ca2+快速、持續地增多,進而引起骨骼肌強直性收縮。目前大多數學者均認為MH的發病機制是,吸入性麻醉劑和(或)去極化肌松劑誘發了肌質中大量的Ca2+流入肌漿網,骨骼肌強直收縮、處於高代謝狀態。致使:

1、大量產熱,體溫迅速升高;

2、組織缺氧,肌細胞大量破壞,出現代謝性酸中毒;

3、體內CO2濃度升高,出現呼吸性酸中毒;

4、上述變化又可引起心血管系統的改變,出現心律失常;

5、代謝毒性產物破壞了小血管內皮細胞,可發生DIC。實驗室檢查可發現有高血鉀、血清CK增高、肌紅蛋白尿等。如機體長時間處於上述狀態之中,則可因多系統器官功能衰竭而死亡。

易患人群

惡性高熱

惡性高熱惡性高熱以先天性疾病如特發性脊柱側彎、斜視、上瞼下垂、臍疝、腹股溝疝等多見,在其它外科疾病中也有散在報導;

據國外報導,成人發病率為1/50,000,小兒為1/15,000;男性發病多於女性;

據國內文獻報導,我國惡性高熱共有36例,死亡率:71.4%。高於國外報導的死亡率(5-10%)。

臨床表現

惡性高熱

惡性高熱(1)突然發生的高碳酸血症;

(2)體溫急劇升高,可達45℃~46℃;

(3)骨骼肌僵直;

臨床診斷

(1) 根據典型的臨床表現

(2) 結合相關的化驗檢查(主要是磷酸肌酸激酶和肌紅蛋白)

(3) 排除下列可能導致高代謝狀態的原因:甲狀腺功能亢進、嗜鉻細胞瘤、感染、輸血反應和某些非特異性誘發藥物反應如神經安定綜合症等:

結合以上三方面,可臨床診斷“惡性高熱”(詳見表1、表2),值得注意的是:確診惡性高熱還需咖啡因氟烷離體骨骼肌收縮試驗

基因檢測

儘管惡性高熱是一種遺傳性疾病,但惡性高熱致病基因目前尚不完全明確,因此目前還不能通過基因檢測的方法明確診斷;但是對確診(通過骨骼肌收縮試驗)的患者進行基因檢測,尋找基因突變,如果在其親屬中發現相同的基因突變,則其親屬可以診斷為惡性高熱易感者;

北京協和醫院麻醉科已經建立基因檢測的方法,並成功檢測出1個惡性高熱家系的基因突變。

特效藥物

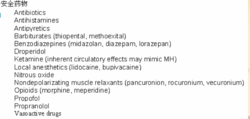

麻醉不會引起惡性高熱的藥物

麻醉不會引起惡性高熱的藥物丹曲洛林(Dantrolene)是治療惡性高熱的特效藥物。治療的可能機制是通過抑制肌質網內鈣離子釋放,在骨骼肌興奮-收縮耦聯水平上發揮作用,使骨骼肌鬆弛。

在使用丹曲洛林治療時,應儘早靜脈注射丹曲洛林,以免循環衰竭後,因骨骼肌血流灌注不足,導致丹曲洛林不能到達作用部位而充分發揮肌松作用。

該藥具有乏力、噁心及血栓性靜脈炎等副作用;

診斷與鑑別診斷

根據典型的臨床表現,結合既往病史、家族史及麻醉用藥,診斷多可確定,但需除外感染的可能。此外還需要與輸液致熱原反應、輸血反應、甲亢危象等相鑑別。通過基因分析的方法來診斷MH或明確是否為MH易患者,在目前還不太現實。肌肉活檢行體外肌攣縮試驗是目前唯一能鑑別MH易患者的方法。肌攣縮試驗陽性是診斷MH的金標準。

治療

對症治療

2、糾正酸中毒及電解質紊亂。

3、重視對高血鉀的處理,可使用葡萄糖加胰島素靜脈滴注。

4、抗心律失常,出現室顫時可使用電除顫。

5、監測中心靜脈壓、動脈血壓、動脈血氣等,正確補液,使用去甲腎上腺素、多巴胺等藥物維持生命體徵。

6、使用利尿劑,如甘露醇、呋喃苯胺等。

特效藥物(dantrolene)

預防措施

雖然“惡性高熱”發病率很低,但死亡率較高,且很難預先判斷易患者,故應在術前及術中採取一些可能的措施。

術前

1、家族成員中有無因麻醉引起的意外死亡或併發症;

2、既往有無不明原因的肌肉萎縮等病史;

3、有無麻醉後深色或咖啡色尿病史; 4、有無手術後不明原因高熱史等。

術中

“惡性高熱”是潛在的致命的代謝亢進綜合徵。易感的個體可以因為吸入麻醉藥,諸如三氟溴氯乙烷或者肌肉鬆弛劑琥珀醯膽鹼而觸發,大約1/50000的成人和1/15000的兒童因吸入麻醉劑而發作。該綜合徵在麻醉誘導期間可能發生,在隨後的12h立刻發生,治療後48h可復發。機理可能是,在危機期間,由於沒有Ca2+從細胞分裂出來進入肌質網狀組織,引起骨骼肌收縮和代謝增強。易患者從父母單親處遺傳。

1、麻醉患者散熱增加硬膜外阻滯後,阻滯區皮膚溫度明顯增加,而非阻滯區皮膚溫度下降,同時鼓膜溫度降低,當鼓膜溫度下降幅度接近0.5℃時,則開始發生寒戰,提示硬膜外麻醉後寒戰與中心體溫降低有密切關係。

2、麻醉患者產熱增加體溫調節中樞為保持恆定的溫度主要通過骨骼肌收縮以增加熱能的產生來加以調節。但阻滯區的骨骼肌已喪失收縮產熱能力,只有非阻滯區的骨骼肌產生收縮,因此臨床上就出現寒戰的現象。

3、環境溫度過低包括室內溫度過低、皮膚用易揮發消毒劑(如75%乙醇)且消毒面積過大,術中輸注大量冷液體或溫度較低的庫存血,以及用大量的冷鹽水反覆沖洗體腔等。

4、體溫過高見於急性腹膜炎而急診手術者。

5、輸液或輸血導致的熱源反應。

搶救方法

(1)一旦考慮為MH時,應立即終止吸入麻醉藥,並用高流量氧氣進行過度通氣,儘快完成手術;同時尋求幫助;

(2)儘早靜脈注射丹曲洛林;

(3)立即開始降溫(包括物理降溫、靜脈輸注冷鹽水、胃內冰鹽水灌洗、體外循環降溫等措施);

(4)儘早建立有創動脈壓及中心靜脈壓監測;

(5)監測動脈血氣:糾正酸中毒及高血鉀;

(6)治療心律失常;

(7)根據液體出入平衡情況輸液,適當套用升壓藥、利尿藥等,以穩定血流動力學,保護腎功能;

(8)腎上腺皮質激素的套用;

(9)手術後應加強監護和治療,以確保病人安全度過圍術期;

避免發生

病情穩定後,應取患者肌肉標本進行骨骼肌收縮試驗明確診斷,並進一步進行基因檢測,對其家屬進行檢查,篩選出易感者。對於易感者可制定合適的麻醉方案,避免惡性高熱的發生。惡性高熱可再次復發,初次搶救成功並不意味著最終的成功。需加強監護和治療,以確保病人安全度過圍術期。

經典病例分析

患者男性,62歲,因“胃癌”行胃癌根治術,ASA分級:Ⅱ級。術前化驗檢查未見異常,家族史無特殊;

麻醉用琥珀膽鹼及異氟醚。誘導後6小時發現心電圖ST壓低、SpO2 降至90%,進一步監測發現ETCO2高至120mmHg,此時患者大汗淋漓,腋溫39.6ºC,臨床診斷為惡性高熱。在立即採取下列緊急處理措施的同時取腹直肌做咖啡因-氟烷骨骼肌離體收縮試驗及肌肉的神經病理學檢查,並且急查血CK及同工酶、血肌紅蛋白、尿肌紅蛋白等生化指標:

1、停止異氟醚吸入,純氧(15L/min)過度換氣;

2、更換鈉石灰,更換麻醉機;

3、物理降溫(戴冰帽、輸注冷鹽水、腹腔及膀胱冰鹽水沖洗);

4、改為全憑靜脈麻醉:得普利麻40~50mg/h泵入;

5、橈動脈直接測壓,測血氣(pH7.276, PaCO240.2mmHg, K+5.0mmol/L, SBE-7.4);

6、給予速尿、5%NaHCO3

搶救30分鐘後,離體骨骼肌收縮試驗確診該患者為MH患者,繼續搶救處理; 3小時後,患者血流動力學平穩,體溫正常,轉入ICU。

患者相關化驗檢查顯示骨骼肌溶解:血肌紅蛋白最高至9000 ng/ml(正常值為15~61 ng/ml);血磷酸肌酸肌酶最高至8000 U/L(正常值18~198U/L)

基因檢測發現患者RYR1基因第6724位鹼基C突變為T,所編碼2206位胺基酸由蘇氨酸變為甲硫氨酸。此錯義突變在歐洲和北美均有報導。進一步分析家系其它成員,發現其2個子女攜帶該突變,為MH易感者。

術後病情無明顯變化,1個月後出院。通知患者,其兩個子女為惡性高熱易感者,如需全身麻醉,選擇合適的麻醉方式及用藥,可避免惡性高熱的發生。