惠安女服飾

.

. .

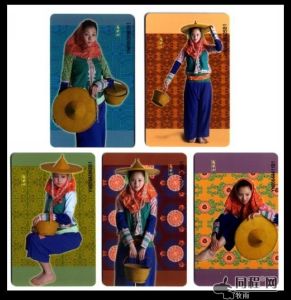

.至宋代漸趨成熟。清初發生比較明顯的變化,形成了款式奇異、裝飾獨特、色彩協調、紋飾艷麗的基本特徵。現在惠安縣東沿海的崇武、小和淨峰三個鄉鎮的漁家女及東嶺、山霞等部分“內地”婦女還保留著這種服飾習俗,其中以崇武和小的服飾最具特色。 惠安當地以“封建頭,民主肚,節約衣,浪費褲”的歌謠概述了惠安女服飾各個部分的特徵。斗笠是惠安女現代服飾最顯現的部分,主體色彩是純黃色的,非常鮮艷。頭巾是惠安女服飾中最富有特色的部分,每條頭巾都是正方形的(約66公分),色彩和花紋基本上是藍底白花、綠底白花、白底綠花等,雖然每條頭巾的花紋均不相同,但都比較清晰、淡雅、悅目。惠安女的髮飾裝扮,繼承了中國古代婦女重視首飾的傳統。

衣服最大的特點是“衣短露臍”。惠安女的腰飾,一種是用各種色彩的塑膠帶編織而成的,總寬約7至9公分,色彩非常醒目;另一種是用銀打製成的。惠安女所穿的褲子主色調為黑色,顯得穩重、大方,又容易搭配其他顏色的衣料及飾物。

惠安女服飾各部分之間在色彩、款式、線條、圖案等方面的配合是相當協調且恰如其分的,它既帶有傳統風味,又有一定的現代氣息。

惠安女服飾的發展變化有其自身固有的規律,它以適應生活和勞動為前提,並嚴格遵循自身的審美觀念,以“稱體、入時、從俗”為追求目標。

如今,受生活方式變化的影響,穿著傳統惠安女服飾的人已經越來越少了,對這一富於地方特色的服飾風格尚需傳承發展。 惠安縣東北部地區,婦女的服飾與福建省內各地殊異。以縣東沿海的崇武、小岞和淨峰3個鄉鎮的漁家女及東嶺、山霞等部分“內地”婦女為代表,其中崇武、小岞最具特色。

崇武一帶婦女,外上衣多為藍色,右衽大襟式(也稱“大襖衫”);只有夏天著淺色衣,如白底綠條或淺色碎花,也有肩、胸部用綠色鑲接白色的式樣。這種短襯衫,外地人稱“節約衫”,胸圍袖管收縮,緊裹上身,衣袖僅及臂腕之上;袖口邊沿接上環節(多為黃、橙等暖色)。一環花布,長不過臍,裸露一圈肚皮至肚臍。下擺臀圍是大弧度的橢圓形,充分展露鮮艷的五彩塑膠絲褲帶和銀褲帶。褲子均為黑色,中老年婦女喜穿傳統的捲筒褲,褲管肥大。褲筒寬約1尺至1.2尺,褲頭為臀部的一倍寬,上面縫接一塊5寸寬的藍色布邊。著裝時,褲頭插迭套於腹部,繫上褲帶或銀帶。有時勞動時挽起褲筒,別上卍字花或中心插等,很有裝飾味。現在一些青年婦女已改穿窄褲管的西式褲或直筒褲腰小臀大,配上傳統上衣,同樣窈窕多姿。穿西式褲一般不掛銀褲帶,多拴紅白或紅黃二色搭配的塑膠絲編織成的、有各種花紋圖案的褲帶。

.

.小岞一帶婦女的服裝同樣是短上衣、寬褲子。與崇武尚藍的習俗不同,其短上衣大部分用紅色、天藍色或白色布料裁製;或純一色,或綴上小花蕾兒。短上衣外套一件繡有花色的無袖褂子;冬天換成紅綠兩色羊毛褂。褲子除黑色外,還有深藍色的。其衣、褲、褂的領、袖、裾及褲頭都極為考究,常繡以艷麗多姿的紋飾。如在褂背和褲筒上常繡一個方形繡記。相傳,古時有位新嫁娘,為因幫廚燒破褲的小姑縫補褲洞,用方形繡記彌合。因技藝精湛,受人稱讚,其他婦女競相仿效,以顯示手藝靈巧。

結婚時,惠東女穿的是上下全套黑衣褲,式樣與平日相同,但無繡飾,顯得典雅端莊。從整體看,惠東婦女服飾的色調柔和莊重,自上而下色調逐漸加重,給人以沉穩感。黑、藍基調上所綴繡飾,打破服裝的呆板格局;色彩不佻不亂,至為和諧,藝術效果強,有獨特的審美情趣。

舊時惠東女多蓄髮為髻,髻的花樣很多,其中最令人讚嘆的是“簸箕髻”和“短棍髻”。

.

.“簸箕髻”,以竹片范圓框,魚骨為架,直徑約2尺許,高戴頭上,將頭髮攤開,團團敷滿,分綹扎牢,然後再插些銀指釵為點綴。形如簸箕,又似佛菩薩的毫光。“簸箕髻”的梳洗,起碼需三四人幫手,耗費半日。所以要兩三個月才能梳洗一次,美則美矣,卻太繁複費時,故今已不多見。 “短棍髻”,又名“高射炮髻”。以稻草和魚骨為乾,高約3尺,粗恰盈把,高戴頭上,將頭髮攤開包勻扎牢,然後再插些銀指釵為飾,高翹頭上,確如高射炮。據髮式專家研考,這比之元朝宮女的矗聳髮型還要高擎一倍有餘。其梳洗雖較“簸箕髻”為易,但仍須請人幫忙,亦頗費事,故與“簸箕髻”一樣均已過時。

現今惠東女的常見髮式,五六十歲的老婦腦後梳橫髻,插幾個頭笄或銀釵、塑膠彎梳等;有的則包深色藍巾,冬天髻兩旁還要疊黑色絲料。年輕婦女或剪短髮,或梳辮子;兩條辮子各飾一別子,頭頂留一束頭髮,稱“中補”。崇武五峰村等地婦女,頭頂套一個用鐵絲纏上的黑絨線,做成辮式頭架,額上頭髮處插上紅、黃、綠三個塑膠彎梳,再別上一塊“萬字花匾”(“卍”形,約8厘米見方,狀如蝴蝶,用銀絲串各色小珠子配上金黃色絨線或羊毛線紮成)。中年婦女的頭飾處於老年與青年之間,梳辮子,但不佩“萬字花匾”和頭架。港墘村等地婦女,還喜在頭頂橫置一緞發束,紮上4個別子固定好,用黑絲絨鐵頭架(粗大呈弓形)假髮向兩耳垂下。

惠東女婚嫁時髮式最奇特。舊時淨峰、小岞一帶姑娘出嫁,必須改變髮式,即將少女的“髻尾”(辮梢處扎紅黑絨線)改梳成蝴蝶般的髮式,以示成人。這種變髮式俗稱“上頭”。“上頭”由姑姨或表姐妹或鄉中姐妹來辦。先在頭上立高5寸許的“藤架”,前半頭髮把藤架蓋住向後披,與後半發合攏,以紅絨線扎穩頭架,不使歪斜或下墜;再用“髻塞”(用黑布將通心草或燈心草、軟木包成橢圓形,直徑約6寸)裹住,也以紅絨線紮緊,便成髮髻。梳理停當,開始上飾,先在髻塞兩側各插銀質“骨簪”24支,每支皆寬首尖尾,髻塞上端飾銀牌鏈、字或其他小飾物,頂端中央插一把彩針,長約8寸。髮髻下圍,飾以銀制(或金質)花串,俗稱“下串”。然後插2把鳳頭銀飾於額前,稱“頭花”,長尺半,鳳頭下鑲珠質響鈴;髮髻左右各添3把鳳頭銀飾物,稱“發桃”,長尺許,也有珠鈴。之後,兩耳各掛如帳鉤大小的耳墜,稱“耳栓”,纏上一大串銀扯鏈,這種盛妝髮式,狀如蝴蝶,稱為“蝴蝶式”髮髻(當地人稱“埔綴”),重的有20斤,有的婦女頭髮因不勝負荷,便早早脫落了;上年紀後往往是童山濯濯,所以鄉中有“七枝頭毛編八把”的俚語。現今惠女結婚的髮飾已大大簡化了。

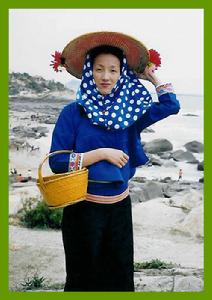

除釵、簪、笄、珠花之外,最能體現惠女頭飾特色的便是其頭上的花頭巾和黃斗笠。花頭巾多折成三角形,裹於頭上,嚴嚴實實,僅露眼睛、鼻子、嘴巴和部分臉龐,花巾前還左右對稱的戴著許多用彩色塑膠絲帶及鈕扣自製的“萬”字花,中心插各式別子(有圓形、菱形、花瓣形及其他複雜的幾何形)。花頭巾向兩側展延,後呈三角形,以通風透氣,還能防風防曬和護髮,冬天更有禦寒作用。當地年輕婦女,往往擁有花頭巾70~80條,多者逾百條,隨四季變化而更換,夏天常用白底淺花,冬日愛扎藍底白花。姑娘們進城,一見新穎艷麗的花布,必買無疑。回來還要繡上花邊,綴以各種小裝飾。外地來客,若給女主人帶來新花色的頭巾,被視為最珍貴的禮物。

.

.惠東女還習慣在花頭巾上再低低戴上一頂金黃色的用細竹編的尖頂斗笠,使本已不甚外露的面容再遮一層面紗,由此更添幾分綽約風姿和神秘色彩。據說,這種黃斗笠是1958年“大躍進”年代,惠女被動員參加建設烏潭水庫時為防日曬雨淋而發明的。黃斗笠作為裝飾越來越受惠女喜愛,如今惠安境內到處可見花頭巾上戴黃笠的惠女。這種竹編斗笠做工精細,系帶上有繡飾精美的花紋圖案,笠左右兩沿飾有4條塑膠花或絹花織帶,顯得別致。惠安小岞一帶婦女對黃笠更是喜愛,無分風雨晴晦、室內戶外,均喜戴黃斗笠,裝飾作用勝過實用功能。

惠東婦女還喜戴小巧的耳環(舊時安東、小岞等地有戴大耳環的,長者垂及胸前)、項鍊、戒指和手釧等。由於被遮頭蔽面的大頭巾所遮掩,故不為人注目。已婚婦女在黑色緞褲上配有特殊裝飾“銀褲帶”。舊時銀帶僅兩三股,現在多至8股。銀帶約有2寸多寬,重1斤多,價格可達千元以上。銀褲帶越來越寬,上衣則隨之縮短。少數惠女也有鑲牙習慣。但惠東女自古不興纏足。過去惠東女多赤足,現也穿涼鞋和拖鞋。

惠女出門常在手上挽一小竹籃,籃漆黃色,平底圓形,直徑約8寸,高8寸,有蓋,可用以捎帶東西,兼具裝飾性。

舊時惠女出嫁後,要在肚上“點紅”以示貞節,現已罕有,但時興在臉上點不褪色的“美人痣”,不少女孩還學城裡人,用指甲油染指甲。也有人用金鳳花搗明礬,再用豆葉包在手指上,經幾晚,使手指染成褐色,俗信這樣在勞動時可保護皮膚。

.

.惠安女:一個特殊的女性群體

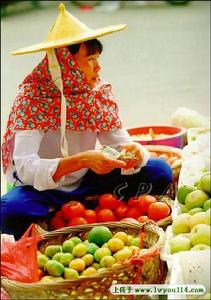

惠安有山青水綠的清秀,有天風海濤的獷放。惠安女就是生活在這裡的一個服飾奇特、習俗奇特的特殊的女性群體。她們婀娜多姿的身影折射出古代與現代的人文意義和審美價值的種種信息。惠安女勤勞、聰慧、慈良、堅強,善家務、多才藝,不論下海、耕田、雕石、鋸木、織網、裁衣和經商做買賣;不分粗活、重活、細活,事事能幹、樣樣出色,這個福建省最具特色的女性群體,風姿綽約,神秘迷人,吸引了海內外眾多學者、藝術家及遊客紛至沓來。中外文化人類學家,更是把這裡視為“人類學的寶庫”。

.

.惠安女服飾 特點

也許是因為邊遠,也許是因為靠海,社會真正關注和研究這一女性群體的時間並不太長,然而,當她們開始出現在電影,電視舞台和各種畫報上,便很快形成一股的文化熱潮。文學家放飛的是浪漫的遐想,美學家追溯的是美的淵源,人類學家陷入的是久遠的思索,服裝設計師尋找的是靈感的火花。但,不論是誰,他們審視和探索的目光幾乎都聚焦於惠安女的服飾。

.

.閩南一帶的城裡人描述惠安女的服飾,常用到幾個形容詞:“封建頭、民主肚、節約衫、浪費褲”。其實,惠安女的穿著是勞動創造出來的最美麗服飾。

歷史上惠安一帶地瘠民貧,男人多外出謀生,再加上當地習俗的原因,家鄉的生產勞動都由女人承擔。由於地理因素,惠安一帶常見山風海風。風沙最能損人容顏,因此惠安女的頭部常年使用方巾和斗笠。方巾一般是兩尺見方(約70厘米)從頭頂上往下巴處扎結,兩邊垂到肩上,這樣臉部只露出眼、鼻、口,有時風沙太大,方巾的結還可以扎在鼻子底下,這樣只露出眼睛和鼻子了,然後戴上斗笠,把頭部防護得嚴嚴實實的,冬天防風沙,夏日擋驕陽,人們很難看清她們的真面目,這就是所謂的“封建頭”。

“民主肚”

“民主肚”的穿著,多見於惠安沿海一帶的婦女,用城裡人的眼光看,她們上身的衣服短得出奇,連肚臍都沒遮蓋住,

.

.且整件上衣既窄又緊,連袖管都緊綁著手臂。由於這些惠安女常年在海邊勞動,況且撈海菜、收漁網等操作都是要俯身在水面上進行,如果衣服長了、鬆了,自然妨礙勞作。多少年來,惠安女露肚臍的上衣代代相傳,穿這樣的上衣在海邊勞動其實最自然。

“浪費褲”

是形容惠安女的褲管特別寬,一般每隻褲管的寬度均有40-50厘米,比一般人的褲管寬了一倍。為什麼要“節約衫”而“浪費褲”呢?其實惠安女的寬褲管並非浪費,穿寬褲管的惠安女在海灘作業,不怕海水浸濕,不怕海浪打濕;在山上扛石頭,在田裡勞動,不怕汗水浸漬。由於褲管寬,濕了也不影響正常活動。且野外、海邊風大,幾趟走動,很快就被吹乾。

.

.多年來,許多作家、畫家、攝影家,都找上了惠安女的題材。只要深入生活,都會發現,生產、勞動塑造了惠安女綽約美麗的風姿,她們的服飾與穿著,正是一種獨具韻味的閩南風情。

惠安女創造了美好的生活,她們是一個以勤奮堅韌,堅苦耐勞而著稱的女性群體。在田間地頭有她們揮杴灑汗勞動的身影;在風浪扑打的甲板上有她們拉網捕魚的身影……。她們是拉起大鋸可以左右開弓的女性;是扛起岩石可以步履如風的女性;是揮動錘鑿可以巧奪天工的女性。她們在出色完成賢妻、良母、孝媳三重家庭角色的義務時,又超負荷地承受著男人們留下的這片沉重的空白。

儘管惠安女肩負雙重的重荷,使她們原本柔嫩的身骨變得堅硬,但她們的愛美之心從沒被壓碎,更不曾泯滅。稍加留意,我們便可以發覺她們都愛隨身帶著粉餅、唇膏和各種面霜之類的小玩意,在勞動之餘或小憩時刻,便掏出必不可少的小圓境和小角梳,落落大方地對鏡塗抹梳妝。這種現象在漢民族中也是少見的。社會發展和時代變革使惠安女的物質生活和精神生活都發生了巨大變化,那古老的習俗,沉重的嘆息,已成為歷史遙遠的回聲。在經濟建設大潮搏風擊浪中處處湧現出惠安女的光輝形象,她們已在撐起時代的“半邊天”,她們還將迎來更闊大的“艷陽天”。惠安女這道人文風景線也會變的更加亮麗,更加壯美。

福建惠安女服飾文化

福建有個惠安,惠安有個顯著的地方特色,那就是惠安女的服飾。

.

.20世紀40年代前,惠安女出門時蒙上黑紗的,是新婚和沒有生育的婦女,為了躲避見到陌生人和自己丈夫用的遮羞布。這種黑紗只有睡覺的時候才摘下來,甚至在夫妻睡覺關燈時,才摘掉,它使一些夫妻在路上相遇,丈夫都沒有認出對方是自己的妻子。

到了20世紀40年代、民國時期,惠安女服飾的風格有一次大的變化。原來過膝的上衣下擺,逐漸縮短到臂部,但是還沒有短到露出肚臍。這時婦女的頭飾已變成用黑布包頭,不戴花頭巾,也不戴斗笠。 惠安女的服飾有更明顯的變化特點是在1949年之後,她們的上衣越裁越短。這是誰發明創造的呢?據說這種變化來自1958年的大躍進。當時全縣青壯年婦女集中起來修建鳥壇水庫。正是在艱苦的勞動中,為了遮風擋雨,惠安的婦女不得不學習其它地區的婦女,戴起了頭巾和斗笠,不料這一戴就再也摘不下來了,成為吸引人們注目的風景線。時刻不離身的斗笠里藏著女人家的許多秘密。海邊的氣候變化多端,尤其是在惠東半島的海灣,有時颳起海風特別冷,可是為什麼惠安女的上衣卻越做越短呢?在和惠安女接觸時,我們發現衣服越短,未婚女人腰間的彩帶和已婚女人的銀腰帶就越明顯地暴露出來。據說銀腰帶是男人送的結婚聘禮,它能展示家庭財富的多少。也許這就是節約衫越做越短露出肚臍的原因吧!

專家考證

惠東人群是古百越民族的一個分支,是閩南十八峒、蝴蝶峒的後裔。蝴蝶是其原始的族徽和崇拜對象,惠安女服飾因此在服飾色彩上蝴蝶般的艷麗華貴,集中體現在蝴蝶圖形的種種紋樣及頭飾中的蝴蝶造型等。 惠安女服飾的整體樣式定型於唐朝,至宋代漸趨成熟,明末清初以後,有了比較明顯的變化,即形成了款式奇異、裝飾獨特、色彩協調、紋飾艷麗的基本特徵。世紀初,隨著文化生活和視野的逐漸開闊,惠安女服飾不斷發展完善,從而成為了一種極具區域特徵的服飾民俗文化現象。

惠安女服飾現存的服飾實物大致可歸納為清末至世紀二三十年代服飾、30至50年代服飾、50至80年代服飾,包括上衣、褲、飾物以及髮型、首飾和穿戴習俗。上衣已由大衭衫、接袖衫逐漸演變為綴做衫、節約衫。褲有大折褲子、黑絲綢褲、黑布褲、藍布褲等。至於飾物,則包括百褶邊裙(俗稱肚裙)、貼背和褡褳(又叫"插么")、腰巾、袖套、腰帶(彩色塑膠帶和銀腰鏈)及小竹篾籃等。髮型,有未婚和已婚之嚴格區別;原先繁縟濃重的大頭髻(埔綴髻)現改為圓頭、雙髻頭和螺棕頭、目鏡頭髻、貝只髻。頭飾和首飾有黃斗笠、花頭巾、銀手鐲、金戒指等。鞋則有鳳冠鞋、踩蹺鞋及拖鞋。髮型和首飾有盛裝髮型、輕便髮型。惠安女服飾是極具特色的婦女服飾之一,它以黃斗笠、銀腰帶、藍上衣、寬黑褲為主要特點,展示女人身材曲線美和婀娜多姿的形態。

惠安女服飾融民族、民間、地方和環境特徵於一體,既有少數民族特點又獨具地方特色,是研究閩越文化傳承變遷及中華民族多元文化交融的珍貴文化遺產。它在民族服飾文化中獨樹一幟,是中國傳統服飾精華的一部分,是現代服飾中的一朵奇葩,具有較高的實用藝術價值和民俗文化研究價值。

惠安女的燦爛服飾,曾引起世人的注目

在崇武鎮城外郊區、山霞、小乍、淨峰,婦女還保存特殊服飾,曾引起國內外許多不同學科的學者、美術戲劇工作者、旅遊者的重視,並且從積極方面去探訪、研究。

惠安女特殊服飾,可分為崇武城外、山霞和小乍、淨峰兩個類型。每個類型可在清末至三十年代、四十年代至五十年代、

.

.六十至八十年代以諸階段來看其服飾的演變。

就現代惠安女來看,她們頭戴黃色竹斗笠和花頭巾,斗笠塗上黃漆,具有防日、防雨淋作用。花頭巾為四方形,一般是白底、綠或藍色小花,或是綠或藍底小白花,折成三角形包系頭上,有避風沙、禦寒保暖和保護髮型等作用。她們還常手提黃漆小竹籃。惠安女身穿“節約衫”,比過去的“接袖衫”和“綴做衫”更富有裝飾性。即減去過去繁雜的拼接工藝,胸圍、袖管收縮緊貼著胸部和手臂,充分襯托出婦女身上的曲線;衣袖長僅至小臂的一半,袖口滾接二環節,一環為黃或金黃色,一環花布;衣長僅至臍位,衣沿是大幅度的橢圓形,向外彎展至袖攏,使腰間五彩塑膠絲褲帶和銀褲鏈顯耀示人,又可避免勞動時弄髒衣沿衣袖。布色在冬春季多藍、黑色,夏季多蘋果綠、白地柳條線或兩色套裝。婦女婚裝則用全套黑色絲綢衣服。

下身穿的褲子,凡四、五十歲以上婦女多穿漢裝“曠(寬)褲”,年輕婦女多穿西裝褲,用黑色線布或尼龍布製成。褲式腰圍小、殿圍大、褲雖狹小,既美觀又便於勞動。民間說:“民主衫,封建褲;節約衫,浪費褲”是解放初留傳至今,對婦女特別服飾的概括。

小乍和淨峰類型,與崇武城外、山霞不同的是:她們也頭戴黃斗笠,笠內也綴上各種絨花和塑膠花。也蒙上頭巾,但頭巾卻是綴有紅色小花蕾,中青年婦女多把雙辮子折在頭頂的兩側,包上頭巾似有梭角的感覺。手上也提有黃色竹籃。在頭頂前方還別著一至三把塑膠梳子,未婚青年婦女頭髮還留有劉海。由於現代婦女多到外地做工,接觸外界和見識增多,服飾也有起了變化。但上衣長度仍不過臍口,袖口為十二厘米左右,褲筒僅為三十厘米。她們還常穿紅色綴綠色的羊毛背心。褲子多為褲管寬大的“曠褲”或西褲,腰部扎有紅、藍色塑膠褲帶,已婚者常加上銀褲鏈,寬度由一股至八股不等,以多股為佳。過去民諺:“褲頭脫脫,頭頂插牛骨,肚臍親(真)象土豆(花生)窟”。