個人簡介:

張錳

張錳張錳,副教授,天津美術學院影像藝術系主任,藝術家;畢業於天津美術學院版畫系,作品遊走於新媒體藝術與繪畫之間,舉辦及參加各類專業展覽70餘次;其作品曾在德國/美國/日本/加拿大/比利時/澳大利亞/韓國等國家重要藝術機構展出,被相關文化機構與個人收藏,曾兩次(2011/2013)受邀參加日本神戶國際雙年展;連任四屆(2010/2012/2014/2016)中國天津夏季達沃斯經濟論壇藝術展示區新媒體藝術視覺設計;2011年主持日本越境文學的新媒體影像製作展覽項目《阪神沿線-村上春樹的心象風景》。

藝評網合作藝術家

參展:

●創作基於影像與繪畫

●2011/2013年受邀參加日本神戶雙年展,

●2013年《隱藏》美國明尼蘇達大學美術館個展,

●2013年《小隱》成都個展.

●2011年《隱於樹》青島美術館個展,

●2007年《家庭BOX》北京個展,

●2005年《星期日》天津個展,

●2011年主持日本越境文學的新媒體影像製作展覽項目《阪神沿線-村上春樹的心象風景》

●作品被多家美術館及個人收藏。

藝術風格:

青豆天堂之二

青豆天堂之二張錳是一位跨媒介藝術家,他的作品介質遊走於3D動畫、多屏視頻影像、繪畫、裝置,其相關作品曾在德國/美國/日本/加拿大/比利時/澳大利亞/韓國等國家重要藝術機構展出,嘗試闡述中國現階段“時間與空間”的關係,被文化機構與個人收藏。曾兩次受邀參加日本神戶國際雙年展

張錳也是一位城市文化設計專家,曾任三屆(2010/2012/2014)中國天津夏季達沃斯經濟論壇藝術展示區新媒體藝術視覺設計,從城市傳統文化與當代美學相結合的觀念入手,強調傳統與當代並舉,強調藝術與技術的結合的策略,凸顯低碳、環保、可持續發展的總體設計理念,為現代城市人文空間提供具有貫通傳統文化與人文歷史又兼顧新觀念的全新理念

張錳同時也是天津美術學院影像藝術系主任(原數字媒體藝術系主任),副教授,主持影像藝術系,常年致力於新媒體藝術的科研與教學,並於2009年創立“一致工廠媒體實驗室”,致力於新媒體藝術的社會化服務與研究。

相關出版物:

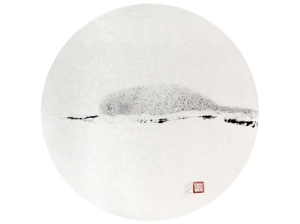

隱於樹078

隱於樹078《隱藏》(張錳美國明尼蘇達大學個展畫冊)

《隱於此·隱於彼》

《阪神沿線——村上春樹的心象風景》

《首屆深圳獨立動畫雙年展文獻》

《中國新繪畫》

參展記錄:

青豆天堂之三

青豆天堂之三 隱藏002

隱藏002 青豆天堂-鳥世界 截圖

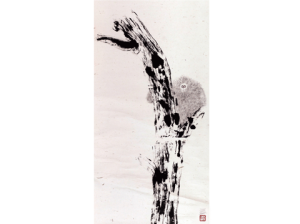

青豆天堂-鳥世界 截圖 隱於樹001

隱於樹0012015年

黑度——奧爾弗斯的凝視,盈藝術中心,上海

“回歸”山水美術館開館展,山水美術館,北京

“通透性”八大美院影像藝術聯展,湖北美術館,武漢

“共享之屋”2015深港城市建築雙城雙年展,西浦世居,深圳

魔力(video),深圳潮人碼頭新媒體產業園,深圳蛇口

新秩序(video&繪畫),上海盈藝術中心,上海

微物志Microcosmos——蘑菇、白草及昆蟲標本(video&繪畫),深圳巴布藝術中心,廣東

2014年

《Ink:ZenorRevolution》video&繪畫美國明尼蘇達大學美術館

2013年

《2013神戶雙年展》video日本神戶兵庫縣立美術館

《中國-東協藝術雙年展》video南寧東協文化廣場

《生亦何歡》video&繪畫北京零空間

《小隱-張錳個展》video&繪畫成都白夜

《天津美院教師雙年展》video天津美術學院

《第六屆成都雙年展》video成都新國際會展中心

《曲徑通幽-獨立動畫作品展》video上海OCT當代藝術中心

《邊界-中美新媒體藝術展》video天津美術學院美術館

《隱藏-張錳個展》video美國明尼蘇達大學美術館

《微遷移—公共藝術對話展》video天津

2012年

《打開天空》video重慶長江匯美術館

《深圳首屆獨立動畫雙年展》video深圳oct

《北京國際光影裝置藝術展》video新媒體藝術展北京石景山

《印憶矩陣》video新媒體藝術展北京地壇

《任我行》video新媒體藝術展北京

《同分異構》圖片新媒體藝術展北京農展館

《遊方》繪畫當代藝術展長沙

《迷景》北京奧林匹克體育館

2011年

《破界》北京上上美術館美術館

《阪神沿線-村上春樹的心象風景》video日本大阪BB美術館

《神戶雙年展》video日本神戶

《阪神沿線-村上春樹的心象風景》video天津美院美術館

《隱於樹-張錳個展》video&繪畫青島美術館

《虛實同源-北京新媒體藝術年展》video,北京宋莊美術館

《n/1混合媒介展》video,北京農展館

《瀰漫與柔軟》繪畫,天津

2010年

《蒙古海》video,第四屆重慶映畫交流展

《蒙古海》(個展)攝影,2010平遙國際攝影展

《2010中國宋莊藝術節》新媒體北京上上美術館

《水墨方式與空間》繪畫北京

《2010中國影像檔案展》新媒體北京宋莊美術館

2009年

《屋頂上的樹》video,北京

《夜雨》(個展)攝影,2009平遙國際攝影展

2008年

《失重》video,中國南京博物院美國佛羅里達大學美術館

《非常綜合》繪畫,布萊克勒.亞歷山大藝術空間弗萊堡市德國

《蒙古山》video,《家庭BOX》攝影,2009平遙國際攝影展中國平遙

《籬笆牆外》繪畫,比利時安特衛普

2007年

《固執己見》攝影,天津

《星期日》攝影,2007平遙國際攝影展

《家庭BOX》(個展)北京798麥傑藝術中心

2006年

《2006家庭深處》,攝影,(個展),中國連州國際攝影年展

《城市矛盾》video,悉尼墨爾本

《“5X7”畫幅決定態度》攝影,平遙,北京

《21世紀的每個星期日》,攝影平遙國際攝影展,平遙

《中日法藝術展》油畫,天津

《我們存在……3對世界的解釋是無限的……》影像,天津

《藝術解釋生活》攝影,藝術展上海

2005年

《N》藝術展攝影,北京

《中國星期日》攝影,多倫多

《星期日》攝影,平遙國際攝影展,中國平遙

《星期日》(個展)張錳作品展,天津

2004年

《我們存在……1》藝術展攝影,天津

2003年

《太空梭計畫》藝術展繪畫,北京

《媒體宣傳就是事實》藝術展攝影,北京

《現象》藝術展攝影,北京

2002年

《宿墨》當代藝術展繪畫,天津

2000年

《長安俱樂部藝術家聯展》繪畫,北京

1997年

《當代藝術展》繪畫,北京

1995年

《聯合畫展》繪畫,天津

藝術評論:

樹枝的表態

撰文:張錳

落葉一地

可能不是這個想法/

可是按這個主意做了/

坐在椅子的角上/

眼有些酸/

模稜兩可的想/

這不會是夢吧/

溫度冷暖適宜/

落葉一地/

關於創作,沒有文字可以形容,基本上從衝動開始,談不到意圖或動機,歸納想法分析理念形成理論進而去指導實踐,至此時,晚了。在以往的作品裡,就是用這樣的靈動來捕捉生存個體的焦慮,在從孔洞中窺視變異的社會,思考個體與作為聚集體的社會達成諒解的可能。本以為在相當長的時間裡,還會保留自己的狀態,把自己安然地隱藏在暗影里,像馬王堆里毫無註腳的西漢女屍,坦誠著裸露在眾人的目光之下,卻又好似藏匿著隱隱的訴說,無人領卻。但突然之間,思維轉變了方向,清晰明確地表達出自己的觀點,自己從一個單純思考者的身份中掙脫出來,像從幕後走向前台。

在中國的歷史上,張揚的個性從來都只是異端分子的選擇,除了魏晉時期,沒有哪個時代的體面的士大夫會為自己身上的碌碌平庸而煩惱。到了近代的中國,情況並未改變,甚至在相當長的一段時間裡,一度只有群體意識才被集權所許可而在那片特殊的政治土壤里生長,任何對個體意識的肯定和對個人存在價值的呼喚往往要付出生命或是自由的代價,而那些微不足道的細小聲音甚至大多數都沒有留下任何歷史的痕跡,就被完全淹沒在口號組成的巨大浪潮里。

因而,在一場改革開放的巨變之後,藝術家們咽喉上緊緊扼著的手鬆開了,重獲自由的他們像渴望空氣一樣追尋自我,拿起一切武器去建立起不容任何權力侵犯的只屬於個人的精神領土。二十世紀七八十年代,整整一代的藝術家們幾乎把全部精力都投入到對紅色思想監獄的清算之中,以往種種的禁忌辭彙諸如“人性”、“個體”也被賦予了鮮明的戰鬥色彩進而升格為一場藝術革命的綱領和靈魂,成為當代藝術中一切觀念的緣起。

在這一主題之下,中國當代的藝術觀念基本圍繞著三個大的內容:“人道”“人文”、“人態”,藝術家們從人的價值,到人的理性能力、人的生存狀態以及這三大主題的交叉來傳達自己的觀念。這其中不乏一切精彩的作品,但總體來說,都沒有跳出這個圈子。

這樣的觀點是奇妙的,也是對人的差異性的絕對挑戰。當上古洪荒時代的人類第一次從水中看到自己形象之後,“我”這個符號出現了它的客體含義,你如風般的追逐的獵物是為了填飽它的胃口,殫精竭慮地追求雌性是為了滿足它的交配欲望,撕碎你的敵人是為了保護它的生存領地,一切的單純生物學意義上的本能行為轉化成一種有了明確目的的生存博弈,而那個目的就是維護其個體的獨特的不可替代性以作為其個人存在的唯一證明。而個體之間的絕對差異真的存在嗎?那么它來自何處,又如何成為可能?這些作品沒有解答,只有一個清晰的問號存在於此作品精神的主線,無論是神學還是哲學,都無法對此作出完美的解釋

如果人性來自於上帝,那么作為神的賜予,它也只是神性的附屬,是神性在人世間的映射,一切差異只是虛幻的泡影,即便是分崩離析的碎片卻能最終統一在一個至善的完美精神之中。禪宗佛道就更加直接,無論是北宗的打坐參禪還是南宗的明心見性,目標都很明確,漸悟頓悟都要成佛,以脫離這六道輪迴之苦,而人更無外乎是因果纏繞的佛性種子,差別何在。

如果我們拋卻宗教的假設,依照哲學的解釋,相信人性來自大腦的理性能力對外部世界經驗的吸收與加工,那就更沒有人的差別,只有路的不同。當然,沒有哪兩個人的大腦擁有完全一致的機能,但依然構不成絕對差異性的證明,四個鹼基對的複雜排列還難不倒人類的好奇心,出現兩個基因完全一致的人也不過是早晚的事。試想一下,在物理學意義的標況下,兩個基因相同的人在實驗室中走過經歷完全一致的一生,那他們的差異還能否出現?如此以來,所謂的強者,不過來自外部世界的經驗的堆積與祖先基因的饋贈,一切優秀的品德、性格、氣質,將淪為機械的屬性。而一旦個性失去了存身的根本,其後果將是深遠的,作為存在依據的個體的不可替代性隨之消失,傳統意義上的生命的驕傲感亦不復存在。

這個結論似乎很是荒謬,因為它並不符合人們的常識,但並沒有關係,探索者本來就是為了打破常識而活著,大地是巨龜托著的石板也曾經作為常識而為人們所堅信不移。藝術家的職責是提供種種的可能性,而是否正確則要交給歷史去品評,從康定斯基用水彩隨心地塗抹自己的欲望開始,藝術找到了自己的位置,不再為實用和功利而追求重現、塑造、頌揚、批判,它拋棄客體的羈絆,追尋心靈內在的映象(心靈亦有內在,有更深處),深入到渴望、疑惑、迷茫、懷疑、否定,進而到當代,人們扭曲、顛覆,從毀滅中找尋自由的所在,它是人人嚮往的,又從不現身,人們信仰它的存在,又無處可尋,只能像孩子一樣宣洩,破壞手中的玩具,折磨小動物,向已有的真理提出幼稚的質疑,思考那些已有答案卻沒有解答過程的問題。

這次的作品試圖用自己的手段將觀者帶入到一場對自身生存狀態重新思考與探究的精神之旅。在這個屬於數字與網路的時代,人們擁有了前所未有的信息接受權力,只要輕擊滑鼠就能暢遊於浩瀚的電子比特之海。但是,巨量的信息實質上並未改變人的精神處境,更不能達成人對真實與美好的追求。被信息稀釋後的世界比以往更加模糊,更難於看到世界的全貌與濃妝下的真實。相對於這一卑微的處境,納入歷史場合這一嚴肅的客觀現實仿佛變得過於可笑。

古之隱者於朝市野,拋棄名利的煩累,消匿無妄的災禍,更是遠離世事流轉對自由心靈的侵襲。隱者無形無跡,閱世愈明而避世愈背,老眼空闊,清風常在,這正是中國傳統文人風骨的一大體現。在此以中國當代藝術家的身份,重新提出了自己的看法與解釋,通過固守自己的生活領域並在其中不厭其煩地將之進一步分化、切割,以對周遭廣袤的莫大尊重去驅使自身,游離於不同的生存層面進而達成或細微或深邃或異態的視角去探究這個世界。賦予樹/雪/枝以至高的社會學意味,將這個最日常的自然造物作為自己自由思維的精神隱居之所。透過這些自然物的樸拙,一切浮躁歸於平靜,如巨大的屏障守住心靈的安寧。

隱於此,這是本人做為藝術家對所持觀點的一次精確表達,更是在深刻思索之後而拿出應對這個世界的入世方案。

關於張錳一件未命名的作品

撰文:何貝莉(北京大學人類學博士)

從一個念頭,到一件作品,其間,需要經歷多少構想、過程、嘗試或時間呢?

抵達阿爾山的第一個早晨,眾人聚餐時,張錳興沖沖地講道:他在阿爾山創作的第一個作品已經“形成”了!當然,“形成”的結果,恐怕只有他一人得知。他拿出自己拍攝的現場照片,片中,只有兩個攔腰截斷的松樹,孤零零地生長在火山岩亂石灘中,其後,是茫茫霧靄,不見天日。他開始描述在片中並未出現的“場景”——某種看似靜止的動態影像,而那“場景”正是其作品的核心。

為什麼想要做這個作品?

因為這霧中的景象擊中了我的心——心裡的某種感受,恰好通過這個場景“轉譯”出來。

從我的觀察看來,張錳所謂的“恰好”,意味著一系列的偶然:恰好與吳瑾約好在清晨跑步,恰好那日是濃霧遮天蔽日,恰好山道旁有兩棵松樹,恰好他們看見了松樹,恰好松樹的姿態與張錳的喜好相符,恰好吳瑾的黃帽紫衣紅鞋在霧中格外矚目——於是,一切都以恰到好處且不可或缺的姿態投映在張錳的腦海中,關於一個作品的“觀念”似乎形成了。

可是,如果沒有霧怎么辦?

如果沒有霧,也會有其他的辦法。事實上,沒有一個作品是在十全十美的境遇中誕生的。

正式拍攝的那一天,並沒有霧,天氣晴好,日光柔和,長白雲無休無止地飄在山巒之上。沿山道,步行約十分鐘,翻過護欄,下至亂石灘,當照片中的松樹真實出現在眼前時,竟覺得有些恍惚:實物比圖片上的感覺要龐大許多。按照張錳的設計,當一人從一棵樹的背後走到另一棵樹的背後時,身形渺小得幾如螻蟻。

吳瑾蹣跚走完這段並不遙遠的距離後,張錳又自編自導自演一般,走了過去。在兩樹之間,他忽然卻又自然而然的拾起一根躺在地上的樹枝,那根樹枝,仿佛是事先備好了似的,只待他來拾。一趟走完,回到原地,重來一遍,這次,他舉起一塊火山岩,從一棵樹的背後走到另一棵樹的背後。

呵呵,難道是上演人類進化史不成?見此情形,我不禁打趣道。

我的想像,顯然並不出自於張錳的觀念或經驗。樹、樹枝和石頭,是他在作品中經常運用的幾種元素。這些尋常物,日漸作為張錳將其觀念“轉譯”為作品的基本符號,確立下來。阿爾山,不缺樹木與頑石,只要出現“恰好”的場景,就足以調動起張錳的創作欲,換言之,三位藝術家中,張錳之所以能率先製作自己的首件作品,並不是偶然。

不知這樣的結論是否能成立:若把阿爾山視作被觀察或被審美的對象,那么,置身其中的藝術家,透過這個“鏡像”,首先看到的也許是自己慣用或習慣的那些符號、意象、色調、場景——乃至某種情緒或觀念。

——站在對境前,發現自己。

讀破大時代—我看張錳兄的視覺藝術

撰文:毛丹青(神戶雙年展策展人神戶國際大學教授)

很多年前,我在神戶雙年展上曾經為張錳兄的視覺作品寫過一個序,這個拿到今天重溫仍然是值得回味的,這也許是因為我與他的藝術第一回觸電的緣故,質感強,衝擊力大,令人難忘。尤其是近年以來,我時常能看到他的作品,甚覺最初的印象已在升值,孵化,孕育出了更多的隱喻。

所謂視覺,最先打到我們的眼膜上,然後經過篩選後進入大腦。換句話說,大腦所承接的印象是對視覺的一個絕對篩選,而大部分在視覺上得到的信息是無用的。這個好比現代社會,不需要的信息泛濫成災,最終得到承接的思想是微乎其微的!大時代等於大刪除。張錳兄的視覺作品《青豆天堂》無聲音,猶如山水畫裡有了“起風”的感覺,而且聲音越來越大,緩緩地變成大聲的那種大。作品是用眼睛看的,但實際的感受卻同時落到了聲音上,其中的理由也許是簡單的。因為他的藝術元素避開了“不需要”的消磨,直訴我們的肌膚體感。面對大刪除的時代,張錳兄的創意始終圍繞著如何讓人的感官增值,無論是從人的內心,還是從人的靈魂,他的構思是讀破大時代的一個嘗試,十分難得。

當然,對於一個藝術創意而言,其最重要的意義在於過程本身,而不是什麼結果,這是我一直的主張。所以,每次創意的進展每次最新的念頭如果能記錄下來的話,自然會為將來的所為留下真實的記錄。因為,任何一件藝術作品並不是嚴絲合縫的,其中夭折的成份很多,但同時被擴散的元素永遠也不會消失,唯獨能經得起這番考驗的也許只有時間。

好的藝術其實就是一個享受時間的過程,而這個過程也許會變得“被動”起來,其原因是你可以從中獲得超越你原來想像

的感官指向,猶如突然打開一扇你從來就不知道的門,從中望去,進入,思索,想像,乃至於忘我。

對我來說,張錳兄的視覺藝術,就是剛才說的那一扇門!

“隱”而走險——張錳應對世界的入世方案

撰文張海濤

我與張錳兄有幾次展覽合作,可以看出他作品個人脈絡中貫穿著一個“隱”的線索。“隱”者多有出世的願望,然而文中說“隱”又是張錳應對世界的入世方案,這貌似有些矛盾。在張錳的系列作品中卻以“隱”的表達方式“隱藏”著悖論關係。他的作品貌似唯美浪漫的意境中,隱藏著不安、危險與感傷的玄機。

如果說“鋌而走險”是一個勇者姿態,而“隱而走險”則是智慧者應對現實的入世方式。張錳創作是跨於傳統與新媒介之間的實驗,他“隱者”的願望與個體對現實的焦慮在作品中都有所體現,也充滿著不確定性,這種隱而走險的處世態度區別於傳統文人與文人畫中避世出走的心態。張錳並沒有隱於山野之中,而是追尋“大隱於市”的心境,堅持從事教育工作(創辦天津美術學院數字媒體藝術系)與藝術創作,在當今處處充滿物慾和沒有安全感的都市中“隱”而走險,這是一種有所擔當的“隱”在《蒙古山》、《蒙古海》作品中體現的非常突出。“隱”是尋求自由心靜而無為的方式,然而真正的無為,並不是不做事,只是以無為、無欲的心態做事,這是張錳藝術想表達的,也是他的人生體悟與生存感受;另外他對於情感、生命的體驗與表達超常的細膩,直指人心,這是區別於很多狹義概念藝術之處。

作品:觀念·符號·語言與媒介

在一個浮躁的信息化時代,對現實的逃避隱於山林,似乎有些奢侈和對現實社會不負責任,而且也很難生存,大隱於市實際是一種策略的入世心境,也是一種不得已而為之、尋找適合自己的一種生存方式。

中國當代藝術和西方的差異性優勢正是體現在不同於西方傳統的文化資源與獨特的生存感受。張錳作品中《蒙古山》、《蒙古海》、《青豆天堂》系列、《隱於樹》等作品中的符號以自然的創造物:人、山、海、雪、鳥雀、西瓜、樹、猴為主,而非當下人造物符號;另外,作品中傳達的觀念也具有很強的永恆性,如時間、生命力、記憶的寓言性,將東方傳統經典思想作為轉換的基礎。如何將樸素的自然觀轉換為當下現實社會生存經驗的認知?藝術家以“彼時說此時,借物喻人”的隱喻方式做到了這一點。張錳作品創作動機源於記憶與個體的生存境遇,他試圖在表達個體焦慮與困惑時窺探和介入異化的社會,因此他的作品中沒有當下時尚符號卻隱藏著對當下的關注,這種“不修之修”的當代性也是東方思想中智慧的結晶。《蒙古山》、《蒙古海》以立於險境中的平衡者和高蹺者的“超”人超能力試圖剝開被欺騙、被蒙蔽的假象,這個隱者也是隱而走險的“救世主”的象徵,同時反映了當下人在現實生活中如履薄凍的孤獨境遇。

《青豆天堂》系列作品回憶兒時雪中推鐵環、西瓜與雪球的滾動,讓柔軟的記憶不復存在,“鐵環、西瓜、雪球”在作品中深邃、細膩地隱藏著脆弱的一面;《青豆天堂》驚起一片喜鵲的動態與《隱於樹》驚恐的胖猴神態,看出了藝術家願望用潔淨萬物的雪來“雪藏”膽怯、糾結、焦慮的心緒,成為獲得自由的介質;也借“雪”來隱藏這龐雜的社會,放慢那快節奏的世界,回歸形而上的樸素、自然與靜默。

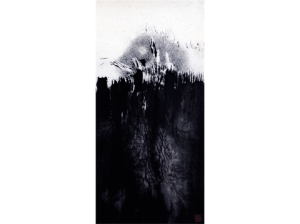

張錳作品以傳統水墨與新媒體影像藝術為媒介進行跨界與實驗,兩種新舊媒介同時創作是不多見的現象。新媒介相對傳統媒介而言是一種表達方式的補充與拓展,兩者非取代的關係,媒介的選擇更多的在於適合於藝術家自己的性格、心境與想要表達的觀念。傳統媒介也可以表達新的觀念與創造獨特的語言,這是肯定的。水墨作為中國緣起的傳統媒介帶給張錳自由的“任逍遙”感覺,適於表達中國最本質的思想,選擇水墨是藝術家內心的需要;而新媒介影像藝術相對理性,但它的視覺圖式更貼近我們的感覺系統,由於媒介的當下性,必然也會傳達出多感觀的語言系統與結構,提供給我們的信息能量強大,雖然兩種媒介各有自己的特點,然而一旦回到藝術家的內心自然就相互融合了。

影像藝術也可以轉換和表達終極永恆的東方思想,這也是必然的。張錳的影像與水墨藝術語言單純是他的特點,其影像作品構成與符號造型簡潔、虛像與實境相間,色調以黑白灰為主,部分作品略帶彩度,音效潛默,而鏡頭慢而穩,符號動態要么逐漸推遠消逝,要么給我們以漸緩逼近的矛盾與緊張感,這樣時間帶來的過程視象隱藏著記憶的消逝感和危機感。這樣的感受在張錳水墨作品中也能感覺到,猴子隱於枯樹中,筆觸虛實、造型長圓、墨色濃淡形成對比,讓看似平靜的胖猴隱藏著驚恐的不安。可以看出張錳的影像作品與水墨作品都在媒介語言上有很多自然融合的地方。

結語:

如果散文時常是情感的抒發,而藝術評論更多是尋找一個對作品價值判斷的支點,在當下社會高度經濟和科技快速發展的時代,人類為了滿足自己貪婪、便捷與舒適的物質享受,已逐漸喪失對隱者的境界追求,必將帶來一種都市物慾膨脹後的心理的反彈,在空隙時間瘋狂地奔向自然。以生態和心態危機為代價,文明相悖讓每個人都成為受害者,在“四面埋伏”的險境中生存,“隱”是張錳應對這個世界不得已的策略和生存方式,也是他尋找自我心靈自由的途徑。如果人人都有歸“隱”之心,現實世界也將會減少和預防很多的衝突與災難的發生。

新媒體藝術是這個時代最好的東西,沒有之一

采編:車建全、溫可琳

編者按:張錳的作品表現媒介從小說、散文、詩歌,到版畫、油畫、攝影再跨越到水墨與新媒體,高自由度的表達基於生活愉悅感。從涉足新媒體藝術到與其共發展、推動新媒體藝術與社會互動,再到作為天津美術學院影像藝術系主任致力於下一代的培養,張錳與新媒體藝術的極致關係在採訪中盡現。

《畫廊》:翻閱你的簡歷,很引人矚目的一點是你作品的跨媒介性,早期以攝影、繪畫居多,而近年來則多為遊走在3D動畫、多屏視頻影像、繪畫、裝置之間,不同表現方式的選擇是基於什麼原因?而你更傾向於什麼表現方式?

張錳:這些方式都是我喜歡的,還有小說和詩歌。我陶醉於影像與水墨繪畫,是因為畫水墨畫有一種愉悅感,畫什麼不重要了,畫水墨畫每一刻都是開心的,都是最佳狀態的,它能把我生活中最好的那個狀態表達出來。而新媒體的作品就如版畫一樣,它需要非常理性地去對待具有間接性特徵一種東西,需要很強的克制力,但表現出的能量是巨大的。在某種程度上,水墨與新媒體又是一體的,都是貫穿著我對此刻世界的一種感覺,這個感覺受時間與空間的影響,而詩歌是比較高級的一種樣式,就像書法一樣,它很不易做得精彩,因為它太難了,而做出好詩所帶來的愉悅感會更多,而其他作品總有顯學嫌疑,總得拋頭露面,而文字不必。我自己寫了十年的小說,也是會偶爾翻出來看看。這多種的表現方式無非是把自己的感覺轉譯的結果,目前來看新媒體能更為準確地表達我的感覺,也是這些年更多使用新媒體方式的原因。

《畫廊》:你涉足新媒體藝術的契機是什麼?

張錳:90年代,在北京與三聯書店合作了一個三聯多媒體中心做新媒體出版的,當時是一家台灣企業出資,引進了美國多媒體技術。當時3D技術也不太成熟,軟體名字是3DSTUDIO,基於DOS下的一個龐大的軟體,我之前一直是畫畫的狀態,閒暇之餘就用3D做了一個簡單動畫,就開始了對新媒體的嘗試。

《畫廊》:樹、樹枝、猿猴和石頭,是你在作品中經常運用的幾種元素,這些尋常物日漸成為你將觀念“轉譯”為作品的基本符號,這四者是否有不可忽視的存在意義?

張錳:這些都是我自己比較喜歡的東西,符合我心裡那個最深處的隱藏需要,我所謂的隱藏無非是帶有出離的意味,對無可奈何趣味的一種逃避,它涵蓋了膽怯、糾結、焦慮等此類的情緒,是對負能量一種埋藏。我是喜歡樹的,尤其喜歡夏天的樹,但冬天的黑樹枝也是我中意的,黑樹枝對於我只是美學上的需要。我覺得我就是樹木,樹木太美好了,沒有其他植物可匹敵,不管是乾的、濕的、黃的、綠的、死的、活的樹木都令我著迷。那隻猴子也同樣是我自己,我自己在自己的喻體之上若隱若現,當陶醉在自己的世界裡就是隱藏了。

《畫廊》:蘑菇也是你近幾年一個相對穩定而漸入境況的創作線索,為什麼會選擇蘑菇作為切入點?

張錳:世間人與物之間緊密聯繫的出現並非一朝一夕,只有通過長期的思考與經歷才得到了自己的處世方案,做任何事實為發自本心最欣喜暢然的一種生活方式使然。即是說,縱然一顆蘑菇也應該可以身處一個完美的身形比例,優美地存在於這個世界上。既然存在,即被需要;既求以用,必尊以敬。

《畫廊》:你的作品和展覽都透露著一絲絲的“隱”,正如你所說“隱藏是應對這個世界的入世方案”,現世的“隱”是否與古代隱逸文化有關?

張錳:會有關係。因為時間久遠無法對古代有完整的認識,那個時期可能更糟,但能感覺那個慥慥世界的一絲自在。我沒有真正指向古代文化的利害,而指向對束縛之外的需求,有以彼時代言說此時代之意。話說回來,在這裡隱藏是一種出招的方法。

《畫廊》:藝術創意對於你來說,更看重藝術創作的過程還是結果?

張錳:結果還是挺重要的,一件作品完成後的結果感還是挺令人感動的,與生孩子挺像的,一切過程也是奔著那個果子去的。但過程也挺歡樂,只要你喜歡這一行業,就都挺好。

《畫廊》:作為天津美術學院影像藝術系主任,能簡單介紹一下你的教學思路嗎?

張錳:關於天津美院影像藝術系的教學思路,它的前提是影像藝術系放在實驗藝術大專業學術思路下的一個專業,影像藝術是在藝術觀念不斷變革的背景下展開的,它充分地體現了當代藝術的拓展性和批判性以及技術在其中的用意,本專業強調探索未知的數字領域,強調與邊緣專業知識的融合,探討合理的實驗性教學,強調對文化和藝術語言的反省與開創。

影像藝術是以光學媒介和電子媒介為基本語言的新藝術專業,這一特性決定著影像藝術與高新科學技術發展之間有著獨特的密切關係,因此它們之間互動依存相互發展的關係是本專業將要探索和把握的方向,以傳統影像技術為手段的藝術樣式,也將作為影像藝術專業納入研究方向的類型,如傳統的電影、電視、攝影美學等。影像藝術不僅僅是對藝術本身的思考,也並非技術上的簡單遞進,他正日益與社會發生互動,本專業強調充分了解當代藝術的上下文關係,關注文化、關注傳統、關注生活,並恰如其分的把對生活的體驗轉譯成合適影像藝術語言。

《畫廊》:如何在大學初期把學生考前意識轉化數字媒體教學上?

張錳:這個過程其實是很艱難的一個轉換。讓學生首先回到自己的生活上去,這是一個基本點。當你關注自身的時候,你認為重要的事情就會與別人不同,這種不同恰恰也就是一個做藝術的人最為在意的,也是個人魅力形成的要素。而新媒體只是對你認為重要感覺的一種表達語言而已,這樣就不要刻意區分何種語言了,兩種轉化難度就會自然消失不見。

《畫廊》:從天津美術學院數字媒體藝術系的建立到更名為影像藝術系是一個怎樣的過程?

張錳:是與學校巨觀發展要求有關,而這個巨觀發展又與整體社會對此類人才的需求發生變化有關,學院裡的專業類別的改變與調整是個常態,尤其是這個多變的數字時代,與之相關的專業調整就更頻繁與密集。影像藝術系就是基於這樣的社會需求變化而生成。天津美術學院影像藝術系來自數字媒體藝術系的更名,其實質沒有過多變化,因為影像藝術以前是此系的一個專業方向,基於國內美術學院對繪畫著重的招生方式,數字媒體藝術的寬泛表達特性,集中回到對視覺的強調上來。不同的是,影像藝術加入了時間概念,探討的是時間與空間的關係以及如何影響創者與觀者的內心,是本時代常規視覺藝術的新媒體化的典範,又是具獨立面貌的一種藝術類型。基於當代新興媒體藝術的蓬勃發展,影像藝術甚至變回了古典。從世界當代藝術史的概念中,很容易找到影像藝術的對應,那就是我們常常提起的錄像藝術——VIDEOART,國內翻譯過來即影像藝術。

《畫廊》:影像藝術系的建立到更名是否也反映了天津美院的學術轉型?

張錳:明確一個專業是需要很長時間的討論與實驗,也是基於現階段天津美院學術的一個姿態。

《畫廊》:2015年天津美院首屆影像藝術系本科畢業,從結果來講是否達到你預期的構想?是否也給了你新的教學思考?

張錳:世界上藝術形勢與藝術觀點在不斷變化,天津美院的影像藝術系在世界大藝術格局的影響下所呈現的面貌會是如何呢?2015年的天津美院影像藝術系的本科畢業展中已經給出答案,不管是怎樣的樣式,怎樣的面貌,它都對應著創者的內心,或不安的、或喜悅的、或憧憬的諸位畢業生的內心世界,它來自於每個個體的對世界的態度、看法與體驗。形式為動態影像、影像裝置、虛擬影像、互動影像及靜態影像,以豐富的形式準確生動地解釋著這個無限的世界。從整體的結果來看,基本達到並好於之前預期。每一次的畢業作品展覽呈現,都會引發更多的思考,就是這樣一種思考遞進的發生,才從根本上挑戰並改變了教學,擇優向前。

《畫廊》:目前大眾對於新媒體藝術並不熟知,要怎樣才能拓開新媒體藝術的認知度?

張錳:這是一個自然而然的事也不必刻意去做什麼,就如電視劇來了,評書自然就退了,數位相機來了,膠片相機退了一樣。

《畫廊》:你有不少的新媒體藝術作品被收藏,而目前國內對於新媒體藝術作品的收藏還處於起步階段,你認為新媒體藝術作品怎樣才能在市場上更多地得到重視?

張錳:同樣,這也是一個自然而然的過程,全世界範圍內,新媒體藝術收藏遠遠還低於其他類型藝術,但有國際視野的藝術機構也早早的進入到新媒體藝術的收藏。前幾年就有國外的機構來收藏,現在國內的美術館也有意識做這個事情了,這就是傳統美術館館藏觀念的一個巨大轉變,主要是管理美術館的人變了,他們的知識結構發生了變化,視野變得寬闊了,更加國際化了。

《畫廊》:新媒體藝術相對於傳統藝術優越處在什麼地方?

張錳:新媒體藝術基本屬於這個時代的藝術,能代表這個時代最好的表達,用傳統的藝術表達當代的情感也是可以的。兩者其實沒有優劣之說,只能說是用此時代的語言說此時代的事情比較好一點。其實也不必刻意去把新媒體傳統藝術融合,你身處此時此地,內心本質的東西是一樣的,新媒體技術只是輔助你把這個東西釋放好而已,當你真正回到自己內心時,這種貌似不可融合的東西自然而然地就合在一起了。

《畫廊》:新媒體藝術有運用新技術、跨媒介、跨行業、跨界等特徵,如何能把新媒體藝術與社會套用更好地接軌?

張錳:現在基本屬於全民新媒體時代,這種跨媒介、跨領域是個必然,好多行業與專業變得模糊,不管是純粹的創作領域還是社會服務型領域分界不那么明確了,大量的社會項目需要新媒體藝術的輔助。也就是說,新媒體藝術相對於傳統藝術已經很好地與社會套用項目對接了。尤其是當代社會發展中的主流項目,因為新媒體藝術是這個時代最好的東西,沒有之一。

《畫廊》:你認為在當代藝術中進行跨界創作的意義是什麼?

張錳:此刻即是當代的概念,當代是一個進行時態,是一個變化多端的網路時代,諸多的知識雜糅在一起,共同產生物品,從而方便著我們的生活,不管是從身子還是腦子,我們都能感覺到與以前時代完全不同的自由與自在,在此情形下,藝術的跨界屬於不迎自來,自然而然。因為此樣的社會特徵需要與之相應的藝術來表達與預示。

《畫廊》:跨界創作能給我們帶來什麼?

張錳:跨界創作是解放身心的方式,同時也是不得已而為之的時代要求,因為只有這樣的跨界形式,才能表達好這個紛繁交雜的世界。

《畫廊》:能舉具體的例子與我們分享一下是如何進行跨界的嗎?

張錳:自身為例,2011年,與神戶雙年展策展人毛丹青教授共同完成《阪神沿線——村上春樹的心象風景》即是典型的跨界創作,此項目通過文學、影像、地理、聲音、圖片、講座等多重載體的呈現對村上春樹先生的小說做感覺上的表達,在核心的理念上實現了文學越境概念,從而完成多個具體專業的肩跨與合作,既涉及商業與藝術的瓜葛,同時也探討了當代藝術中文學與其的關係,只是通過越境文學這個方式從而達到去文學性,這種雜糅式的創作表達也是比較典型的我們常說的跨界。