推斷

太陽伴星

太陽伴星太陽可能存在伴星的理論最先由Richard A. Muller提出,因他發現地球上出現大滅絕的時間是有周期性的,約二千六百萬年有一次,去試圖解釋大滅絕的周期性。

該伴星推斷其公轉周期為二千六百萬年,在經過奧爾特雲帶時,干擾了彗星的軌道,使數以百萬計的彗星進入內太陽系,從而增加了與地球發生碰撞的機會。

現時,尚未有證據證明太陽存在伴星,也使得地球的周期性大滅絕原因受爭論。

Matese和Whitman則指出,周期性大滅絕的原因並不一定是太陽存在伴星,並提出可能是因為太陽系在銀河系平面上下擺動,並會攝動奧爾特雲,其影響與伴星存在的假設相似,但其上下擺動周期仍有待觀測。

物理雙星

在天文學上,一般把圍繞一個公共重心互相作環繞運動的兩顆恆星稱為物理雙星;把看起來靠得很近,實際上相距很遠、互為獨立(不作互相繞轉運動)的兩顆恆星稱為光學雙星。光學雙星沒有什麼研究意義。物理雙星是唯一能直接求得質量的恆星,是恆星世界中很普遍的現象。一般認為,雙星和聚星(3~10多顆恆星組成的恆星系統)占恆星總數的一半多。太陽作為一顆較典型的恆星,它是否也有自己的伴侶——伴星呢?或者說,它是否也屬於一種比較特殊的物理雙星呢?近幾年來,這是科學家非常關心的問題,這個問題是由地球上物種絕滅問題提起來的。

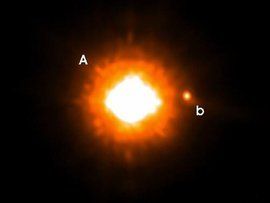

在宇宙中約有一半的恆星是雙星,我們把較亮的一顆叫主星,暗的一顆叫伴星。 由數顆恆星組成的聚星在宇宙中也占相當大的比例,而成單的恆星在宇宙只是少數。目前科學家們還發現太陽朝某個方向加速運動,只用銀河系總體對太陽的引力則不能很好解釋這種加速現象。有的學者提出太陽的加速運動正是由某顆伴星吸引的結果,只是由於它太暗(中子星)或根本看不到(黑洞)。這種假說還認為這顆伴星的質量於太陽的質量不相上下,它與太陽的距離將比地球軌道遠一千倍也就是說1500 億千米,鏇轉周期長達10000 年。

二者關係

天文學家曾有過太陽具有伴星的想法是很正常的事。當人們發現天王星和海王星的運行軌道與理論計算值不符合時,曾構想在外層空間可能另有一個天體的引力在干擾天王星和海王星的運動。這個天體可能是一顆未知的大行星(有一些自己的衛星一些比地球大),也可能是太陽系的另一顆恆星——太陽伴星,他有著一些自己的行星,其中第七顆與地球差不多大,第八顆是人類所說的尼比魯,當然這是假說,還未被證實。

為了解釋美國那兩位古生物學家的發現,1984年,美國物理學家穆勒在和他的同事,共同提出了太陽存在著一顆伴星的假說。與此同時,另外的兩位天體物理學者維特密利和傑克遜,也獨立地提出了幾乎完全相同的假說。

穆勒在和他的同事們討論生物周期性絕滅的問題時說:“銀河系中一半以上的恆星都屬於雙星系統。如果太陽也屬於雙星,那么我們就可以很容易解決這個問題了。我們可以說,由於太陽伴星的軌道周期性地和小行星帶相交,引起流星雨襲擊地球。”他的同事哈特靈機一動,說:“為什麼太陽不能是雙星呢?同時,假設太陽的伴星軌道與彗星雲相交豈不是更合理一些?”於是,他們在當天就寫出了論文的草稿。他們用希臘神話中“復仇女神”的名字,把這顆推想出來的太陽伴星稱為“復仇星”(Nemesis)。

前面所提到的彗星雲一般稱為“奧爾特雲”,它是以荷蘭天文學家奧爾特的名字命名的繞日運行的一團太陽系碎片,奧爾特曾認為它距離太陽15萬天文單位(日地平均距離),可能是一個“彗星儲庫”,其中至少有1000億顆彗星。由於太陽伴星在彗星雲附近經過,使彗星運動軌道發生變化,因此引起彗星撞向地球,結果引起了生存條件的變化。穆勒說,這種彗星雨可能持續100萬年。這一觀點與某些古生物學家構想物種絕滅並不是那么突如其來的意見是一致的。

人們考慮到,如果太陽有伴星的話,在幾千年中似乎卻沒有人發現過,想必它是既遙遠又暗淡的天體,而且體積不大。這是很有可能的情況,因為在1982~1983年,天文學家利用紅外干涉測量法,測知離太陽最近的幾顆恆星都有小伴星,這種小伴星的質量僅相當於太陽質量的1/15~1/10。此外,在某些雙星中,確實還有比這更小的伴星存在著。

疑問問題

針對太陽系的現狀,有一些天文學者認為,太陽伴星由於某種原因未能形成,而形成了八大行星及其衛星、小行星和彗星等等。美國天體物理學家韋米爾和梅梯斯的研究認為,尚未發現的太陽第9顆大行星(經常寫做X行星)可能是引起周期性彗星雨——生物大規模絕滅的原因。

韋米爾他們是在把前人兩個構想合併到一起後,創立這種新穎的解釋的。這兩個構想是:在冥王星軌道之外存在著X行星;以及認為在海王星之外的太陽系平面中可能有一個彗星盤或彗星帶。在他們設計的一個模型中,X行星周期性地從上述彗星帶近旁穿過,破壞彗星軌道,使大量彗星沖向太陽系內部。韋米爾說,這個理論的優點之一是X行星的軌道距離太陽要比“復仇星”近得多,因而將十分穩定。X行星軌道平面與太陽系平面成45°傾角,構想它每1000年沿軌道運行一周。但是它也會受到其他行星引力的牽引而引起軌道變遷,每隔2600萬年,當其運行到接近上述彗星帶時,就會觸發一場彗星雨。

美國科學家海爾斯綜合了不規則地通過“復仇星”軌道的恆星的各種作用,估計出“復仇星”在過去的2.5億年中,其軌道周期的變化應為15%。鑒於此,人們認為,不管是哪種情況,在“復仇星”的可能軌道上,所有的擾動都意味著天文鐘的調諧並不那么精確,而如果這顆太陽伴星確實存在的話,人們不應該期望它觸發彗星雨和引起大規模物種絕滅的周期十分精確。遺憾的是,至今缺乏更好的地質資料,尤其是隕石坑方面的資料,地球上的證據的不確定因素太大,以致於無法準確地說出“復仇星”天文鐘的周期性能精確到什麼程度。

總而言之,根據科學家們的研究推測,太陽很可能存在或有過伴星,但是要找到它、證實它,確實是一件困難的事,人們期望著科學家們早日解開這個宇宙之謎。

1846年,天文學家注意到天王星以一種與牛頓第一定律相矛盾的規律偏離正常軌道“擺動”,這意味著科學家們只有兩種選擇:要么重寫牛頓的物理定律,要么“發明”一顆新的行星來解釋這種奇怪的重力拖曳現象,結果天文學家們發現了“海王星”的存在。

今天,科學家們又遇到了相同的難題。路易斯安那大學的天文學家約翰·馬特斯、派屈克·威特曼和丹尼爾·威特米爾研究彗星軌道已有20多年的歷史了,他們在研究了82顆來自遙遠的奧特星雲的彗星軌道之後發現,這些彗星的運行軌道似乎都受到一個位於太陽系邊緣、冥王星之外的巨型天體的引力影響,使它們的軌道都沿著一條帶狀分布排列,同時它們到達近日點的時間也會發生周期性變化。

那么到底是什麼影響了彗星的軌道呢?路易斯安那大學的科學家們提出驚人假設,他們認為最好的解釋就是,在我們太陽系邊緣的黑暗地帶,存在著一顆以前從未為世人所知的太陽伴星——褐矮星,也就是在我們的太陽系內擁有兩顆恆星∶一顆是太陽,另一顆就是這顆仍未被現有太空望遠鏡探測到的褐矮星——它跟太陽互相繞著彼此鏇轉。

該觀點立即引發了科學界的巨大爭論,但路易斯安那大學的天文學家丹尼爾·威特米爾教授認為,這個驚人的假設完全是在統計學的基礎上得出的。威特米爾教授對記者道∶“我們認為這是一顆褐矮星,但也可能是一顆質量是木星6倍左右的未知行星。我們之所以得出這樣的結論,是因為沒有任何其他理論可以解釋彗星軌道的奇怪變化。”威特米爾稱,如果它是一顆褐矮星的話,那么尺寸較小的它將無法像太陽那樣進行核反應,它的表面將相對較冷;同時由於處在遠離太陽的黑暗地帶,它根本無法受到多少太陽光的照射,幾乎不會有任何光線反射出來,以至於在冥王星發現後的70多年裡,天文學家至今沒觀測到它的存在也是很正常的事。

此外,路易斯安那大學的科學家們還將包括恐龍滅絕在內的地球物種滅絕都歸咎於這顆神秘伴星的“作祟”,美國科學家們為此提出了“復仇女神”理論。威特米爾教授等人認為,這顆潛伏在黑暗之處的太陽伴星,可能正是給地球帶來物種滅絕、包括6500萬年前恐龍滅絕事件的罪魁禍首。科學家認為,這顆褐矮星的運行速度十分緩慢,它的運行軌道每隔3000萬年會定時沖入彗星密集的奧特星雲中,巨大的引力會將奧特星雲中的一些彗星“拽”出來,將它們送往近日軌道,包括與地球擦肩而過,其中一些彗星雨則會撞到地球上,造成大規模物種滅絕。路易斯安那大學的科學家認為,地球上的物種大約每3000萬年就會滅絕一次,這個滅絕周期之所以像時鐘一樣精確,正是因為這顆黑暗中的太陽伴星每隔3000萬年就會進入奧特星雲,巨大的引力使成批彗星偏離軌道沖向地球,成為“滅頂災星”。

路易斯安那大學的天文學家們測算,這顆黑暗中的星體大約在距太陽3萬億英里的地方運轉——也即距離太陽有半光年左右的距離(但人類用肉眼看不到)。

相關信息

近況

美國NASA擬於2003年08月25日在佛羅里達州的卡納維拉爾角向太空發射一部新一代的紅外線太空望遠鏡,這部紅外天文望遠鏡一旦升空,將可以驗證路易斯安那大學科學家們的驚人推斷是否正確。因為如果這顆神秘太陽伴星“復仇女神”的確存在的話,那么這部新一代的紅外線太空望遠鏡將可以捕捉到它的身影。據法新社報導稱,這部望遠鏡耗資高達12億美元,具有比以往天文望遠鏡更強大的功能,可以觀測到宇宙中充滿塵埃的黑暗角落,以及現有天文望遠鏡根本無法察覺到的黑暗星體。

發現

恐龍絕滅隨著現代考古學的進展和放射性同位素測定年代的技術套用於考古學,人們發現,在過去的6億年中,地球上至少發生過5次大的和幾次小的生物絕滅。譬如,其中主要的有5億年前的寒武紀絕滅,導致三葉蟲類從地球上消失;2.48億年前二疊紀發生的一場最大的生物絕滅,約有90%以上的海洋生物絕種;大約在6500萬年前的白堊紀,地球上的龐然大物恐龍以及70%的動植物種滅絕了。

引起這種大規模物種絕滅的原因是什麼呢?有些科學家指出,這是由於地殼板塊的漂移,形成大地震和造山運動,新的大陸和海洋出現,引起生物環境的變遷,物種因此而發生大規模絕滅。這個理論的問題在於,大陸板塊漂移是較慢的,而且是不間斷的,為什麼物種大規模絕滅帶有突發性,即似乎是“一下子”就被毀滅了呢? 1977年,美國地理學家阿瓦茲與它的父親——諾貝爾物理學獎獲得者路易斯,提出了恐龍絕滅與白堊紀末期的隕石雨有關的假說,其中提到可能有一顆小行星碰撞地球導致恐龍絕滅。

1984年,美國的兩位古生物學者,對地球上物種絕滅情況作了統計分析研究,結果發現,在過去的2.5億年中,生物滅絕似乎有一定的規律:約每隔2600萬年出現一次絕滅高峰期。如此準確的周期性意味著什麼呢?人們根據古生物學者推算出的生物災難期,對地面大隕石坑形成年代進行了考察,發現在生物災難期間形成的隕石坑,比其他年份多得多。有的天文學家認為,這可能是由於彗星周期性地轟擊地球而引起的。因為,在銀河系平面中,宇宙塵埃比較密集,當太陽帶領太陽系全體成員經過此平面時,宇宙塵埃就會擾動彗星雲,引起彗星轟擊地球,導致生物的大規模絕滅。

相關詞條

| 天體 | 黑暗星體 | 光年 | 宇宙 | 行星 | 星雲 |

| 天空 | 慧星 | 物種滅絕 | 天文學 |