名稱沿革

“大名”這個詞是公元前六六一年(距今二千六百四十七年)春秋晉獻公十六年時,掌卜大夫卜偃從“魏”中測解出來的,說它是興旺強大起來的吉詞。據《左傳》、《史記.晉世家》中載:獻公十六年率領著他的太子申生和趙夙、畢萬兩名官員興兵滅掉了他們國境西南方的三個小國,其中有個小魏國(在今山西省芮城北)。勝利後,獻公把魏國這塊地方賜於畢萬。對此,卜偃作了占卜,結語說。“畢萬之後必大‘萬’,盈數也!‘魏’,大名也!此是始賞天開之矣—…今命之大以從盈數,其必有眾。”意思是說:萬是盈數,魏是大名、這樣賞賜是天開其福,今以大名去從盈數,畢萬之後必然要興起來,得到眾多人的擁護。從此,“大名”就成了一個興旺強大起來的吉詞,成了一個後來地地名金冠。

“大名”這個詞,這個金冠用在府名上,始於唐德宗建中三年,田悅任魏博節度使時。自春秋畢萬封於魏,事後,經過一千四百四十三年,到了唐德宗建中三年,即公元七八二年的時候,駐在魏州(今大名縣城東北五至二十五里處即魏州治舊址)的魏博節度使田悅與蘆龍軍節度使十滔、恆州團練使王武俊結盟抗唐命,各自稱王,田悅自稱魏王,為取吉兆,把魏州之“魏”改為“大名”,把魏州的“州”改為“府”。於是“魏州”之名就改為“大名府”了。這是“大名府”名的第一聲,“大名府”名就開始於此。大名縣原來是,唐是元城、貴鄉兩個縣。兩個縣治與魏州州治同在一個城郭里。魏州改名為大名府了,縣名未變。

“大名縣”名開始十五代後漢。唐朝魏博節度使田悅僭改魏州為大名府,唐朝中央是不承認的,仍名魏州。公元九二三年李存瑁即帝於魏州,國號唐(史稱後唐),年號同光。,為取吉兆,將魏州改為興唐府,把元城縣改為興唐縣,貴鄉縣改為廣晉縣;至後晉,又把興唐府改為廣晉府,廣晉縣未變,把興唐縣復改為元城;至後漢乾佑元年即公元九四八年,認為“漢”已代“晉”,府名縣名再叫廣晉是不適宜的了,於是追緣唐朝日悅魏州改名之意,將廣晉府改為“大名府”,廣晉縣改為“大名縣”,元城縣名未變。《資治通鑑》後漢紀三中載:“乾佑元年—….改廣晉(其中有府、有縣)為大名府(其中有大名縣)。”這是以“大名”命縣名的第一聲。是“大名縣”名的開始。至此,有了大名府,也有了大名縣。

大名府、縣名稱,自後漢乾佑經後周、北宋、金、元、明、清等六個朝代基本未變,大名府名直到民國二年廢府改道未變,元城縣於民國三年併入大名縣,大名縣名一直傳續至今。民國二十三年版本《大名縣誌》沿革說,按中有一句話:“田悅與後漢以‘大名’稱府、稱縣者,不過籍卜堰一言而為之說耳”。

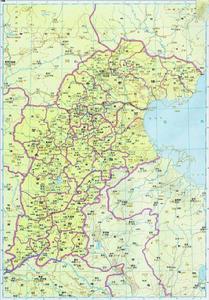

大名府為清朝初期直隸省總兵駐地,順治初年置大順廣道,雍正初年改為清河道,雍正十一年復置。起初大名府領一州十縣,即開州、大名縣、元城縣、南樂縣、清豐縣、東明縣、長垣縣、內黃縣、滑縣、魏縣、濬縣(濬縣)。雍正三年,割內黃縣、滑縣、濬縣(濬縣)分隸河南省彰德府和衛輝府;乾隆二十三年,分魏縣併入大名縣和元城縣。至此,大名府轄一州六縣,即開州、大名縣、元城縣、南樂縣、清豐縣、東明縣、長垣縣。

文化

大名府人傑地靈,在歷史上曾為府、路、州、道、郡治所在地。春秋時代屬衛國,名“五鹿”,是歷史上著名的“五鹿城”;戰國時期屬魏國;秦朝為東郡;漢朝為冀州魏郡;唐德宗建中3年(公元782)改稱大名府;宋仁宗慶曆二年(公元1024)建陪都,史稱“北京”,元、明、清為路、府、道所在地;清代曾為直隸省第一省會。解放後,曾建大名市。大名縣文化燦爛,人文薈萃,歷史上曾幾度繁榮昌盛,益滿中國古今大地。境內現有五禮記碑、狄仁傑祠堂碑、馬文操神道碑、朱熹寫經碑、萬堤古墓群等省級重點保護文物和宋代大名府遺址、直隸七師校址等,為發展大名經濟創造了良好的文化環境。

三國魏陽平郡,北周魏州,唐為天雄軍治,五代唐曰興唐付,晉曰廣晉府,又為天雄軍,漢改為大名府,周因之,宋仍為大名府,建為北京,金曰大名府路,元曰大名路,明仍為大名府,清因之,屬直隸省,民國廢,故治即今河北大名縣。大名府香油是大名的經濟特產!

歷史名人

水滸傳里的《盧俊義》就是大名府的還有水滸傳的大鬧大名府也是這裡!崔述,字武承,號東壁,直隸大名府魏縣人。乾隆二十八年(1763年)舉人。歷任上杭羅源知縣等。清朝著名的辨偽學者。著作由門人陳履和匯刻為《東壁遺書》,內以《考信錄》三十二卷最令學者注目。他發憤自勵,專心撰寫《考信錄》。嘉慶十九年(1814年),該書完稿。翌年,崔述不顧年老多疾,自己修訂了全集88卷總目。9月22日,又將自己的書裝為九函,並留下遺囑。二十一年二月,崔述去世,享年77歲。

現代名人

郭隆真(1894—1931年),原名郭淑善,化名石衫、石珊、林一、林逸。回族,1894年3月18日出生,河北省大名縣金灘鎮人。她是中國共產黨早期的女革命家,是北方婦女運動的先驅者和工人運動的卓越領導人。

郭隆真出生在一個家境中等的回民家庭。其父郭老攀受當時資產階級革命風潮的影響,思想較為進步。郭隆真受父親的影響,自幼便喜愛讀書,並富有反抗精神。

1909年,聰明好學的郭隆真便和父親一起在自己家裡辦了一所女子國小。該校是大名縣歷史上第一所女子國小,也是河北省農村的第一所女子學校。1912年5月,直隸省政府派視學檢查大名府的辦學狀況。當他了解到郭隆真父女興辦女學的情況,大加讚賞。1913年,天津直隸第一女子師範來大名招生,郭隆真毅然報了名,全新的天地給了她更大的思考和活動空間,她常和鄧穎超等同學一起探討國事,一起研究婦女問題。從此以後,郭隆真便離開家鄉,投入了轟轟烈烈的革命風暴之中。

1919年5月4日,五四運動爆發。5月5日晚,郭隆真主持召開了預備班積極分子大會,倡議立即行動起來,郭隆真和劉清揚、鄧穎超等一起籌備成立了有600多人參加的天津女界愛國同志會,成長為出色的女生運動領導人之一。5月25日,開津女界代表在江西會館召開各界婦女代表會,宣布成立開津女界愛國同志會,郭隆真被選舉為演講部部長,並兩次參加赴北京請願。女界愛國同志會組織了多次遊行示威,郭隆真總是活躍在隊伍的最前面,她曾三次被捕,每次出獄後都立即投入戰鬥。郭隆真英勇不屈的鬥爭精神,使她成為當時天津婦女運動和學生運動的著名領袖。

9月16日,周恩來、郭隆真、鄧穎超等20餘人開會,決定成立覺悟社,出版刊物《覺悟》。為尋求救國真理,1920年11月7日,郭隆真同周恩來、張若名等人一起踏上了赴法勤工儉學之路。1922年,中共旅歐支部成立,郭隆真於1923年經周恩來介紹加入中國社會主義青年團,同年轉為中國共產黨。1924年秋,郭隆真與李富春、蔡暢等15位同志被中共旅歐支部派往蘇聯莫斯科東方大學進行短期學習。

1925年5月,郭隆真奉調回國,在李大釗負責的北方區黨委領導下工作,被黨組織委派到國民黨北京特別市黨部婦女部工作,任婦女委員會委員,創辦《婦女鍾》《婦女之友》刊物。1926年,郭隆真在黨的指示下於北京西城創辦了縵雲女子學校,擔任主持人。1927年春,奉系軍閥大肆殘害北方的革命勢力,4月6日,中共北方的主要負責人李大釗等同志被捕。在極端險惡的形勢下,郭隆真從容不迫。她銷毀了所有檔案,掩護了其他同志撤退,自己卻未來得及轉移,再次被捕入獄,判處12年徒刑,經營救,於1928年底釋放。

兩年多的牢獄生活,使她與北京的黨組織失去了聯繫。1929年初,為尋找黨組織,她隻身南下,在上海邂逅闊別多年的鄧穎超,通過鄧穎超她與黨中央取得了聯繫。1929年春,黨中央派郭隆真赴東北工作。在中共滿洲省委從事職工運動,郭隆真以家庭婦女的身份進入哈爾濱中東鐵路三十六棚總廠,活動於工人運動的前鋒。她秘密組織和聯絡工人,掀起了一次又一次罷工鬥爭,迫使反動當局解散了工業維持會,建立了由共產黨人控制的工人委員會。1930年3月,郭隆真被調回瀋陽。不久她被選為中共滿洲省委委員,滿洲省委職工運動委員會書記。

1930年,山東青島的黨組織遭破壞。1930年6月,黨中央派郭隆真前往青島任山東省委委員,青島市委常委、宣傳部長,負責重組黨組織,參加中共山東省委的領導,任省委婦委書記。經過郭隆真與陳少敏等同志的共同努力,不僅重建了黨組織,而且還連續發動了幾次罷工。先後創辦了《紅旗報》、《海光報》等革命刊物。11月2日,郭隆真在海邊四方村與一女工骨幹密談時,引起特務懷疑,不幸被捕。這是她一生第五次入獄。

1931年春,郭隆真被解往濟南,國民黨山東省政府主席韓復榘親自審訊她。面對敵人的威逼利誘,嚴刑拷打,郭隆真堅貞不屈。1931年5月4日凌晨,她和鄧恩銘等同志一起被敵人殺害。

網路專家霍亮,大名縣東龍華人。2007年發現windowsvista的致命的漏洞,你可以想到1600名工程師開發的軟體讓他找的了漏洞那是多么的不簡單,2007年19歲是他向瑞星推薦了他對防木馬控制軟體的理論讓瑞星第一個開發出來了防木馬的一流軟體!

鄧麗君。大名府是鄧麗君的祖籍之地。

歷史沿革

在我們大名歷史上,曾經崛起過一座雄偉壯觀的古城,至今仍被人們廣為流傳、追憶、稱道,她就是享譽華夏的北京大名府。

據記 金-大名府路等(公元1189)

據記 金-大名府路等(公元1189)載北京大名府始建於宋仁宗慶曆年間,毀於十五世紀初,歷世359個春秋。加上北宋以前,曾作為歷朝路、州、郡、縣治地,共有1400多年的歷史。那么她的遺址現在何處,是不是就在今天的大名縣城,她在歷史上又曾經起到過怎樣的作用呢?

明確說,今天的大名縣城,歷史上也是一座府城,但那是明朝大名府,並不是北京大名府城。據縣誌記載,北京大名府的遺址就在今天的大街鄉。這個鄉的駐地大街村,歷史上曾經叫舊城大街,是北京大名府城的中心。東門口、鐵視窗、南門口、北門口四村,曾是這座古城的四道城門。那么,北京大名府是怎樣興起的呢?據《五代志》記載,公元360年,東晉時期的前燕在該縣當時一個叫貴鄉的地方設定了貴鄉郡和貴鄉縣,這是封建統治者在我縣地域設定郡、縣的起始。不久,郡、縣相繼撤消。到公元535年,東魏統治者在我縣東北部的古趙城重新設定了貴鄉縣。43年後,即公元578年北周統治者把貴鄉縣治遷到孔思集寺。孔思集寺就在今天的大街村。第二年,北周又在這裡設定了魏州。到了唐代,魏州城已經初具規模。公元621年,唐朝在魏州設定總管府,進一步加強了中央對魏州一帶的統治。

公元662年,唐朝把魏州改作冀州,還在這裡設定大都督府。公元672年,冀州復稱魏州。公元758年,唐肅宗在魏州設定魏博節度,派遣節度使,管轄魏、博、貝、衛、澶、相六州。魏是大名,博州是今天的聊城市,貝州在河北南宮一帶,衛州在河南汲縣一帶,相州就是現在的安陽。可見,當時魏博節度使的領轄範圍已經達到黃河以北涉及冀魯豫三省的許多地方。唐朝後期僖宗時,魏州城方圓80里,已經是那個朝代有相當規模的大都市。

公元882年,魏州節度使田悅叛唐稱王,首次把魏州改作大名府。這是我縣古代擁有大名府稱謂的開始。此後的60多年間,大名府幾經易名。公元948年,後漢統治者重新確定了大名府的稱謂。自此,直到這座城池在十五世紀初被洪水吞噬,“大名府”一直伴隨這座城市的歲歲月月。

十一世紀初,宋朝北方一個叫契丹的國家強盛起來。公元1042年,即宋仁宗慶曆二年,契丹在今北京東部的薊縣、通縣和唐山一帶,集結重兵,伺機南侵。訊息傳到宋都汴梁,朝廷文武官員緊急商量對策。很多人主張把京城西遷洛陽。還有人主張講和。丞相呂夷簡曾在大名府為官,十分熟悉黃河以北的情況。針對這些西遷派和講和派的言論,他講出了一段與眾不同的話:

“使契丹得渡過河,雖高城深池,何可恃耶?我聞契丹畏強侮怯,遽城洛陽,亡以示威。”“宜建都大名,示將親征,以伐其謀。”呂夷簡的意思是說:如果皇上遷都洛陽,使契丹不加抵抗渡過黃河,那時,城牆再高,城池再深,也難阻擋敵人的進攻。契丹人是碰見了強硬就害怕,遇見膽小的就欺負。匆匆忙忙遷都洛陽,是向敵人示弱,難以顯示朝廷的威力。應該建都大名,表現出皇上要親征的決心,這樣才能粉碎契丹南侵的圖謀。

大名府是當時黃河北面一座重要的軍事重鎮,有“控扼河朔,北門鎖鑰”之勢。就是說,她掌控著黃河以北的大片疆土,把守著宋都的北大門。堅守住大名,就堵塞了敵人南渡黃河的通道。宋仁宗採納了呂夷簡的正確主張,於當年五月就把大名府建為都城,定名“北京”。契丹聽說宋朝在大名建立了陪都,果然心裡膽怯,就打消了這次南侵的念頭。

新建的陪都北京,史稱北京大名府,既有“外城”,又有“宮城”。外城周長雖然沒有唐朝時的80里,但也有48里之多。宮城,周有3里,建設得相當雄偉壯麗。《水滸傳》中稱她“城高地險,塹闊濠深”;“鼓樓雄壯”,“人物繁華”;“千百處舞榭歌台,數萬座琳宮梵宇”;“千員猛將統層城,百萬黎民居上國”,應當說一點也不誇張。

使我們引以為豪的是,有眾多名人賢士曾來這座城裡治政安邦。單就唐、宋兩朝,就有田承嗣、何進滔、狄仁傑、樂彥禎、羅弘信、寇準、王欽若、呂夷簡、韓琦、歐陽修等名臣,在這裡相繼供職。可謂人才疊出,享譽古今。

可嘆的是,明朝初年也就是公元1401年一場大洪水淹沒了這座城市,結束了北京大名府長達千餘年的雄壯歷史。

如今,在我縣大街、魚營兩個村莊的地下,仍然有挖不盡的殘磚碎瓦。在前東門口、營莊、蔣莊、鐵視窗,沙堤等村周圍,還依稀可見當年古城牆的痕跡。前東門口有幾十戶村民就代代居住在南北二百多米坍塌的老城牆上。這片民居有個奇特的名字,叫作“城上”。

古城逝去,風韻猶存。壯哉,古老的都城北京;美哉,雄偉的大名府城。她是大名歷史的象徵,大名歷史的驕傲。她以一千餘年的閱歷,見證了大名古老的輝煌,也為現代大名的復興奠定了豐厚的歷史文化底蘊。

所獲榮譽

“大名府”入選省級歷史文化名城。大名府因河而興,西漢高祖十二年(公元前195年)建縣,隋唐時期崛起,成為黃河以北廣闊地區政治軍事文化經濟中心。五千多年文明史進程中,兩次為都,七為陪都,成就“北方重鎮”“畿輔八府”之首殊榮。擁有不可移動文物184處,其中國保單位4處。傳統手工技藝、雜技與競技、傳統美術、傳統戲劇、民間音樂、戲劇、曲藝、民間文學、傳統體育與競技、民間舞蹈、民間信仰、書法、文化空間、傳統醫藥、民俗等非物質文化遺產15個類別126項。經河北省人民政府正式批准公布,2014年7月成為省級歷史文化名城,繼宣化、蔚縣、涿州、定州、趙縣、邢台後我省第7個省級歷史文化名城。

2014年,對於華北平原上的大名縣來說,注定是一個不平凡的年份。4月,國家文物局《關於大名府故城保護規劃的批覆》經由省文物局下發至大名縣;6月22日,中國大運河被列入世界遺產名錄,成為我國第46項世界遺產,而“御河興府”的大名府也隨之成為世人關注的焦點;7月,經河北省人民政府批覆,大名縣列入省歷史文化名城,成為繼宣化、蔚縣、涿州、定州、趙縣、邢台後的第7個省級歷史文化名城。盛夏時節,走進大名古城區,仿佛穿越在歷史長河,移步換景間,盡顯古城魅力。

歷史久遠

大名歷史悠久,與中華人文發端同步。炎黃時期,為黃帝部落及其後裔昌邑封地。春秋時期,齊桓公在此築五鹿城,“以衛諸夏”。西漢高祖十二年(公元前195年)建縣後,隨著中國大運河的開通,隋唐時期位於永濟渠畔的大名府開始崛起,成為黃河以北廣闊地區政治軍事文化經濟中心。宋為京都開封的陪都,元為河北路、明為大名府、清為直隸總督府、民國為大名道,抗日戰爭勝利後曾在此設大名專區和大名市,新中國成立後改為大名縣至今。

唐建中三年(公元782年),魏博節度使田悅自稱魏王,將“魏州”升改為“大名府”,“大名府”名由此開始,也開創了“河朔三鎮”以其強大的軍事勢力與唐王朝對抗的局面。其中魏博(今大名)居河朔腹心,為三鎮之首,一度成為北方藩鎮割據的首府和中心,形成了獨具特色的“藩鎮文化”。

在大名5000多年文明史的進程中,作為黃河以北的區域中心城市就長達2000年,其中兩次為都,七為陪都,長達130年之久,奠定了大名在我國歷史上的地位,成就了大名以“北方重鎮”“畿輔八府”之首列為河北省歷史文化名城之殊榮,這些也是“大名府”鼎鼎大名的根基。

修復古城

文化是大名的魂。大名歷史上是一座文化名城,然而歷史的滄桑巨變使她美麗的容顏漸漸失去了風采。修復“大名府”古城,就是要使其浴火重生,再放光輝。2009年,大名縣委、縣政府按照“打大名府品牌,創歷史文化名城,專家規劃,政府主導,市場運作”的思路,重點規劃建設宋代大名府故城遺址文化展示區(遺址公園)和宋代北京大名府風貌遊覽區(主題公園)。大名古城(明城)沿襲原有古城道路格局,投資3.4億元進行恢復修繕。

明代“大名府”城建於公元1401年,距今已有600餘年歷史。歷年來,由於古城區城市功能衰落,對遊客的吸引力日益下降。“古城遲早要開發,開發得越早困難越小,越容易保存原貌。”然而,古城應該怎樣開發?應保留什麼、捨棄什麼?又如何確保“開發”不致影響其獨有的文化韻味?

古城修復重要組成部分,東城門修復工程的竣工吸引了人們的眼球,也打消了大家的疑慮,讓人們意識到修復古城,不是簡單地拆遷、推倒、重建,而是在尊重歷史前提下的文化構建,是重新賦予古城應有的形神之美,是經過慎重選擇、部分恢復歷史遺蹟,為公眾提供展示古城歷史文化的有效載體。

根據資源及發展現狀,古城修復沿襲原有古城道路格局,實施“兩點一線一軸兩區”建設。兩點即北城門外廣場及仿古街區、東城門外及東街仿古包裝;一線即古城牆觀光帶,按照古城原有城門建築形式,修復東、西、南三個城門,恢復古城牆和護城河,城門處建吊橋;一軸即南北大街商業步行街、南關風味小吃街、商業步行街建設,街道兩側建築按明清時期建築式樣進行改造包裝,恢復街面原有牌坊;兩區即北部商業居住區和南部歷史文化區,充分注入本地民居建築元素符號,逐步恢復大名古城史上的書院及寺廟,進行復古環境氛圍營造,展示古樸的民俗文化和古城歷史風貌。

如今,修繕後的“大名府”古城每一塊磚、每一片瓦、每一段城牆乃至每一座四合院都向世人訴說古老的往事,讓人流連忘返。

申報成功

大名申報省歷史文化名城,是經河北省人民政府2014年7月2日、省政府冀政函[2014]70號文批准公布的。大名之所以能被省政府公布為省歷史文化名城,除符合《河北省歷史文化名城名鎮名村管理辦法》所規定的“文物比較豐富、歷史建築成群成片、保留著傳統格局和風貌、歷史上曾作為政治、經濟、文化、交通中心或發生過重要歷史事件外”,主要還體現在大名所具有的城市文化價值和城市特色上。“大名有五個清晰的文化體系,藩鎮文化、運河文化、石刻文化、紅色文化、民族宗教文化,除此之外大名府城特色的建設理念也是大名府‘魂’的最好彰顯。”“大名府城在建設理念上彰顯了天人合一的規劃觀念、遵循了周禮的建設思想、具有風水獨特的龜背城形制。”

大名古城中間高,四周低,十字大街中心原點似龜背,向四方輕舒緩降。街巷結構嚴謹,形狀規整,主次分明,構成棋盤式方格路網,城樓、牌樓、衙署、書院、廟宇、古宅舊第、教堂等建築井然有序狀若龜殼,構成了豐富的街道對景,形成了優美的視線通廊,整個城市呈現十足的理性和有條不紊的秩序。城南門下有一暗溝通往外河,恰似龜首。中國古代城市建設方面,以龜為原型的城市多是平面構圖為龜形,以立體空間的角度構思龜形城市,大名是特例。

因地處黃漳溢域,特有的地理位置,讓宋明兩代故城毀於洪泛,歷經9朝1042年的文明被埋入泥土。省內外文物考古專家和國家大運河申遺專家組斷言:這是一座可震驚世界的埋在地下的巨大文物文化寶庫,也是600年繁華和戰火相伴的宋王朝唯一存世的古都城。特別是它由運河而興而盛的歷史,位居東西南北大運河樞紐並把大運河歷史推延到春秋戰國時代的價值,在中國大運河申報世界文化遺產中具有不可替代的作用。“任重道遠!大名成為省級歷史文化名城後,名譽的背後是責任,將一如既往地延續歷史文脈,保護好歷史留給我們的文化遺產。

特產

“珍積成燒雞”原名“二毛燒雞”,系中國河北邯鄲正宗(中華老字號)食品,被載入國家級史冊《辭海》“八大地方風味美食”大名“二五八”之首,邯鄲市十大名小吃。

由王德興創始於清朝-仁宗嘉慶十四年(1809年)直隸大名府(今河北大名縣城內)因乳名“二毛”及在煮燒雞的鍋里放有二個石貓所以故里鄉親稱頌“二毛燒雞”。據傳,清朝道光年間,新任府尹上任路過店前,聞香落轎,品雞問其名,隨口吟詩曰:誇官逍遙道,聞香品佳肴。適逢設盛宴,吾必備“二毛”。從此“二毛燒雞”更是譽滿全城,並留下了“一鍋燒雞滿城香”的美譽,名揚在外。

第二代繼承人王國珍。嫌頌號“二毛”不雅,便以自己名中的“珍”字為首,並取“珍品,積研,成名”之意,於清朝光緒五年(1879年)更名為“珍積成燒雞”沿襲流傳至今。雖然改了名,但人們仍習慣稱“二毛燒雞”,也有部分人不知道“珍積成燒雞”就是名揚內外的“二毛燒雞”,很多人認為“珍積成燒雞”與“二毛燒雞”是兩種名小吃。因此在近幾年來以第四代傳人王憲維為首的王氏家族經營者們把“二毛燒雞”與“珍積成燒雞”同時做為門面的招牌。“二毛”這個流傳百世的名字,不但在清朝就名揚中原大地,而且在改革開放的今天也是在大江南北,海內外早已廣為人知的燒雞楷模。當時百姓有一首流傳歌謠:“想吃雞得跑快腿,吃了以後得捂住嘴,頂風無腥味,順風鼻子眼裡冒香氣”。出名的訣竅在哪?是製作傳統秘方的藝求,出類拔萃的味道,促使了“二毛燒雞”在社會上形成了“聞著不想走,看見了想吃到口,孝順人,想給老人買只走,義氣人,在朋友場上想托著燒雞露一手”。1966年時任國家首腦周恩來總理,來大名視察時,品嘗了繼承人王憲生烹製的燒雞後讚不絕口。

現在以第四代傳人王憲維為首的王氏家族繼承的“‘二毛’珍積成燒雞”名聲與日俱增,其特點:精選活雞、加工精細、合理配製、嫩爛醇香、肥而不膩、乾淨衛生,在煮製中嚴格把住“病、殘、死”雞不宰、嫩鮮活雞搶買。用多種名貴藥材及百年老湯用火“文武”兼備,色、香、味、形俱佳,其藥用價值極高,常食用有補鈣、消痰、利氣、強身、健胃之功效。

大名“二毛燒雞”目前已成為流行當地、馳名中外、深受廣大人民民眾喜愛的傳統名吃。

大名五百居香腸

系以新鮮豬大腿肉、肋肉、臀部肉、腰肉為主料,大多為瘦肉;腸衣為漂洗潔淨無暇的豬腸衣;輔料有石落子、砂仁、香精、精鹽、砂糖、純高梁酒及陳年醬油等。先將肉料洗淨去血,切成肉丁,加以各種佐料及調料,攪拌均勻,放置3小時左右,待料味入肉後再灌腸。每灌14厘米左右用麻繩結紮,邊灌邊扎,直至整條腸衣灌滿,然後經恆溫烘乾而製成。成品色澤純正,腸條飽滿,粗細均勻,肥瘦適宜,香味醇厚,甜鹹兼具,軟滑利口,食之不膩,且耐久存。

大名郭八火燒

“郭八火燒”,創業人郭致忠,大名縣西大韓道村人。曾在北京(原順天府)學藝,清光緒二十一年(1887)年回到大名,在縣城開業,經營火燒。因他從順天府學藝而來,堂號首取“天”字,並希望買賣興隆,又取“興”字,故立店鋪“天興火燒鋪”。郭致忠小名叫“郭八”,因此,當地人便把他經營的火燒鋪叫作“郭八火燒鋪”了。“郭八火燒”作料齊全,製作精細,風味獨特,層多且薄,每張上有二十五層至三十層,外表金黃油亮,呈現石榴籽狀,吃起來皮酥里筋,焦香可口,味香誘人。郭致忠後來將手藝傳給兒子郭瑞,郭瑞又傳給兒子郭殿臣。現在由郭殿蔬繼承祖藝,經營了“天興火燒鋪”。由於“郭八火燒”享有盛名,所以生意興隆,經濟效益十分可觀。現在人民生活越來越高,食用“郭八火燒”的人越來越多,特別是擺宴待客時,都少不了“郭八火燒”作為主食。“郭八人燒”在冀、魯、豫三省交界處,由於它在製作上,配料比例嚴格,做工精細認真,具有皮酥、層多、味道鮮美,歷史悠久而享有經久不衰的盛譽。一九六五年李先念主席視察大名時品嘗了“郭八火燒”,一九六六年春,周恩來總理來大名視察時,也品嘗了“郭八火燒”,並且親自接見了郭瑞同志,高度讚揚了他打火燒的技藝,並且風趣地說:“老郭,你打的火燒真不錯!我吃了一個半,謝謝你。”現在“郭八火燒”經營者是“郭八火燒”第四代傳人郭衛東,他繼承祖業,講求質量,堅守信譽,保持著傳統風味。隨著人民生活水平的提高,吃“郭八火燒”的人越來越多,現在不僅是設宴待客的主食,還是饋贈親友之佳品。備註:二毛燒雞、五百居香腸再加郭八火燒就是大名府赫赫有名的“二五八小吃”。

大名杏

一串鈴於5月下旬至6月初成熟,果形如圓鈴,果實掛枝成串,果頂圓平,中央不凹入,縫合線顯著,果皮淺黃色,陽面有紫紅暈,皮薄茸毛少,易剝離,果肉黃白質細,果汁多,纖維少,味微酸,有香氣。紅杏於6月上旬成熟,呈短卵圓形,果實大,果面淺金黃色,部分有紫紅色,果肉深黃色,肉厚,極甜有香氣,離核,品質最上。紅杏於6月下旬成熟,呈長卵圓形,果實肥大,果頂微尖,果面綠黃色,陽面有紅暈,果肉青黃色,絨毛多,肉厚、皮厚、肉細,離核,汁少味酸,適宜加工。水白杏於6月下旬至7月上旬成熟,果實中等,短卵圓形,果頂微凹,稍偏,縫合線明顯,果面黃白色,皮薄肉細,離核,果汁多,味甜微酸,品質較好,但不耐儲存,宜鮮食。

![大名府[宋代名城(今河北省邯鄲市大名縣)] 大名府[宋代名城(今河北省邯鄲市大名縣)]](/img/f/6da/nBnauM3X3gzN4YDOyITO4ETOyQTM0MjMxMjNyQTNwAzMwIzLykzL1gzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg)