人物生平

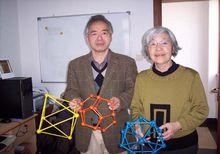

坂內英一在上海交通大學

坂內英一在上海交通大學坂內英一,1946年2月7日生,日本數學家、教授。1974年從東京大學博士畢業,先後在東京大學、學習院大學、俄亥俄州大學、九州大學等國際著名院校任教。2009年由於年齡過大從九州大學強制退休。2010年在河北師範大學擔任客座教授,並在那裡待了三個月。2011月2月,在上海交通大學擔任講席教授,並在中國生活至今。

主要成就

2007年憑《代數的組合せ論の研究》(代數的組合理論的研究)獲得日本代數學獎。

坂內教授是國際代數組合領域的領軍人物和研究先驅, 他與伊藤達郎教授合作完成世界上第一部使用“代數組合”這一名稱的專著,該書已成為代數組合領域的經典書籍; 他已發表110多篇研究論文,研究內容包括組合數學(圖,設計,碼,結合方案,球面設計等)、有限群、數論(格和模形式)、正交多項式(Askey Wilson正交多項式)、數值分析中的積分公式、數學物理(自旋模型與能量極小化構型)等。他曾多次組織代數與組合方面的國際學術會議,包括與萬哲先院士一起在1994年組織了第一屆中日代數組合國際會議。他榮獲1979年俄亥俄州 立大學頒發的傑出研究獎(Distinguished Research Award)和2007年日本數學會頒發的代數獎(Algebra Prize)。2013年當選美國數學會首批會士。坂內教授的最大夢想是從代數組合的角度對有限單群分類給出新的理解和推廣。

出版著作

1. Eiichi Bannai and Makoto Tagami, A note on anticoherent spin states, J. Phys. A: Math. Theor. 44 (2011)342002 (7pp)

2.E. Bannai, T. Miezaki, and V. A. Yudin: An elementary approach to toy models for D. H. Lehmer ’s conjecture, Izvestiya RAN: Ser. Mat. 75:6 (2011) 3–16.

3.Eiichi Bannai, Etsuko Bannai: Tight 9-designs on two concentric spheres, J. Math. Soc. Japan, 63 (2011),1359-1376.

4.Eiichi Bannai, Tsuyoshi Miezaki:On a property of 2-dimensional integral Euclidean lattices, Journal of Number Theory 132 (2012) 371–378.

5.Eiichi Bannai, Etsuko Bannai, MasatakeHirao, Masanori Sawa: On the non-existence of minimal cubature formulas for Gaussian measure on R2 of degree t supported by [ t/4 ]+1 circles, J. of Algebraic Combinatorics 35 (2012),109–119.

6.Eiichi Bannai, EtsukoBannai: Remarks on the concepts of t-designs, J Appl Math Comput. DOI10.1007/s12190-012-0544-1, in Proceedings of AGC2010 (13 pages).

7. Eiichi Bannai, Etsuko Bannai, JunichiShigezumi: A new Euclidean tight 6-design, to appear in Annals of

Combinatorics, arXiv:1005.4987 (8 pages).

8. Eiichi Bannai, Tsuyoshi Miezaki,Toy models for D. H. Lehmer ’s conjecture, II, accepted for publication

in Proceedings of Florida conference) arXiv:1004.1520. (32 pages).

自我評價

坂內英一與夫人坂內悅子

坂內英一與夫人坂內悅子以下是《一個數學人的感想》的原文。

我是一個數學家。我從2011年2月起作為致遠講席教授在上海交通大學全職工作。 我很喜歡在上海的新生活,我非常感謝上海交通大學為我提供在此工作的機會。

我1946年出生於日本並一直在日本國內接受教育,1968年東京大學本科畢業,1970年東京大學碩士畢業,之後成為東京大學助理教授(註:當年聘為助理教授通常不要求獲得博士學位,並且允許在工作後以提交論文的形式來申請博士學位。),這是我人生中的第一份工作。1974年到1988年間,我在美國俄亥俄州立大學工作,歷任助理教授、終身副教授和教授。我1989年回到日本,就職於九州大學直到2009年63歲時退休。在日本教育系統里,63歲是一個法定退休年齡, 而退休人員是不能繼續上課或者指導學生的。我對此深表遺憾,因為我想繼續我的數學事業,而且我相信我仍然會對許多學生大有幫助。 從20世紀90年代初到2009年止,我累計訪問中國有10次左右,或作短期訪問,或參加會議。 由於河北師範大學的幾位相熟學者的邀請,我在2010年冬季以訪問教授的身份訪問該大學3個月。 在訪問河北師範大學期間,我收到了上海交通大學的聘書。我期待一個全職工作的崗位,讓我有機會與年輕學生一起工作, 所以我很高興地接受了上海交通大學的聘請,並於2011年2月初正式在上海交通大學開展我的教學科研工作。我於不同時期在日本、美國和中國分別獲得過全職工作,這種經歷也許並不常見。我願意談談我在人生各個階段處於各種不同環境中的一些感受。

我是在第二次世界大戰結束後長大的,我認為那時是日本的一個非常好的歷史階段。不幸的是,這一觀點也許並不為多數日本人所認同,儘管近期也有一些出版物和電影對那個年代進行了緬懷。那時的日本非常貧困,社會秩序也沒完全建立起來,但是我們滿懷希望,躊躇滿志,人與人之間的關係也很親密。在一定意義下,我感覺今天的中國也處於這樣一個很好的歷史階段。現在有許多日本人,特別是年輕人,認為今天發達的日本好於20世紀60年代的日本,甚至有不少人認為日本目前的社會制度比其他國家的制度優越。我完全不同意這樣的觀點;我知道我的觀點不是日本的主流,但身為一個日本人,我也無可奈何。這是一個也許要進一步討論的話題。老一輩人有時會抱怨年輕人丟失了夢想,而年輕人看到了當今日本所存在的各種問題時,又會埋怨我們上一代人埋下了諸多禍根。事實也許確實如此。日本的代溝問題已相當嚴重。

捕蟬的坂內英一

捕蟬的坂內英一讀國小時,我的最愛是各種昆蟲,包括蟬、蜻蜓、蝴蝶、甲蟲、蝗蟲、螞蟻等。直到現在我還非常善於捕捉和觀察各種昆蟲。 我們那個年代的小男孩兒普遍對各種小昆蟲感興趣,但這一喜好在當代的小朋友們當中已不再流行。 現在的孩子們往往沉迷於各種電子遊戲和卡通片,當然,我們小時候也很喜歡各種漫畫書。我在國小期間閱讀了法布爾的《昆蟲記》, 於是做一名昆蟲學家成為我那一階段最大的夢想。當我跨入中學校門以後,我意識到世界上專門研究昆蟲的科學家為數不多, 而需要死記硬背的國中生物課程也讓我覺得索然無味,這導致我放棄了成為自然學家的願望。 我的數學成績一直很好,我也對數學一直很有興趣,但在初一的時候我才開始真正著迷於數學。 我那時讀了一本關於歐幾里得幾何的書,書中採用傳統的方式來講述歐幾里得公理化思想。 我也讀了許多為中學生寫的數學家故事,知道了阿貝爾、伽羅瓦和其他傳奇數學家的事跡。 我被這些數學家的堅定意志及人生經歷所深深感動,儘管他們的生活並不總是與快樂相聯繫。 在我讀過的眾多讀物中,有一本是我尤其喜愛的,它講述了“為數學而數學”和“為科學而科學”的哲學理念。 當我成為職業數學家之後,我曾一度試圖尋回當年讀過的這本小冊子,但一直未能如願, 從而這項任務成為我多年未完成的一個家庭作業。僅僅在四五年以前,我才終於在一家書店中買到了再版的這本書,當時真是欣喜若狂。儘管對成為職業數學家意味著什麼還並不很清楚, 我在中學階段越來越對數學產生感情,並越來越堅定地想走上數學之路。我那時試著研究費馬猜想(費馬最後定理)和四色猜想。其中, 費馬猜想是說對於任一個不小於3的整數n,關於未定元x,y,z的不定方程x^n+y^n=z^n無正整數解;四色猜想則斷言任給一張地圖,我們總可以最多使用四種顏色來為每個國家著色,使得具有共同邊界的國家所塗顏色互異。很顯然,我沒有成功,我甚至沒有獲得任何有意義的進展,但是這些不成功的嘗試仍然帶給我很大的滿足感。(正如不少讀者所知, 這兩個著名的猜想目前都已經被證明了,相關工作是人類心智的榮耀。)

我前面提到過的那本為孩子們寫的書講述了許多數學家的故事,其中強調了對數學和科學的信仰, 以及對純學術的敬佩。儘管書中沒有明確提及,但是我認為這是與當時反戰、悔戰、渴望和平的社會氛圍相關聯的。 我一直深愛並珍惜那個年代的這種情感。因此,我對數學和科學產生了濃厚的興趣,而這就是數學對於我的主要意義。 具體地說,就是只為了數學和科學而研究數學和科學。我相信這種態度在我這一輩人中是普遍的,絕不僅限於我自己。東京大學一直是日本最負盛名的學府。在我讀書的年代, 每年有近千名新生進入東京大學理工部學習,並在兩年的學習之後分配到不同的系。 那時,儘管新生們知道物理系或數學系招收的人數相當有限,大部分人將不得不在兩年後被分到別的系, 還是有近半數的新生把進入這兩個系作為頭兩年的奮鬥目標。事實上,那個年代的年輕人, 包括我自己,嚮往乾淨單純的生活,希望遠離戰爭,遠離貪婪的資本主義。儘管你們會覺得奇怪,但是我那時的確已經鐵定了心思非數學不做, 我開始全身心地投入到數學的學習和研究中。那時(即使現在), 家長都希望子女能過安全舒適的生活。故而,在我讀書的時候,許多父母並不希望自己的小孩研究數學, 因為他們普遍認為數學專業的學生只有極少數有機會在畢業後從事學術研究,而大部分只能去當中學教師或者成為保險公司的雇員。在選擇院系的時候,我和我的許多同學都必須與父母鬥智鬥勇,我們極力希望能被選入數學系,並願意獨立承擔風險。在目前的日本,如果一個年輕人想進入數學專業學習,來自家長的阻力已經不太多了,因為由於資訊時代的到來,比以前多得多的公司需要僱傭數學專業的畢業生。我不是很清楚中國學生選擇數學專業的確切情況,但我估計中日兩國的情況是類似的。

在我年輕的時候,日本的研究生入學考試競爭異常激烈。我的研究生同學都很聰明,事實上他們中的大多數人都具備成為數學家的素質,並且許多也確實成為了成功的職業數學家。我仍舊記得我得知自己被東京大學研究生院錄取時的高興心情。讀研期間,我的時間基本都花在了數學研究和學習上。20世紀60年代, 日本大學以及西方許多大學爆發了大規模的學生運動。而我過著相對平靜的生活,堅持以數學為第一要務,我也在研究生課程結束時與妻子成婚。我選擇了有限群論這個方向進行鑽研並開始了我真正的學術生涯。相較於學習課本和準備考試,我更喜歡動手做研究(在我成為教師以後,我總是鼓勵我的學生們儘早開展真正的研究。我相信這是激勵他們深入學習的最佳途徑)。獲得碩士學位後,我成為東京大學的一名助理教授。這樣,我作為一個低資歷的教員開始了我的教學生涯。學校當時指派我去指導幾位本科生,伊藤達郎是其中的一位。於是他從本科階段就參與我的研究,我們當時一起解決了圖論中一個著名的問題,即在給定取值至少為3的最大度和直徑的網路中沒有一個其節點個數可以達到所謂的Moore界。我在這段時間還發表了幾篇關於置換群的論文,並在1974年通過遞交研究論文的形式獲得了東京大學博士學位。我想這些早期成果讓我得到了同行的認可,尤其是因此結識了許多外國數學家。

1974年的一個偶然場合,我獲得了申請俄亥俄州立大學博士後的機會。我的博士後申請並沒有成功, 但卻很快收到一份俄亥俄州立大學預備終身助理教授的聘書。這是一件很罕見的事情,讓我非常吃驚,因為我的英語水平一點兒也不行,我完全沒做好用英語開展教學的準備。鑒於我薄弱的英語水平,他們耐心地允許我在俄亥俄州立大學的頭一年講授只有很少學生選修的研究生前沿課程(這也非常罕見,在今天的美國甚至不可想像)。無論如何,這種安排使得我可以開始適應美國的生活。到了俄亥俄以後,我的興趣從群論轉向了組合學。20世紀70年代,有限單群分類問題盛行並主導著群論領域。同時,這又是一個非常專業的問題,我不能很好地縱觀全局。當然,我的倔脾氣也被激起了,於是我就開始研究組合學。那時幾乎沒有日本數學家在組合領域工作,這一領域也被日本的主流數學界所看不起。在美國,情況有些許不同,組合學正在開始逐漸被承認為一個嚴肅的數學領域。 我的基本想法是從群論角度來為組合學提供價值觀和指引方向,我並不準備在組合問題中僅僅套用某些群論技巧。我對自己的研究綱領的正確性充滿信心,並準備在這一研究方向上堅持下去,做出突破。所以我有目的地用“代數組合”來命名這一 從群論觀點來研究組合學的新研究方向,並開始系統地研究這種“組合對象的表示理論”。我積極主動地投身於這一研究事業,並為自己可以作為這個領域的開拓者之一發揮主導作用而感到驕傲。此研究領域先是逐步被外界認可,繼而迅速得到了全球數學界廣泛和強有力的支持。我把我們的研究方向的基本理念概括為“沒有群的群論”。我和伊藤達郎於1984年合作出版的《代數組合》一書對這一研究潮流起著基本的推動作用,該書第一次正式使用“代數組合”這一名詞(我們目前正努力編寫《代數組合II》,並希望能儘快完成,它也是我在上海交通大學工作期間的一個重要任務)。我喜歡在俄亥俄州立大學的研究、教學,還有家庭生活。我們不僅可以在俄亥俄的優良環境中撫育孩子,我還得到了許多同事的大力支持,並於1979年獲得“俄亥俄州立大學傑出研究獎”。此後, 我的學術道路非常順利,在1984年成為俄亥俄州立大學終身正教授。我在俄亥俄州立大學指導了11位學生獲得博士學位,他們中的大多數人現在是職業數學家,工作於世界各地。

我原本以為自己將在美國度過餘生。儘管我對我在俄亥俄州立大學的生活非常滿意,但是我仍然關注日本的數學。 日本的數學家在某些領域有傑出表現,特別是諸如數論、代數幾何這樣的傳統數學領域,但是日本數學並沒有在每個領域都達到高水平。 例如,組合學在日本被視為次等學科,完全沒得到應有的重視。我的一個抱負是扭轉日本數學界的這種氣候。 因此,當我在1989年看到九州大學公開招聘數學正教授的啟事時,我便申請並獲得了這一職位(那時,日本大學進行公開招聘並歡迎外部人士申請的情況是不多見的)。

即便是現在,我也不確定我回日本的決定是否明智。但是一旦下了決心,我就毫不動搖地回到了日本。所幸的是,我的孩子們都能夠適應日本的新生活。於是我在自己的祖國安心地開始了新的工作。在九州大學,我指導了很多學生,包括培養了25名博士生(其中8位沒參加課程學習而通過直接遞交研究論文來獲得博士學位)。我在九州大學培養的許多學生也已經成為了職業數學家。我感覺我已被日本數學界所認可,我在2007年獲得了日本數學會授予的“代數獎”,該獎表彰我成功推動“代數組合”這一研究領域的終身成就。但說實話,我並不確定我在日本是否真正取得了成功。我完成了在日本建立起一支強大的代數組合研究隊伍的目標。另一方面,在日本數學界中仍然存在很多地方政治,日本組合學界在不同方向上各自為戰,不同的研究團隊之間沒有良好的溝通交流(當然,這也許並不只存在於日本,包括中國在內的許多其他國家也都有類似情況)。

在日本的體制中,在九州大學,我們必須在63歲時退休(現在可稍許延長)。作為退休人員,我們不能繼續正式授課,也不能繼續指導學生。我對退休後的生活沒有清晰的計畫。這時,非常奇特的事情再次發生。我的一位好朋友、一位研究組合學的法國數學家告訴我,上海交通大學有許多職位正在進行全球公開招聘,他認為我應該提交一份申請。於是,我在2009年提交了申請,儘管我完全不知道自己是否有機會等到一份聘書。我深信自己能夠幫助上海交通大學發展“代數組合”這一重要研究領域, 幫助上海交通大學成為該方向世界上最重要的研究中心之一。然而,我不知道上海交通大學是否會認為我年事已高從而不適合該校的一個全職崗位。從提交申請到正式獲得聘書花費了一些時間,但是我總算得到了這個全職的工作機會,從而可以繼續我的教學事業。我非常感激上海交通大學和上海交通大學數學系所給予的支持。 從2011年2月起,我在上海交通大學重新開始了教書生涯。同為退休數學家的妻子陪同我來到了上海,我們非常喜歡並珍惜這一新的機遇。

數學系會議室,左四為坂內英一

數學系會議室,左四為坂內英一上學期我應邀為上海交通大學致遠學院大四學生開設了圖論課程,給我留下非常深刻印象的是這群孩子的聰明才智,我也意外地發現給這些學生上課是件多么愉快的事情,他們對學習充滿熱情,對教師彬彬有禮。雖然我用英語授課,但是與學生的交流似乎並不存在語言障礙。今年的春季學期以及去年的春季學期,我利用每個周末來講授一門非正式的課程,聽課者是主動前來的本科生、研究生以及教師組成的混合群體。我在演講中提出了許多未解決的問題。令我非常驚訝的是,當時還只是計算機系一年級本科生的一個小伙子解決了其中一個問題,並在一家科研雜誌上發表他的工作。他的確讓我感到驚訝。我還發現一些其他同樣非常厲害的學生。我很期待將來能與他們合作研究數學。我相信我們可以在上海交通大學組建一個研究小組,把這裡變成世界上一個強大的“代數組合”研究中心。我與本系的同仁一起正在組織一個將於2012年8月召開的“2012上海代數組合會議”,詳情請參考以下連結: 我相信這次高規格會議將是上海交通大學被承認為世界上代數組合研究中心的第一步。

在2007年被日本數學會授予“代數獎”時,我受邀在日本數學會年會上作了一小時的特別演講,同時應邀為日本數學會的官方雜誌《數學》撰寫一篇特別文章。我的演講和特邀稿件取了相同的題目,即《作為純粹數學的組合理論——代數組合的目標》。這篇文稿已於近期譯成中文,中科院數學所發行的刊物《數學譯林》將刊登這一中譯本。該稿的中文版本、英文版本以及部分日文原稿可參見以下連結:

閱讀上述文章你會發現,我衷心希望有更多的人贊同將組合學作為純數學的一部分來研究。 眾所周知,組合學的蓬勃發展與資訊時代的來臨緊密相連,組合學研究對大量的現代套用領域不可或缺。 我不反對利用組合理論來解決諸多套用領域的問題。在另一方面, 我感覺我們應該強調組合學的核心部分,也即被數學內蘊的重要性推動的那些研究方向。我對這一核心內涵的存在性深信不疑,並且也非常希望能深入開發這樣的核心領域。 這或許就是“為數學而數學”吧。我強烈地意識到,即使在當下,為追求數學真理而進行數學研究仍有非常重要的現實意義。這也是我輩人年輕時所秉持的觀點。就個人而言,我希望保持這一理念,矢志不渝。然而不幸的是,這種為數學而數學的想法現在並不太受歡迎,即使在數學家群體中。我可以在世界各地感受到這一普遍趨勢,尤其是在今天的日本。現實情況是,許多數學家喜歡做能賺錢的數學。比如說,如果大學或研究人員強調他們的研究對於工業套用的(潛在)效用,他們就能拿到更多的錢。而我想說的是,數學家們自己必須對數學充滿信任,我相信即使是由於實際套用背景而做出的真正有用的數學研究也一定對應於有深度的核心數學。你們其中的部分人或許聽說過解決了費馬猜想的懷爾斯的故事,他曾花了8年的時間完全專注於費馬問題的求解。解決了龐加萊猜想的佩雷爾曼是一個更為極端的例子。國際數學聯盟決定向其頒發菲爾茲獎章,但佩雷爾曼卻拒絕接受,他還拒絕了美國克雷數學研究所頒給他的一百萬美元的千禧年數學大獎。一方面,我不會像佩雷爾曼一樣極端,只要我認為自己配得上,我會接受任何授予我的獎項。另一方面,我又十分理解他的處境,特別欽佩他的決定,對他寄予深切同情。我深刻感受到, 給予數學家的最好獎勵是他們做數學研究時獲得的成就感,而不是外界的認可,雖然外界的認可在某種程度上會為那些不像佩雷爾曼一樣有足夠自信的數學家們鼓舞士氣。儘管可能不如以前普遍,我們當今仍然可以在各個層次的數學家中找到許多人,他們像懷爾斯和佩雷爾曼一樣努力地忠實於數學,這其中也包括一些默默無聞的數學人。

我想要提及的另一個觀點是,我渴望了解每個數學家個體在數學發展中扮演的角色。數學絕不是一些無個性特徵的定理或技術的倉庫, 數學世界中瀰漫著濃郁的人文情懷。每位數學家都憧憬著可以在數學領域建功立業。如果幸運的話, 也許你會獲得一時的成功;但通常情況下,道路崎嶇不平,你很難到達你構想的目標。 儘管如此,我認為,如果我們能看到一個個具體的人的夢想和意圖,包括許多不成功的嘗試,我們會被深深地打動。 我強烈地感受到數學中人性的分量,特別是當我們為已故數學家編輯紀念文集的時候。我曾四次參與此類編輯工作, 分別是緬懷Francois Jaeger、鈴木通夫(Suzuki Michio)、Jaap Seidel和Donald G. Higman。鈴木,Seidel和Higman可謂壽終正寢, 雖然我仍能清晰地聽到他們未竟的心愿。然而,Jaeger卻是在他事業的頂峰時期驟然辭世,年僅50歲。我禁不住會想, 如果他的生命之路可以走得更長,如果他可以繼續他的研究,那么旋量模型理論研究的現狀或許會截然不同。 有些時候,我甚至懷疑某些好數學將隨著Jaeger的離世而永遠不見天日,並為此而頗為不安。當然, 數學中的許多結論往往在遺失之後又被再次發現,但是發現過程卻可能大相逕庭。由此, 我們可以真實地看到每位數學家在數學進步中扮演的角色。

如前所述,我大約一年前開始在上海交通大學上課,我也很喜歡這裡的生活。與日本和美國相比,中國在很多方面給了我某種無秩序的印象。 我知道許多日本的年輕一代更喜歡日本井井有條的社會管理。儘管你們會覺得奇怪,我也很難給出合乎邏輯的解釋, 但是就個人而言,我在這種混沌中感覺舒適。這裡的氣氛猶如三四十年前的日本(在此,我主要指精神層面, 不是指其他方面,而且我決不認為這是一件壞事)。日本是一個已開發國家,但是日本的體系太過死板, 每個人都必須小心謹慎,不越雷池一步,日本以犧牲許多優良傳統為代價換取了發展。 但是,我在上海找回了我在年輕時曾經擁有的溫馨氛圍。

至於大學裡的師生關係,我在1974年至1989年間在美國親身體驗到了那裡的變化。廣泛引入學生對教師的教學評價機制是一個典型事例。 不可否認,這或許有助於提高對普通學生的教學質量,但是由此也導致諸多良好的教育理念不復存在。 我認為這是與社會發展緊密相連的,我們失去了對數學和科學的信心,失去了“為數學而數學”、“為科學而科學”的信念, 失去了對大學角色的信心(許多人開始認為大學應該滿足納稅人的需求,並且這是大學的唯一任務, 而非以發展科學、引領社會為己任)。當我決定回日本時, 我以為日本的大學仍舊保持著我所期冀的優良傳統,並且對此充滿期待。 但是在日本執教的20多年裡日本的大學體系發生了巨大變化,儼然成為我當年在美國所見所聞於15年至20年之後的翻版。 對此我深感沮喪,也試圖反對,但卻無濟於事。我認為日本大學丟失了學術的優良傳統, 其情況甚至比美國更糟糕——許多日本數學家和科學家們失去了對於數學以及科學的自信, 然而在美國,他們在某些程度上還保留了這樣的自信。我是一個守舊的人,也許日本的年輕一代不會同意我的觀點, 也許他們不了解我們上一輩人當年是如何熱切期待著可以為數學而數學。

那么中國的情況又如何呢?我目前在中國處於一個特殊的位置,我沒有能力了解到整箇中國的情況, 但是中國給我的印象極像我在1974年初抵俄亥俄州立大學時對美國的印象,也頗似我在1989年剛到九州大學赴職時對日本的印象。 是的,我感覺到了這種相似性。我感覺某些改變是勢不可擋的(也許這種改變已經開始), 我認為並希望中國仍可保存和營造一些良好的學術環境,但是我在美國和日本所經歷的也很有可能會在這裡重演。 另一方面,我認識一些很優秀的中國學生,他們心無旁騖地致力於數學和科學研究。 我真心認為中國(或上海交通大學)有更大的可能性來捍衛學術的價值, 在我們的學生中將誕生未來的懷爾斯和佩雷爾曼。我說過, 中國還不是非常有秩序,但這並不一定是壞事,因為這意味著許多的可能性和好機會。 我誠摯地希望上海交通大學可以保持高學術性,可以更上一層樓, 如果可以的話,我很樂意為此做出我力所能及的貢獻。

在寫這篇文字的時候,我想起了我多年前讀過的一段趣聞,並準備用它來結束本文。雖然我不能準確回憶起我在哪裡讀過, 但是它可能來自《美國數學會通報》,作者或許是J. H. Conway。如果我記錯了,或者細節上有出入,請您原諒。

什麼是好的數學工作?答案很簡單,如果有人找到你,問你是否可以以一萬美元的價格將你的定理賣給他。 如果你欣然接受,那么這就不是個好工作。那么一百萬美元又如何?如果你還是不願意賣掉你的定理, 那它或許就是個非常好的數學工作。真正的好工作是無論別人出多高的價格,你都絕對不想放棄的心血結晶。 數學家的價值不能也不應該被外界因素所衡量,譬如他們發表了多少篇論文,論文發在了什麼級別的刊物上, 拿到了多高的薪水,得到了多少研究基金,獲得了多少榮譽,等等。唯一的衡量標準是數學家們如何看待他們自己的工作。 如果你對自己的一些工作懷有真情實感,無論別人出多高的價格你都從未想過要放棄,那么你就是一個真正的數學人。