歷史沿革

圖片

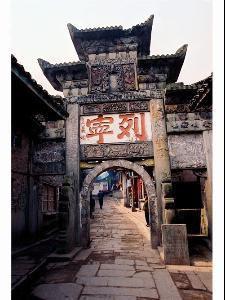

圖片石橋漢代建場,明末戰毀,因有小溪環繞而穿街心,並架有

數座石橋銜接東西街道,故而得客石橋河。

地理位置、人口

石橋鎮,位於四川東北部,東徑107°06′,北緯31°17′之間,距縣城61公里,幅員面積55平方公里,與營山、渠縣、平昌三縣接壤,素有達縣"西大門"之稱,省道巴彭線穿場鎮而過,是片區中心鎮和物資集散中心。共轄20個行政村,5個社區居委會,222個村民小組,9221戶,常住人口45100人,其中場填人口近20000人, 2003年,全鎮經濟總收入突破億元大關,人均收入2640元。

歷史文化

石橋鎮具有悠久的歷史和先進的文化藝術遠近聞名、被人稱頌。有長達170多年校史的"寶善書院";有"湖廣填川"各路客籍人建成的會館宗廟;有象徵西方文化的天主教堂;有"奉傑監造"嘆為觀止的"節"、"孝"牌坊四大建築;有時代特色的斜石板街面、小青瓦屋蓋、吊腳樓建築民居、街坊,在民居中,每隔一段還建有傳統的四合院。傳統的"煙花"、"龍燈"、"獅舞"、"瑣吶"、"翻山膠子"等蜚聲華夏,享譽神州。1981年被國家文化部授予農村文化藝術先進集體,1997年被達州市譽為一級文化站,"列寧街石牌坊及紅軍標語"被省、市批准為重點文物保護單位,1991年被省建設廳、文化廳命名為全省第一批歷史文化名鎮,1992年被原達川地區革委命名為愛國主義教育基地,2000年被批准為省級小城鎮建設試點鎮,2003年被批准為全省100個重點鎮之一,2004年被命名為全國重點鎮。

主要地方構成

1、石牌坊

列寧街共有四座石牌坊,分別為清嘉慶、同治、光緒、年間建造,依次編為一、二、三、四號坊。

一號坊:清同治八年 (1870年)正月,奉皇上"恩賜",下達"聖旨",由奉政大夫馬春芳之妻許氏所建,同治、光緒、年間建,坊寬7.04米,高7.09米。

二號坊:清嘉慶二十一年 (1817年)仲夏,為馬洲之妻郭氏所建,坊寬9.49米,高8.7米。

三號坊:清同治九年 (1871年),為故處士徐文點之妻李氏所建,坊寬9.48米,高8.7米。

四號坊:清光緒二十六年 (1901年),系武生徐定國之妻汪氏所建,坊寬7.5米,高8.5米。

以上四坊一色三層斗拱,層層飛檐,古樸雋秀,尉為壯觀。每坊額端分別鏤雕有"五龍捧聖"、"雙鳳朝陽"等圖案,其間浮雕"八仙過海"等神話故事,園雕"桃園結義"、"三戰呂布"、"二十四孝"等歷史故事,更有那精雕細鏤的花、鳥、蟲、魚、飛禽走獸、琴棋書畫,更為贊絕。

2、石拱橋

石橋古代修建的橋樑甚多,尤為突出的是-倒石橋。倒石橋位於場鎮以北l公里處,為過往行人方便,連線東西,於明朝所建,橋長18米,寬4米,高8米,其建造風格特別,單孔石拱橋,拱背中心突出有單龍戲珠,現今保存完好。

3、老街

石橋古鎮區以傳統的街巷格局保存比較完整,有長短老街道11條,分別由八省移民各姓所建。其街面排列整齊,斜坡青石板街面,街房建築多為空仿逗榫,房屋正面多有掉腳木質櫃檯,小青瓦蓋房,古鎮特色猶存。

撫州街(今紅衛路):由江西省撫州市的移民所建,東起文昌宮,西至場口,全長195米。

廣東街 (今花市街): 由廣東的移民所建。後因長期從事棉花交易,更名花市街,下起平橋煙市街,上與列寧街相接,全長130米。

梁子街、大井街、平橋街、煙市街、糖市街等,分別由各省移民建造。

4、廟宇

石橋屬移民場鎮,各路客籍十分重視傳統禮教和建築風格。分別在各條街道上建有禹王宮、老會館、神龍廟、萬壽宮、龍母宮、文昌宮、天主教堂、樓子廟等會館、廟宇、教堂,但因歷史原因,大部分被毀。

除此之外,距場鎮3公里處的"三教寺"摩崖造像,清代鑿於高8.5米、寬13米、距地面2米的岩壁上,現存佛像260餘樽。

民間傳統文藝延續

石橋歷史悠久,文化厚重,具有地方特色的民間傳統文藝甚多,至今廣為流傳,流傳至今的還有:

1、川劇座唱,繼1912年廣安全勝戲班落達後,石橋王國華組建了川劇班,1937年川劇班解體。解體後,由部分演職人員自發組織川劇座唱,多為喪、嫁、壽和茶館開展演唱,延續至今。

2、火龍:石橋人為了求得平安、風調雨順,防止火災,減少瘟疫,每年的元宵節前連續四夜,g名青壯男漢只穿短褲,各舉一節用麻布、竹蔑做成的神龍,伴隨著鑼鼓聲沿街高吭,街民用硝磺、柴炭、鐵屑等原料配製成的煙花,盡情地對神龍進行燃放,使之火花四濺,讓人喝彩不絕。

3、娃娃班:起源於清朝。用大方桌翻過來紮成花亭,兩側上木槓,台面安置小演員,扮演成"轅門斬子"、"空城計"、"穆桂英掛帥"、"慶豐收"、"報平安"、"賀新年"等古今角色,在鑼鼓聲中沿街轉游,以示喜慶。

4、車車燈:原是青年男女反對封建包辦婚姻,讚許自由戀愛的一種戲曲形式。在每年的春節,彩車中們舞女是扮演美麗的新娘,乘車緩步行進,車前是能說會道的情郎,以打動人心的言詞,說動新娘,爭取過上幸福生活。

5、劃旱船:因石橋沒有河流,每逢春節便以劃旱船替代龍舟。旱船用彩紙和竹蔑相扎結成,船的中部扎一彩亭,船系在一個俊俏的舞女腰間,船前一個船公做撐船動作,伴隨著唱腔將金錢棍的兩端交替敲擊。旱船一路行游,一人領唱,眾人齊聲唱和。

6、哭嫁:姑娘出嫁時,邀請好姐妹互唱歌曲,暢敘友情和離別祝詞,以表達養育之意,教育女兒出嫁後尊老愛幼,勤儉持家。演職人員一般5人左右,以連唱方式進行。

7、巴山背二歌:解放前,交通不便,內地產品要通過人力背出關外,換回商品,經常以三五十人,甚至上百人結隊上路背運,背力人為消除疲勞,自創以山歌形式的歌謠。

8、石工號子:是廣大工匠在長期的開山打石過程中,為了齊心力,共同參與,獨創的開山打石歌謠。石工自編的歌詞,可隨心所欲,隨口即唱。

9、氣功:石橋獨創的"法門氣功"源於清雍正年間,主要是健身祛病,繼世傳人鄭宗周,依據中醫理論結合氣功的獨特治療方法頗有影響。目前,石橋武術協會的四代傳人正在將此功法發揚光大。

10、武術:石橋的武術歷史悠久,它包括刀、槍、箭、戟、散打、拳擊等多種武藝,頗受青少年的喜愛,現石橋巴山精武館學員濟濟。

11、獅舞,獅子系獸中之王,石橋人把獅舞列為各種喜慶活動的重要內容。獅舞一般為金毛獅,表演大多是舐抖、搔毛、打蹁等動作,分為文陣三十六、武陣七十二,文陣平地起舞,武陣高台子表演,同時配有鑼鼓助陣,甚是熱鬧,頗受歡迎。

12、翻身跤子,由4一6人與鑼鼓組成表演方陣,表演人雙手持長繩系缽,上下左右翻打,響聲、動作一致,使觀者眼花繚亂。

在石橋還有很多歷史傳統文化,如煙火架、孔明燈、小丑劇、抬花轎等,在當地流傳甚久。

這些民俗文化的廣為流傳,帶來了時代特色文化,如今的鼓號隊、腰鼓隊、威風鼓、軍樂隊,經常活躍在各項重大節日和喜慶活動中,給廣大人民帶來了精神糧食,豐富了人們的業餘文化生活。

紅軍曾兩次來石橋鬧革命,分別為民國二十二年(1933年)和民國二十三年 (1934年)。紅軍在此活動期間,成立了各級蘇維埃、赤衛軍、童子團、宣傳隊等組織,開展了打土豪、分田、建政、擴軍等工作,得到了廣大勞苦大眾的擁護和支持,大批青年自覺參加紅軍,積極為紅軍服務。

紅軍在此活動期間,在石牌坊上鐫刻了眾多標語口號。標語運用楹聯藝術手法,講究內容搭配,注意句子標點,力求與十分對稱的建築物相輝映,便整條街道披上了血與火的風彩。這此標語,既是紅軍的的戰鬥口號,也是川陝蘇維埃的戰鬥綱領。尤其是二號坊印堂部位的"列寧主義街"五個大字,由中國工農紅軍第四方面軍第三十軍政治部樹立。"列寧"兩字為1米見方,顏色鮮紅,氣宇軒昂,赫然壯觀,使人肅然起敬。同時在該坊上還刻有:"工農專政,無產獨裁"、 "打倒國民黨統治,建立蘇維埃政權"、"打倒國民黨,擁護共產黨"等標語。

其餘三坊上分別刻有:"打倒帝國主義,武裝擁護蘇聯"、"T農專政,無產獨裁,"擁護共產黨,活捉田順堯"、"擁護紅軍,擴大紅軍","工農兵,一家人,起來組織蘇維埃政府"等標語共30餘幅。有這些標語至今猶存,熠熠生輝。

"石牌坊及紅軍標語"具有重要的歷史價值,自被列為省級重點文物保護單位和市級愛國主義教育基地以來,成為省內外新聞媒體宣傳紅軍精神以及周市、縣民眾緬懷革命先烈豐功偉績,傾聽英堆故事,了解革命先輩愛國愛民、勇於犧牲的重要場所。前來"列寧主義街"參觀紅軍標語的絡繹不絕,攝影攝像、拍電影電視的接踵而至。電影《同學少年》、《共和國主席-李先念》把這裡作為外景場比,攝取了多個鏡頭。每年的青年節,兒童節、國慶節,一些單位、團體、學校都要組織青少年來這裡舉行入團、入隊宣誓儀式,並請歷史見證人講革命歷史,進行傳統教育,以此激發廣大青少年在紅軍精神的鼓舞下,立志做共產主義事業的接班人。

由於"石牌坊及紅軍標語"具有重要的歷史價值,多年來,石橋鎮黨委、政府高度重視,採取多種措施保存好這一歷史文化遺產。

l、編制了古鎮歷史文化和紅軍文化的保護規劃,建立了以行政一把手為負責人的保護、建設領導班子。

2、圈定了以列寧街為中心的傳統街巷片區為古鎮保護區,嚴禁新、改、擴建,力求按歷史原貌恢復建設,做到外觀古樸回真。

3、加大對外宣傳力度,利用歷史文化和紅軍文化,打造右鎮風貌旅遊,提升石橋知名度。

4、加大投入,保護性繕修石牌坊,按規劃撤除石牌坊周圍的現代建築,拓寬石牌坊的觀賞空間。

名場重鎮,歷史悠久,文化厚重,交通便捷,物產豐富,商貿繁榮,享譽巴蜀,在這片紅色的土地上,勤勞的石橋人民正萬眾同心,八方合力,共繪石橋發展藍圖。我們熱忱歡迎各界人士前來旅遊觀光