展館特色

三星堆博物館

三星堆博物館三星堆博物館集文物收藏保護、學術研究和社會教育多種功能於一體,採用現代科學手段實施管理,集中收藏和展示三星堆遺址及遺址內一、二號商代祭祀坑出土的青銅器、玉石器、金器以及陶器、骨器等千餘件珍貴文物。

三星堆文物是寶貴的人類文化遺產,在中國浩如煙海蔚為壯觀的文物群體中,屬最具歷史科學文化藝術價值和最富觀賞性的文物群體之一。在這批古蜀秘寶中,有許多光怪陸離奇異詭譎的青銅器造型,有高2.62米的青銅大立人、有寬1.38米的青銅面具、更有高達3.96的青銅神樹等,均堪稱獨一無二的曠世神品。而以流光溢彩金杖為代表的金器,以滿飾圖案的邊璋為代表的玉石器,亦多屬前所未見的稀世之珍。

《古城古國古蜀文化陳列》為博物館基本陳列,凡8個陳列單元。陳列充分運用各種現代表現手法,通過精心的空間組合,深刻發掘文物內涵,追求陳列內容科普化與陳列形式藝術化的完美結合。該陳列榮獲首屆全國文博系統十大陳列展覽精品獎。

博物館主體建築外形追求與地貌、史跡及文物造型藝術相結合的神韻,融原始意味和現代氣息為一體。館外環境布局巧妙,匠心獨具,園內綠草如茵,湖光島影,充分體現了博物館“館園結合”之特色。三星堆博物館以其文物、建築、陳列、園林之四大特色,成為享譽中外的文物旅遊勝地,是四川的五大旅遊景區之一、首批國家“AAAA”級旅遊景區、國家一級博物館、世界首家同時通過“綠色環球21”與ISO9001:2000認證的博物館。

館體設計

三星堆博物館

三星堆博物館三星堆博物館館區占地面積約530畝,第一展館面積4200平方米,第二展館面積7000平方米,遊客接待中心建築總面積2600平方米。該館從外觀造型到內部陳列都突破了傳統歷史博物館的格局,力求在內容設計與藝術形式上有所創新,在保證嚴謹學術性的前提下,追求知識性、觀賞性、故事性和趣味性,使觀眾在進行歷史巡禮的同時得到一種現代感受和美的享受。

其中,館體外形追求與地貌、史跡及文物造型藝術相結合的神韻,融原始意味和現代氣息為一體,力圖表現三星堆文化的蒼古雄渾及三星堆文明的博大精深。同時,館外環境布局巧妙,匠心獨具,配置有氣勢恢宏的仿古祭祀台和供現代文體活動的大型表演場;有古典風格的附屬建築群和功能齊全的餐飲娛樂設施;有綠茵如毯的草坪、寬廣明麗的水域湖面、造型別致的假山、古拙質樸的水車;還有供孩子們嬉戲遊玩的兒童樂園……小橋流水,湖光島影,古樹奇葩,花香鳥語,四時風物,盡呈眼底,將歷史文化的厚重與現代休閒的輕鬆巧妙融匯,古文明的優雅與大自然的撫慰渾然一體,達到博物館高品位、高起點、文化性、科普性的一致效應,使觀眾在觀賞了雄奇壯偉的三星堆文物之後,亦能領略川西園林婀娜多姿之秀色。

展覽情況

第一展館展線長逾800米,以《古城古國古蜀文化陳列》為主體內容,全面展示三星堆遺址及遺址內一、二號大型商代祭祀坑出土的陶器、玉器、骨器、金器和青銅器等上千件珍貴文物。這些文物是長達70年考古發掘的成果,具有世界影響,在中國浩如煙海蔚為壯觀的文物群體中,屬最具歷史科學文化藝術價值,且最富觀賞性的文物群體之一。

發掘歷史

三星堆博物館

三星堆博物館三星堆因三座突兀在成都平原上的黃土堆而得名。三星堆遺址發掘出大量古蜀國各種工具和器物,在世界考古學界引起了轟動,現為全國重點文物保護單位。三星堆博物館位於三星堆遺址東北角,地處歷史文化青銅面具

名城廣漢城西11公里處的三星村鴨子河畔。三星堆博物館集文物收藏保護、學術研究和社會教育等多種職能為一體,採用現代化科學手段實施管理。這裡不僅是學習古蜀歷史的基地,古蜀文化收藏、保護、研究和展示的中心,而且還將成為享譽海內外的又一新的旅遊勝地。

發現與發掘

三星堆遺址為中國西南地區的青銅時代遺址,位於四川廣漢南興鎮。1929年春,當地農民燕道誠在宅旁挖水溝時,發現了一坑精美的玉器,由此拉開三星堆文明的研究序幕。

1980年起進行系統發掘,在遺址中發現城址1座,據認為,其建造年代至遲為商代早期。已知東城牆長1100米,南牆180米,西牆600米,為人工夯築而成。清理出房屋基址、灰坑、墓葬、祭祀坑等。房基有圓形、方形、長方形3種,多為地面木構建築。自1931年以後在這裡曾多次發現祭祀坑,坑內大多埋放玉石器和青銅器。1986年發現的兩座大型祭祀坑,年代約當商末周初,被認為是蜀人祭祀天地山川諸自然神祗的遺蹟,出土有大量青銅器、玉石器、象牙、貝、陶器和金器等。金器中的金杖和金面罩製作精美。青銅器除罍、尊、盤、戈外,還有大小人頭像、立人像、爬龍柱形器和銅鳥、銅鹿等。其中,青銅人頭像形象誇張,極富地方特色;立人像連座高2.62米,大眼直鼻,方頤大耳,戴冠,穿左衽長袍,佩腳鐲,是難得的研究蜀人體質與服飾的資料。

歷史猜測

古蜀國的繁榮持續了1500多年,然後又像它的出現一樣突然地消失了。歷史再一次銜接上時,中間已多了2000多年的神秘空白。關於古蜀國的滅亡,人們假想了種種原因,但都因證據不足始終停留在假設上—— 水患說。三星堆遺址北臨鴨子河,馬牧河從城中穿過,因此有學者認為是洪水肆虐的結果。但考古學家並未在遺址中發現洪水留下的沉積層。戰爭說。遺址中發現的器具大多被事先破壞或燒焦,似乎也應證了這一解釋。但後來人們發現,這些器具的年代相差數百年。遷徙說。這種說法無需太多考證,但它實際上仍沒有回答根本問題:人們為什麼要遷徙?成都平原物產豐富,土壤肥沃,氣候溫和,用災難說解釋似乎難以自圓其說。

歷史學價值

發現三星堆遺址對歷史學的重要意義有以下各點:

令人重新認識巴蜀文化。因為三星堆遺址的發現,與長期以來歷史學界對巴蜀文化的認識大相逕庭,有些地方甚至完全不同。例如歷史學界一向認為,與中原地區相比,古代巴蜀地區是一個相對封閉的地方,與中原文明沒有關聯或很少有交往。而三星堆遺址證明,它應是中國夏商時期前後,甚至更早的一個重要的文化中心,並與中原文化有著一定的聯繫。

驗證了古代文獻中對古蜀國記載的真實性。以前歷史學界認為,中華民族的發祥地是黃河流域,然後漸漸的傳播到全中國。而三星堆的發現將古蜀國的歷史推前到5000年前,證明了長江流域與黃河流域一樣同是中華民族的發祥地,證明了長江流域地區存在過不亞於黃河流域地區的古文明。有觀點認為三星堆代表了古羌人彝人文化。

大事記

初始時期(1929年—1934年)

三星堆博物館

三星堆博物館1929年在三星堆遺址真武村燕家院子發現玉石器坑,出土玉石器三、四百件。

1931年英國神父董宜篤四處奔走,使1929年出土的玉石器大部分歸華西大學博物館。

1932年華西大學博物館館長葛維漢提出在廣漢進行考古發掘的構想並獲四川省政府教育廳的批准。

1934年3月1日葛維漢、林名均抵達廣漢。

3月葛維漢、林名均等在真武村燕家院子附近清理玉石器坑,並在燕家院子東、西兩側開探溝試掘。

初步調查與發掘(1951年—1963年)

1951年四川省博物館王家佑、江甸潮等調查三星堆、月亮灣,首次發現大片古遺址。

1958年四川大學歷史系考古教研組再次調查三星堆遺址。

1963年四川省博物館和四川大學歷史系聯合發掘三星堆遺址。由著名考古學家、四川省博物館館長、四川大學歷史系教授馮漢驥主持。

兩坑的發掘及古城再現(1980年—2005年)

1980年~1981年四川省文物管理委員會與廣漢縣聯合首次發掘三星堆遺址,揭露出大面積的房屋基址。

1982年11月~83年1月四川省文物管理委員會與廣漢縣聯合,第二次發掘三星堆遺址,首次在三星堆遺址發現陶窯。

1984年3月~12月四川省文物管理委員會與廣漢縣聯合,第三次發掘三星堆遺址,在西泉坎發掘出龍山時代至西周早期的文化堆積,確定了三星堆遺址的年代上、下限。

1984年12月~1985年10月四川省文物管理委員會與廣漢縣聯合,第四次發掘三星堆遺址,發現三星堆土埂為人工夯築,調查發現東城牆和西城牆,首次提出三星堆遺址是蜀國都城的看法。

1986年3月~5月四川省文物管理委員會、四川省文物考古研究所、四川大學歷史系與廣漢縣聯合,第五次發掘三星堆遺址,發掘面積1200平方公尺,發現大量灰坑和房屋遺蹟‘將三星堆遺址的代上限推至距今5,000年前。

1986年7月18日當地磚廠在第二發掘區取土時發現祭祀坑,挖出玉石器。第六次發掘三星堆遺址。

1986年7月18日~8月14日四川省文物管理委員會、四川省文物考古研究所與廣漢縣聯合發掘祭祀坑,編號為一號祭祀坑。出土銅、金、玉、琥珀、石、陶等器物共420件,象牙13根。

8月14日距一號祭祀坑東南約30公尺處發現二號祭祀坑。

1986年8月20日~9月17日發掘清理二號祭祀坑,出土銅、金、玉、石等珍貴文物1302件(包括殘件和殘片中可識別出的個體),象牙67根,海貝約4600枚。

1988年10月四川省文物管理委員會、四川省文物考古研究所第七次發掘三星堆遺址,對三星堆土埂進行試掘,確定土埂為內城牆的南牆。

1990年1月~5月第八次聯合發掘三星堆遺址,在東城牆發現土坯,首次了解三星堆古城城牆的結構、夯築方法和年代。

3月舉行三星堆遺址祭祀坑出土銅樹修複方案論證會,並對銅樹進行預合。

1991年12月四川省文物管理委員會、四川省文物考古研究所第九次聯合發

1992年5月掘三星堆遺址,將西城牆進行試掘並得到確認。

1994年11月~1995年1月四川省文物管理委員會、四川省文物考古研究所第十次發掘三星堆遺址,調查發現了三星堆遺址南城牆,並進行了試掘。

1996年10月~11月中日合作對三星堆遺址進行環境考古工作,主要項目有磁場雷達探測、紅外遙感探測與攝影、衛星圖像解析、微地形調查、炭素年代測定、花粉分析、矽質體分析、硅藻分析等。

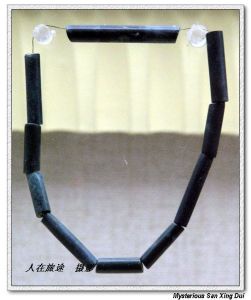

1997年11月四川省文物管理委員會、四川省文物考古研究所第十一次發掘三星堆遺址,對三星堆遺址仁勝磚廠墓地進行發掘。共發現墓葬28座,發現了大量玉石器,其中具有良渚文化風格的“玉錐形器”的發現,引起研究者對三星堆玉石器的文化淵源關係進行重新思考。

1999年1月~四川省文物管理委員會、四川省文物考古研究所第十二次發掘三星堆遺址,對三星堆遺址月亮灣城牆進行發掘,在城牆下發現大量龍山至商代早期的文化堆積,同時城牆又被殷墟時期的堆積疊壓疊壓,從而可以確定月亮灣內城牆的年代為殷墟早期。

2000年12月~2001年7月四川省文物管理委員會、四川省文物考古研究所第十三次發掘三星堆遺址。在燕家院子發現大量三星堆第四期的文化堆積,使人們對三星堆遺址第四期的文化面貌和年代下限有較為清楚的認識。

2005年3月四川省文物管理委員會、四川省文物考古研究院第十四次發掘三星遺址。在青關山發現大型夯土建築台基。

後續整理工作(2005年至今)

目前,三星堆遺址考古工作站正在全力以赴地整理三星堆遺址綜合報告,

此項工作預計2008年初結束。

館藏文物

文物類型

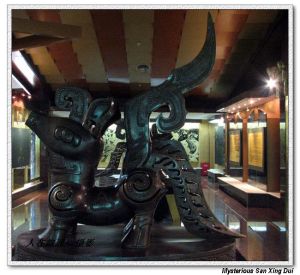

在三星堆祭祀坑出土的上千件青銅器、金器、玉石器中,最具特色的首推三四百件青銅器。其中,一號坑出土青銅器的種類有人頭像、人面像、人面具、跪坐人像、龍形飾、龍柱形器、虎形器、戈、環、戚形方孔璧、龍虎尊、羊尊、瓿、器蓋、盤等。二號坑出土的青銅器有大型青銅立人像、跪坐人像、人頭像、人面具、獸面具、獸面、神壇、神樹、太陽形器、眼形器、眼泡、銅鈴、銅掛飾、銅戈、銅戚形方孔璧、鳥、蛇、雞、怪獸、水牛頭、鹿、鯰魚等。

文物主要特點

三星堆遺址是古代蜀國的都城之一,70多年來,那裡一直是考古工作者探索古蜀文化的重要目標。1986年7~9月兩個商代大型祭祀坑的發現,兩坑上千件蜀國珍貴文物面世,頓時轟動中國,震驚了世界。據學者研究,兩個大型祭祀坑內的文物,大部分都是古蜀國王室的宗廟重器,可能是遭遇改朝換代,新王朝將前代王室的宗廟重器全部焚毀,在舉行祭祀儀式後而埋入坑中的。館藏精品(20張)器形高大、造型生動、結構複雜是三星堆青銅器重要特點。二號祭祀坑中出土的立人像高達2.62米,重180多公斤,人像頭戴獸面形高冠,身著衣服三層,最外層衣服近似“燕尾服”,兩臂平抬,兩手呈持物獻祭狀。這樣高大的青銅鑄像在商代青銅文明中是獨一無二的。同坑出土的大型獸面具寬138厘米,重80多公斤,造型極度誇張,方形的臉看起來似人非人,似獸非獸,角尺形的大耳高聳,長長的眼球向外凸出,其面容十分猙獰、怪誕,可謂青銅藝術中的極品。青銅神樹高384厘米,樹上九枝,枝上立鳥栖息,枝下碩果勾垂,樹桿旁有一龍援樹而下,十分生動、神秘,它把有關古代扶桑神話形象具體地反映出來了。

三星堆青銅器以大量的人物、禽、獸、蟲蛇、植物造型為其特徵。青銅的人頭像、人面像和人面具代表被祭祀的祖先神靈;青銅的立人像和跪坐人像則代表祭祀祈禱者和主持祭祀的人;眼睛向前凸出的青銅獸面具和扁平的青銅獸面等可能是蜀人崇拜的自然神只;以仿植物為造型特點的青銅神樹,則反映了蜀人植物崇拜的宗教意識。以祖先崇拜和動、植物等自然神靈崇拜為主體的宗教觀念,這是早期蜀人最主要的精神世界。

兩坑出土的這些青銅器,除青銅容器具有中原殷商文化和長江中游地區的青銅文化風格外,其餘的器物種類和造型都具有極為強烈的本地特徵,它們的出土,首次向世人展示商代中晚期蜀國青銅文明的高度發達和獨具一格的面貌。

值得注意的是在三星堆出土文物中,表現人“眼睛”的文物不僅數量眾多,而且這些文物本身珍貴、奇特,如一件大面具,眼球極度誇張,瞳孔部分呈圓柱狀向前突出,長達16.5厘米。又如此件突目銅面具,雙目突出的圓柱長9厘米。此外,還有數十對“眼形銅飾件”,包括菱形、勾雲形、圓泡形等十多種形式,周邊均有榫孔,可以組裝或單獨懸掛、舉奉,表現了對眼睛特有的重視。

古蜀人為什麼如此重視刻畫眼睛?銅面具眼睛瞳孔部分為什麼要作圓柱狀呢?原來,這與古蜀人崇拜祖先有關。前面提到,《華陽國志》記載:“蜀侯蠶叢,其目縱,始稱王”,其墓葬稱為“縱目人冢”。據學者研究,所謂“縱目”,即是指這種銅面具眼睛上凸起的圓柱,三星堆出土的突目銅面具等,正是古代蜀王蠶叢的神像。

據史書記載,蜀王蠶叢原來居住於四川西北岷山上游的汶山郡。而這一地方“有鹼石,煎之得鹽。土地剛鹵,不宜五穀。”直到近代,此地仍是嚴重缺碘、甲亢病流行的地區。我們知道,甲亢病患者的一個重要特徵,就是眼睛凸出。因此,蜀王蠶叢很可能是一個嚴重的甲亢病患者,生前眼睛格外凸出。而他的後人在塑造蠶叢神像時,抓住了這一特點並進一步“神化”,這就是蜀王蠶叢神像被刻畫成“縱目”的原因。

文物之最

世界上最早、樹株最高的青銅神樹。高384公分,三簇樹枝,每簇三枝、共九枝,上有27果九鳥,樹側有一龍緣樹逶迤而下。

世界上最早的金杖。長142公分,直徑2.3公分,重700多克,上有刻劃的人頭、魚鳥紋飾。

世界上最大、最完整的青銅大立人像。通高262公分,重逾180公斤,被稱為銅像之王。

世界上最大的青銅縱目人像。高64.5公分,兩耳間相距138.5公分。

世界上一次性出土最多的青銅人頭像,面具。達50多件。