建制沿革

和縣古名歷陽,因“縣南有歷水”而得名。據《尚書》、《禹貢》、《通典》、《元和郡縣誌》、《太平寰宇記》等史料記載,歷陽周朝屬揚州之邑,春秋屬吳,吳亡入越,越亡入楚。戰國楚東侵至泗上,遂屬楚。秦嬴政元年(公元前221年),秦兼併諸侯統一中國,分為36郡。滅楚,置歷陽縣,屬九江郡。

和縣

和縣漢高帝四年(公元前203年),歷陽屬淮南國。王莽時期(公元前9—13年),一度改為明義縣。東漢分十三州郡,歷陽屬揚州,治所歷陽。三國時期(220—265)屬吳為重鎮。晉太康六年(285),屬揚州淮南郡。永興元年(304),分淮南郡之烏江、歷陽、阜陵、龍亢四縣,置歷陽郡。宋(南北朝)永初三年(422),歷陽郡屬南豫州,轄歷陽、烏江、龍亢三縣。文帝元嘉七年(430),罷南豫州並豫州,歷陽郡屬豫州。元嘉八年(431),歷陽郡轄歷陽、烏江、龍亢、雍邱、贊阝縣五縣。孝武帝大明三年(459),分淮南北,復置二豫州,歷陽郡屬南豫州。大明五年(461),烏江縣與懷德縣合併,立臨江郡。歷陽郡轄歷陽、龍亢、雍邱、贊阝縣四縣。永光元年(465),撤臨江郡,烏江縣仍屬歷陽郡。元徽元年(473),贊阝縣劃歸新昌郡。

永明二年(484),雍邱縣劃歸陳留郡,歷陽郡轄歷陽、龍亢、烏江三縣。

北齊天保六年(555),齊、梁在歷陽協和,改歷陽為和州。隋大業三年(607),復置歷陽郡,下轄歷陽、烏江二縣。唐武德三年(620)復為和州。武德六年(623),和州轄歷陽、烏江、含山三縣。貞觀元年(627)和州屬淮南道,轄歷陽、烏江二縣。武后長安四年(704),和州轄歷陽、烏江、武壽(今含山)三縣。天寶元年(742),和州復改為歷陽郡,轄歷陽、烏江、含山三縣。乾元元年(758),歷陽郡仍改為和州,屬淮南節度使。宋代和州為上州,置和州防禦使,統於淮南西路。元至元十三年(1276),置和州鎮守萬戶府,屬淮西總管府。至元十四年(1277),改置和州安撫司,至元十五年(1278),和州安撫司升為和州路,轄歷陽、烏江、含山三縣。至元二十八年(1291)和州路復降為和州,屬廬州路。

明洪武七年(1374),屬鳳陽府,不久直屬南京。洪武十三年(1380),設直隸和州,屬京師,下轄含山縣。清順治二年(1645)和州屬江南左右布政使司。乾隆八年(1753),屬安徽巡撫部院,安廬滁和道。1911年11月12日,和州光復,結束了幾千年的封建統治,改和州為和縣,直屬省都督。民國21年(1932),屬安徽省第五行政專員督察區。民國29年(1940)4月,日軍侵占和城,汪偽成立和縣公署。國民黨縣政府遷至善厚集。

民國31年(1942),新四軍在抗日根據地功剩橋南陳村,成立和含行政辦事處,後成立和縣縣政府。1948年7月,成立和含愛國民主縣政府,同年11月,和、含劃開。1949年1月成立和縣民主縣政府。1949年4月23日,和縣全境解放,同年10月,改為和縣人民政府,屬巢湖地區。12月,劃歸南京市管轄。1950年春,仍屬巢湖地區。1952年,屬蕪湖地區。1958年12月,和縣與含山縣合併成立和含縣,劃歸馬鞍山市。1959年4月,仍歸屬蕪湖地區,同年5月,和含縣劃開。1965年,隸屬巢湖專區管轄。

2011年8月,經國務院批准(國函〔2011〕84號),和縣(除沈巷鎮)劃入馬鞍山市。

行政區劃

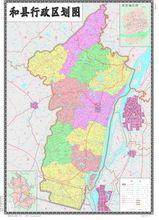

和縣行政區劃圖

和縣行政區劃圖2011年,和縣轄9個鎮(歷陽鎮、白橋鎮、姥橋鎮、功橋鎮、西埠鎮、香泉鎮、烏江鎮、善厚鎮、石楊鎮),85個村委會、30個社區居委會,縣政府駐歷陽鎮新城開發區。其中歷陽鎮轄17個村委會、8個社區居委會,鎮政府駐歷陽鎮陋室西街;白橋鎮轄9個村委會、3個社區居委會,鎮政府駐白橋;姥橋鎮轄8個村委會、2個社區居委會鎮政府駐姥橋;功橋鎮轄9個村委會、2個社區居委會,鎮政府駐功剩橋;西埠鎮轄11個村委會、2個社區居委會,鎮政府駐西埠;香泉鎮轄8個村委會、2個社區居委會,鎮政府駐香泉;烏江鎮轄11個村委會、4個社區居委會,鎮政府駐烏江;善厚鎮轄7個村委會、1個社區居委會,鎮政府駐善厚集;石楊鎮轄9個村委會、2個社區居委會,鎮政府駐石楊。

地理環境

位置

和縣位於安徽省東部,長江下游西岸。東經118°04′—118°29′,北緯31°22′—32°03′。全縣南北長約69公里,東西寬約18.8公里 ,總面積為1318.6平方公里,其中:低山、丘陵面積557.3平方公里,平原面積854.7平方公里。東南與蕪湖市裕溪口緊連,南與無為縣以裕溪河為界,西與含山縣接壤,西北隔滁河與全椒縣毗鄰,東北與江蘇省江浦縣一橋之隔,東面緊靠長江,隔江面對南京、馬鞍山、蕪湖三大城市。

氣候

和縣屬北亞熱帶濕潤型季風氣候區,有四季分明、氣候溫和濕潤、雨量適中、光照充足、無霜期長的特點,氣候條件優越,氣候資源豐富,適宜農作物生長。

和縣年平均氣溫15.8℃。最熱月為7月,月平均28.1℃;最冷月為1月,月平均溫度2.6℃。歷年極端最低氣溫為-13.2℃,歷年極端最高氣溫為40.0℃,南北各地溫度差異不大,但春秋兩季溫度升降快,冬夏溫度變化小。日平均氣溫穩定通過10℃以上農作物生長期為230天、活動積溫5021℃、全年無霜期259天、全年日照時數2126小時、年平均日照百分率49%、太陽輻射總量為119千卡/平方厘米。

常年平均降水量為1067mm,南部多於北部,年無雨日250天左右,雨日多集中在6-7兩月,初夏有梅雨,七、八兩月多暴雨,夏季降水量占年降水量44%。降水年際變化大,據統計:大澇年(1991)年雨量達1990mm,枯水年(1978)年雨量只有406mm。年蒸發量1488mm,7月份最大,達204mm;元月份最小,僅52mm。年平均相對濕度78%,各月相對濕度差異不大,且有自南向北減小的特點。

地貌

和縣南北長,東西窄,地勢由西北向東南傾斜。南部及沿江一帶地勢較為平坦,為長江沖積平原,溝河港汊縱橫交錯,水庫、坑塘星羅棋布。沿江平原圩區土地面積占全縣57.7%,圩田最低海拔7.3米。西北部多為波狀起伏的丘陵、崗地,土地面積占全縣42.3%,最高山地海拔315米(如方山)。境內有牛屯河、姥下河、太陽河、得勝河、石跋河等五條河流,另有滁河為縣北界河。

自然資源

和縣耕地面積100.38萬畝,宜林面積為19.38萬畝。和縣礦產資源較為豐富。已發現的主要礦藏有煤、鐵、磷、白雲石、石灰石、建築沙、地熱、礦泉等十多個礦種。其中煤預計儲量100萬噸,磷礦為預計儲量50萬多噸,白雲石預計儲量為3億多噸,石灰石預計儲量10億多噸。尤以建築石料、水泥用灰最為豐富。

人口

2005年,和縣出生人口6178人,人口出生率為9.5‰,比上年下降0.7個千分點;死亡人口3148人,死亡率為4.8‰,比上年上升0.1個千分點;自然增長率為4.7‰,比上年下降0.8個千分點。年末和縣戶籍人口649738人,比上年減少1832人,其中:非農業人口95039人,比上年減少278人。全年遷入4070人,遷出7435人。

2010年末和縣總人口為542746人,總戶數為166911戶,戶平均3.25人。總人口中男性為284420人,女性為258326人。

和縣是一個少數民族大縣,2011年有回、苗、壯、藏、蒙古、維吾爾等25個少數民族,人口1萬餘人,占全市少數民族總人口的53%,其中回族占絕大多數,約8500人。

交通

境內有穿境或沿邊緣而過的合蕪、合寧、寧馬蕪三條高速公路構成金三角框架。乘車自縣城至合肥駱崗機場、南京祿口機場、蕪湖灣里機場均不到90分鐘。“黃金水道”——長江流經和縣境內55公里,有三處18公里長江深水岸線資源。已經建成的公鐵兩用橋——蕪湖長江大橋引橋落腳在和縣南端。南京長江大橋至和縣北端也只有40公里,南京長江三橋至和縣北端只有5公里。

2010年末,縣級公路338公里;鄉級公路182公里;村級公路1002公里。全縣民用汽車擁有量8900輛,比上年增長18.7%。每百戶汽車擁有量為4.4輛,比上年增加0.7輛,增長18.9%。

2011年末境內公路總里程1409.9公里,其中省級公路99.7公里,縣級公路254.6公里,鄉級公路169.7公里,村級公路885.8公里。按等級分:一級公路37.5公里,二級公路96.5公里,三級公路206.6公里,四級公路992.7公里。全縣民用汽車擁有量10376輛,比上年增長18.1%。每百戶汽車擁有量為6.1輛,比上年增加0.8輛,增長15.1%。

政治體制

書 記:戴瑞

副書記:吳曉東(兼)易茂林

常 委:劉金星夏迎鋒榮正發鮑芳郭俊峰徐勝宋震王家壽劉凌晨

經濟發展

綜合

和縣是八百里皖江開發開放的最前沿、皖江城市帶承接產業轉移示範區的核心區之一,是安徽省東向發展縣和沿江開發縣,是南京1小時都市圈、上海3小時經濟圈的重要成員。截至2012年,已形成產業配套轉移、現代農業、休閒旅遊度假和港口物流儲運四大基地和精細化工、裝備製造、港口造船、新型建材、溫泉旅遊和特色農副產品加工六大主導產業。

2006年完成生產總值43.7億元,按可比價格計算,比上年增長10.8%。人均地區生產總值6733元,比上年增加829元;全年財政收入2.47億元,比上年增長25.4%;全縣職工平均工資15517元,比上年增長20.7%,農民人均純收入3735元,比上年增長14.8%。

2010年,全縣實現地區生產總值(GDP)87.24億元,按可比價格計算比上年增長13.0%。其中,第一、二、三產業分別實現增加值19.27億元、41.4億元和26.57億元,分別增長4.6%、21.4%和8.5%。三次產業結構比為22.1:47.4:30.5,第二產業所占比重比上年提高了4.4個百分點,第一產業、第三產業所占比重分別比上年下降2.0、2.4個百分點。“十一五”期間,全縣經濟總量(GDP)按可比價格計算年均增長12.5%。

2011年,全縣實現地區生產總值(GDP)92.02億元,按可比價格計算,比上年增長15.7%。其中,第一、二、三產業分別實現增加值18.11億元、47.49億元和26.42億元,分別增長6.8%、24.9%和8.0%。三次產業結構比為19.7:51.6:28.7,第二產業所占比重比上年提高了4.4個百分點,第一產業、第三產業所占比重分別比上年下降1.7、2.7個百分點。按戶籍人口計算,全縣人均GDP為16900元,按可比價計算,增長15.3%;按2011年平均匯率1:6.4588折算,為2617美元。

農業

和縣是傳統的農業大縣,是“全國無公害蔬菜生產示範基地縣”,蔬果種植面積已達50餘萬畝,年產蔬果逾百萬噸,素有“長江中下游地區最大菜園子”之美稱。“皖江”牌蔬菜位列“全國蔬菜十大暢銷品牌”之首,暢銷中國。香泉鎮被溫家寶總理讚譽為“全國大棚養鴨第一鎮”。截至2012年,該縣已建成40多萬畝無公害蔬菜生產基地、60萬畝優質水稻生產基地、30萬畝優質油菜生產基地、10萬畝水產養殖示範基地、2000萬隻肉鴨肉雞和30萬頭牲畜養殖示範基地。通過農產品產地認定18個,無公害農產品認定63萬畝,綠色食品原料產地環境檢測認定29萬畝;26個農產品通過無公害認證,18個農產品通過綠色食品認證,主要農產品檢測合格率達99%以上。和縣的麻油產業集中區和肉鴨加工基地分別被農業部確定為“全國農產品加工創業基地”和“全國農產品加工示範基地”。

2001年5月,和縣被國家農業部正式確定為創建全國無公害蔬菜生產示範基地縣,2002年底創建工作順利通過農業部驗收,並被評為全國無公害農產品(蔬菜)生產示範基地先進縣,同年10月縣域內31萬畝蔬菜產地環境通過了省級無公害認定。2002年被國家農業部評為“無公害蔬菜生產示範先進縣”,多次被省級評為農業產業化示範縣、蔬菜產業化十強縣、農機十強縣,2004年被確定為省級蔬菜標準化示範區。2005年,全縣實現農業總產值(現價)22.5億元,其中蔬菜產業產值9.5億元,占農業總產值的42.2%。2005年全縣蔬菜瓜果種植面積48萬畝,產量88萬噸,農民人均種菜純收入1290元,占同期農民人均純收入的39.7%。蔬菜產業已發展成為和縣農村經濟的支柱產業,成為農民致富的重要途徑。 2009年3月被國家標準化管理委員會確定為全國農業標準化示範區,連續多年被評為安徽省蔬菜產業化十強縣。到2011年,全縣無公害蔬菜種植面積已達40多萬畝,總產量近90萬噸。共有31個蔬菜產品獲部級無公害認證(“濟洪”牌辣椒、番茄、茄子、櫻桃番茄、黃瓜、四季豆、毛豆、花菜、馬鈴薯、玉米、苦瓜、花椰菜、番茄,“皖江”牌冬瓜、小白菜、豇豆、瓠瓜、絲瓜、茼蒿、莧菜、水芹,“和州綠”牌草莓、結球甘藍、茄子、黃瓜、芹菜、甜瓜、四季豆、毛豆、南瓜、番茄、辣椒),5個產品通過綠色食品認證(“濟洪”牌辣椒、番茄、黃瓜、櫻桃番茄、茄子)。2005年和縣“皖江”牌蔬菜榮膺“全國蔬菜十大暢銷品牌”第一名,與酒類的五糧液、肉類的雙匯齊名。

和縣城區圖

和縣城區圖2005年,農業經濟在結構調整中穩步發展。全縣農、林、牧、漁總產值(現價)分別為:15.2億元、0.2億 元、4.1億元、2.7億元,比上年分別增長4.6%、3.8%、-0.1%、6.6%。種植業增加值占第一產業增加值比重為70.8%,與上年相比基本持平,單位耕地面積創造的種植業增加值1159元/畝,比上年增長2.0%。退耕還林工作進展有序,退耕還林面積53公頃。養殖業克服“禽流感”疫情的不利影響,家禽飼養量、出欄量均保持增長。全年肉類總產量比上年增長2.0%;水產養殖結構調優,特種水產養殖比重上升。農村基礎設施進一步加強。年末全縣農業機械總動力38.7萬千瓦,比上年增長9.0%;收割機械283台,同比增長97.9%;排灌動力機械52793台,比上年增長2.1%;全年化肥施用量(實物量)148896噸;農業用電量6164萬千瓦時,同比增長20.0%。

2006年糧食產量34.6萬噸,比上年增長15.5%;肉類總產量比上年增長1.2%;水產品產量比上年增長1.4%;農業結構不斷最佳化,全縣農、林、牧、漁業總產值(現價)分別為:16.1億元、0.2億元、4.6億元、3.0億元,比上年分別增長6.1%、0.7%、11.5%、11.3%;單位耕地面積創造的種植業增加值1222元/畝,比上年增長5.4%;農業產業化紮實推進,2006年再獲安徽全省農業產業化示範縣和蔬菜產業化十強縣。

2010年,和縣農業經濟總體運行良好,持續保持平穩增長勢頭。全縣農業實現增加值19.28億元,按可比價計算比上年增長4.6%。農作物種植面積繼續擴大。全年全縣農作物播種面積149.39萬畝,比上年增長0.1%;受災害影響糧油產量有所減少,全年糧食總產38.4萬噸,比上年下降0.4%;油料總產2.93萬噸,比上年減少17.8%;蔬菜播種面積與總產分別為26.83萬畝和46.79萬噸,均保持了增長的勢頭,分別增長了1.4%和3.9%。畜牧水產保持增長。全年肉類總產量達3.47萬噸,增長1.0%。水產品產量增長4.0%。“十一五”期間,全縣農民人均純收入年均增長16.3%。

2011年,全縣實現農林牧漁業總產值34.25億元,比上年增長12.7%。其中,農業產值23.53億元,林業產值0.29億元,牧業產值5.8億元,漁業產值3.6億元,分別增長11.8%、10%、15.8%和14.1%。全縣農林牧漁業實現增加值18.11億元,按可比價計算同比增長6.8%。全年全縣農作物播種面積126.86萬畝,比上年增長0.4%;全年糧食總產量33.5萬噸,比上年增長2.4%;油料總產量2.36萬噸,比上年下降4.8%;蔬菜播種面積與總產量分別為22.8萬畝和39.92萬噸,分別增長了1.6%和1.9%。全年肉類總產量達3.86萬噸,增長19.8%。水產品產量1.84萬噸,增長2.8%。

工業

工業到1988年底,和縣有煤炭、機械、化工、建材、食品、造紙印刷、紡織、服裝等工業門類,共有大小企業269家,工業產品產量:原煤15466噸、農業泵1803台、磚39394萬塊、瓦1316萬片、棉布29600百米、白酒3107噸、合成氨6429噸、農用化肥6078噸、氮肥5237噸、磷肥598噸、低壓閥門1014噸、工業泵6610台、脫粒機135台、水泥25416噸、民房構件2488立方米、機製紙2373噸、塑膠製品198噸、皮鞋49000雙、布鞋179000雙。

全縣工業總產值(按1980年不變價計算),1988年達20221萬元,分別是1978、1965、1952和1949年的3倍、7.43倍、13.94倍和27.18倍。閥門廠年創匯160萬美元,評為全省先進企業。外貿加工廠年創匯66.5萬美元,占全省冷凍副產品出口總量的25%,位居全省冷凍企業之首。

1988年,和縣工農業總產值(按1980年不變價格計算)達44263萬元,比1978年增長116.02%,比1957和1952年,分別增長3.5倍和3.6倍。

2005年,全縣全部工業實現增加值8.1億元,比上年增長17.3%。71家規模以上工業企業實現增加值49068萬元,比上年增長17.7%。按輕重工業分:輕工業實現增加值19849萬元,增長28.5%;重工業增加值29219萬元,增長10.9%。按經濟類型分:國有企業實現增加值460萬元,增長112.7%;集體企業349萬元,下降42.1%;股份合作企業215萬元,下降28.6%;股份制企業42673萬元,增長19.5%;外商及港澳台投資企業2691萬元,增長107.6%;私營企業2680萬元,下降24.9%。新產品產值19123萬元,增長32.9%。全縣工業用電量達到18182萬千瓦時,增長4.2%。

全縣規模以上工業企業產品銷售率95.0%,比上年降低2.0個百分點。工業企業經濟效益綜合指數為131.6%,比上年降低3.5個百分點。實現銷售收入170396萬元,增長19.1%,實現利稅8933萬元,增長23.3%,其中利潤總額6156萬元,增長17.0%。

2006年,全縣規模以上工業企業完成增加值57893萬元,同比增長29.4%;實現產品銷售收入220312萬元,增長29.3%;實現利稅11454萬元,增長27.8%;實現利潤7743萬元,增長25.3%;全年規模以上工業企業經濟效益綜合指數為143%,比上年提升11.3個百分點。

2010年,全縣全部工業增加值32.87億元,增長22.7%。全部工業增加值占地區生產總值的比重為37.7%,對全縣經濟成長的貢獻率為57.1%,拉動經濟成長7.4個百分點。其中,規模以上工業增加值26.53億元,增長24.0%。分輕重工業看,輕工業增加值6.46億元,增長15.0%;重工業增加值20.06億元,增長25.5%。大中型工業增加值8.6億元,增長6.9%。全縣四大傳統主導產業呈現全面增長態勢,其中:農副食品加工業實現增加值4.1億元,同比增長11.8%;化工業實現增加值4.92億元,同比增長3.6%;建材業實現增加值5.52億元,同比增長37.1%;泵閥製造業實現增加值3.67億元,同比增長46.3%,四大主導產業在規模以上工業增加值中所占比重為68.7%。全縣規模以上工業納稅過百萬元的企業34戶,比上年增加8戶。

全縣規模以上工業企業實現利稅5.08億元,增長24.5%;盈虧相抵後實現利潤總額2.98億元,下降2.7%。規模以上工業企業經濟效益綜合指數為232.27%,同比上升了21.4個百分點。

全縣規模以上工業企業萬元產值單耗為0.518噸標準煤,同比下降26.2%。

全縣規模以上工業主要產品產量中,大米產量14.36萬噸,下降5.7%;水泥378.52萬噸,增長56.1%;化學農藥原藥產量5.33萬噸,增長11.1%;配合飼料10.21萬噸,增長19.9%;泵34909台,增長24.6%。

“十一五”期間,全縣規模以上工業增加值年均增長(按可比價格計算)30.3%。

2011年,全縣全部工業增加值39.39億元,按可比價計算增長27.6%。工業化率為42.8%,工業對全縣經濟成長的貢獻率為67.6 %,拉動經濟成長10.6個百分點。其中,規模以上工業增加值29.74億元,增長33.3%。分輕重工業看,輕工業增加值6.49億元,增長38.8%;重工業增加值23.25億元,增長31.8%。大中型工業增加值13.03億元,增長27.2%。全年規模以上工業實現新產品產值8.7億元,增長349.9%。

社會事業

教育

香泉生態旅遊度假區

香泉生態旅遊度假區2005年,和縣共有中等職業教育學校6所,其中:普通中專1所,職業高中5所;各類普通教育學校235所,其中:高級中學6所,初級中學26所,國小183所,幼稚園20所。全縣中等職業學校在校生3627人;普通中學在校生37328人;國小在校生56381人。全縣各類學校教職工總數5702人,其中專任教師4094人。全縣學齡兒童入學率達100.0%,國小生保留率98.4%,國小畢業班學生畢業率100.0%;國中學齡入學率100%,國中學生保留率97.2%,國中畢業班學生畢業率99.65%。

2010年末全縣共有國小135所,在校學生50152人;國中28所,在校學生31091人;普通高中7所,在校學生8569人。全縣學前教育毛入園率為75.24%;國小毛入學率為103.63%,其中:女童國小毛入學率為103.66%;國中畢業生升學率為81.85%。全縣每萬人中普通中學在校學生數為607.4人,其中:高中在校生為131.2人,國中在校生為476.1人;每萬人中國小在校學生數為768人。各類中等職業教育招生3370人,在校生7093人,畢業生2685人。幼稚園在園幼兒11091人。

科學技術

2005年高新技術產品出口創匯達998萬美元,同比增長52.4%。全縣民營科技企業21家,從業人員2009人。申獲國家、省、市批准的科技項目16項。全年授權專利10項。

2010年,全縣共有高新技術企業3家, 高新技術企業實現總產值15.86億元。全年專利申請88件,增長2.4倍,其中,發明專利申請7件。專利授權40件,增長42.9%。全年全縣創建省級創新型試點企業1家,立項省火炬計畫項目1項,獲批省重點新產品計畫1項,通過高新技術產品認定10項,通過“安徽省特種泵工程技術中心”認定一家,為安徽省唯一。

文衛體

半枝梅

半枝梅2005年,和縣有文化館、圖書館、博物館各1所,縣級藝術表演團體1個,電視台、廣播電台、有線電視台各1座,廣播、電視人口綜合覆蓋率分別達100%、97.99%。民眾文化藝術活動豐富多彩,縣廬劇團新排上演劇目11個,本團創作首演劇目11個,演出96場,觀眾達67千人次。全年舉辦了26場主題文藝晚會和專場文藝演出,送電影下鄉30場,播放愛國主義教育片750場,開展165次民眾喜聞樂見的“送戲下鄉”活動。

2005年,和縣有醫療衛生機構35個(含衛生防疫、婦幼保健、地方病防治機構及非衛生系統開辦的診所,不含私人開辦的診所室),其中:縣級醫院3個,鄉鎮衛生院23個。全縣共有病床位數862張;衛生技術人員1003人,其中:執業醫師306人,執業助理醫師127人,註冊護士255人。

2005年,和縣成功舉辦了和縣“人壽保險杯”籃球賽、“PICC人保財險杯”四縣一區五人制籃球邀請賽等多項賽事,進一步推動和縣民眾體育活動蓬勃開展。在全市武術(散打)錦標賽上,南北少林文武學校獲5個第一名,6個第二名,4個第三名的優異成績;另外,在全省及全市舉辦的其它各項比賽中,和縣代表隊和運動員都有上佳的表現,有力地推動了全民健身運動的開展。

2010年末,和縣有文化館、圖書館、博物館各1個座,藝術表演團體1個。電視台、廣播電台、有線電視台各1座。電視綜合覆蓋率96%、廣播綜合覆蓋率100.0%。全年縣廬劇團演出96場,觀眾達190千人次。

2010年末,全縣擁有各類醫療衛生機構56個,其中醫院5個;擁有床位1107張,其中醫院床位569張。擁有各類專業衛生技術人員1290人,其中執業(助理)醫師547人,註冊護士434人。農村衛生服務得到改善。農村衛生室達到107所,平均每個行政村擁有1.04個衛生所。全縣嬰兒死亡率及5歲以下兒童死亡率分別9.25‰、11.85‰。

2010年,舉辦 “華星化工杯”全縣象棋圍棋賽、全縣“虎躍新春”縣直機關幹部職工越野長跑活動、 “三八”婦女節縣直機關女子運動會、“移動杯”縣直機關領導幹部桌球賽、“佳和電纜杯”和縣周邊城市籃球邀請賽、“鑫通杯”迎國慶全縣職工籃球邀請賽、供電公司第三屆職工運動會、華星化工職工運動會等比賽和民眾文體活動。在全省縣級田徑運動會上,和縣運動員李豪獲金牌1枚;在省十二屆運動會中,和縣運動員獲金牌13枚、銀牌1枚、銅牌6枚。

社會保障

2005年末和縣企業離退休4224人,社保機構支付養老金2705萬元,確保到位率100%。同時,養老保險擴面參保工作取得新進展,參加基本養老人數達15700人,比上年增加830人,完成職業技能培訓1133人。醫療保險參保人數20500人,新增擴面1000人,其中企業參保人數4300人。全年完成失業保險擴面參保達20415人,累計為3330名失業人員發放失業金523萬元,發放率保持100%。全年共發放城鄉居民最低生活保障資金754萬元,享受最低生活費保障人數14074人,其中城鎮居民最低生活保障人數6340人。

2010年,和縣勞動力資源人數47.5萬人,經濟活動人數40.7萬人,全年城鎮新增就業人員5862人,下崗失業人員再就業人數1721人,年末城鎮登記失業率3.8%,就業困難人員再就業454人,轉移農業勞動力10593人,新增發放小額擔保貸款990萬元。

全縣參加企業基本養老保險人數23977人,參加失業保險人數18987人,參加城鎮職工基本醫療保險人數33005人,參加城鎮居民基本醫療保險人數71472,參加生育保險人數18006人。新型農村合作醫療不斷鞏固,參合人數達56.2萬人,參合率98.48%。年末全縣擁有各類福利院、敬老院22所,床位3250張。全縣城鎮享受最低生活保障人數5462人,農村享受最低生活保障人員22320人。農村五保戶和城鎮“三無”人員集中供養人數分別為2184人和62人。城市低保對象月人均補助223元,增長26%。

民俗文化

宗教

和縣有2個回族行政村,1個回族社區居委會,16個回族自然村,2所民族國小,1個民族飯店,2座清真寺。

和縣境內宗教有佛教、伊斯蘭教、天主教、基督教四大宗教,宗教團體有三個,有“和縣佛教協會”、“和縣伊斯蘭教協會”、“和縣基督教三自愛國運動委員會”,全縣批准登記的合法宗教活動場所147處,其中基督教堂點118處,佛教寺廟27座,清真寺1座,天主教堂1處,信教民眾7.1萬餘人,占全縣總人口13%,其中基督教信徒4.5萬餘人、佛教徒1.8萬餘人、伊斯蘭教徒0.8萬餘人,天主教徒40餘人。

民歌

和縣民歌有號子、山歌、小調三大類,長期在民間流傳,出現不少為民眾喜愛的優秀曲調和民歌手。抗日戰爭時期,和縣流行一些自編自唱的民歌、小調如:《日本鬼子大炮》、《軍民合作》、《河裡水黃又黃》、《對口唱》、《抗日救亡歌》等。1957年,濮集鄉的民歌被選拔參加中國業餘文藝匯演,女民歌手李本蘭赴北京演唱受到好評。70年代,縣文化館組織專業幹部下鄉,蒐集、整理和縣民歌,主要有《劃龍船》、《打茼蒿》、《跳下田裡把稻薅》、《叫我唱歌我不難》、《太陽下山落了坡》、《車水歌》、《挑擔號子》、《舂米號子》、《土改鑼鼓》等,其中《土改鑼鼓》刊登在《江淮文藝》刊物上,《打茼蒿》由歌唱家朱逢博演唱,中國唱片社上海分社錄製成唱片發行。《車水歌》獲安徽省整理演出獎。

民樂

和縣民間流行吹打樂和打擊樂。樂器有嗩吶、竹笛、簫、鑼、鐃鈸、木魚等。曲調有“聖調”、“一枝梅”、“大開門”、“小開門”等。或單獨演奏,或民間歌舞伴奏、或用於婚喪嫁娶。

風景名勝

和縣蘊藏著豐富的歷史文化資源,歷史文化景點眾多。經第三次全國文物普查,和縣大大小小不可移動文物133處,其中原有文物58處,新發現文物75處。擁有“中國最佳休閒旅遊縣”、“安徽省旅遊工作優秀縣”、“安徽省縣域旅遊工作優秀單位”等文化名片。

雞籠山

雞籠山國家森林公園

雞籠山國家森林公園雞籠山國家森林公園,地處江淮丘陵地區東部,位於北緯32°22′—32°30′,東經118°04′—118°240′之間,距和縣縣城15公里。境內植物各類繁多,資源豐富,主要樹種有馬尾松、黑松、火炬松、杉木、板栗、雀梅、楓香、烏桕、油茶、毛竹、野柿、六月雪、野櫻桃、衛矛、胡枝子等200多種,林中生有何首烏,明黨參、杜仲、桔梗、草珊瑚等名貴藥材。山上具多種動物,常見的有刺蝟、穿山甲、畫眉、白鷺、野雞(長尾雉)、啄木鳥、貓頭鷹、灰喜鵲,還有多種蝴蝶和龜蛇。公園境內的森林以建國後營造的人工林為主,以馬尾松、黑松、火炬松等針葉純林占優勢,竹林和闊葉林呈鑲嵌分面,基本上是有山皆青,無峰不翠。

香泉

香泉生態旅遊度假區

香泉生態旅遊度假區香泉生態旅遊度假區及其臨近地區共有山丘17座,2座湖泊(水庫),2個湖中島嶼以及4處天然泉組成。山丘大體按照西南—東北向排列成3條山丘鏈(帶),湖泊、農田、居民點等集中分布在3條帶之間。山、水、田、林、路、宅等整體協調,構成了宜人風光。周邊有溫泉、冷泉、香泉湖、長山、曉山等以山水風光為主體的20平方公里的範圍。

特產

和縣特產有紅辣椒、烏江羽毛畫、烏江霸王酥、甜葉菊 、花生酥、綽廟酥等。

炸牛肉

炸牛肉是和縣傳統特產名餚,有600多年歷史。元末明初,回民從西北和沿海移居和州,引入“炸牛肉”製作方法。在製作過程中,即將肉按其紋路橫切成半寸長、半分寬、二分厚的肉片,再入水煮肉待滾後晾乾,經油炸並加佐料紅燒即成。入盤時肉色金黃、鮮嫩味美。密封可保持時間長。

辣椒醬

善厚屬山區丘陵地帶,當地農民生產辣椒銷往各地。後配製生產成系列辣醬食品。製作原料有辣椒、辣油、蔥、姜等加工而成。幾十年來,一直沿用傳統工藝,精心釀造,具有優雅細膩、香辣突出的特點。

花生酥

姥橋花生酥是和縣傳統名點,據傳清光緒年間有一位陳姓糕點師傅,將花生米仁炒熟碾碎後,加上芝麻油和麥芽糖切成方塊,形如酥糖,故名。主要由花生米、白糖加工而成,香甜可口。

霸王酥

霸王酥是和縣烏江鎮傳統名點。有2000多年歷史。原名哈蟆酥,又名小酥。相傳西楚霸王項羽從四潰山(今駟馬山)突圍後,敗走烏江城,感到人飢馬渴,城邊一賣蛤蟆酥老翁將此酥獻給項羽,項羽手捏即碎,連贊"脆酥!脆酥!"自此,蛤蟆酥易名"霸王酥"。該酥以麵粉、芝麻、菜油、白糖等為原料。80年代後,採用傳統工藝與遠紅外線烘烤精製而成,內含多種人體必需的胺基酸、維生素,具有開胃、潤肺、健脾、強身之功能。有鹹甜兩種,酥鬆脆香,色味俱佳,甜而不厭.油而不膩。曾被評為安徽省鄉鎮企業優質產品。

名人

張籍(約767年~約830年),唐代詩人。字文昌。原籍蘇州(今屬江蘇蘇州),遷居和州烏江(今安徽和縣烏江鎮)。

杜默(1019年-約1085年),字師雄,和縣南義鄉豐山杜村人,北宋著名歌豪。著有《詩豪集》一卷。後,以特奏名仕,任新淦縣尉,終年68歲。

張孝祥(1132年~1169年)南宋著名詞人、書法家,字安國,號於湖居士,歷陽烏江(今安徽和縣東北)人。紹興二十四年甲戌(公元1154年)進士第一名(狀元)。《全宋詞》輯錄其223首詞。

陳廷桂(1768年—1842年)清朝文學家。別名夢湖,今安徽和縣歷陽鎮人。乾隆五十三年(1788年)中舉,乾隆六十年中進士,授翰林院庶吉士。著有《歷陽典錄》、《滇程日記》、《豫章行記》、《瀋陽於役記》、《江漢行程錄》、《秦三絕錄》等。晚年回歸故里著有《筍根雜錄》、《歷陽詩囿》、《年譜稿》,並重修《和州志》。

林散之(1898年-1989年),林散之是安徽和縣烏江人,8歲學藝,三十以後,在滬上拜黃賓虹為師,得“五筆七墨”之秘。黃賓虹對林散之在書畫藝術上取得的成就評價極高:“爐火純青,登峰造極”。在馬鞍山太白樓,建有江澤民親題館名的“林散之藝術館”。

許海峰,1957年8月1日生於福建省龍海縣,安徽和縣人,射擊運動員。在第23屆奧運會上,獲男子手槍60發慢射冠軍,成為該屆奧運會首枚金牌得主,同時也是中國奧運會歷史上的首位冠軍得主,打破了中國奧運史上金牌“零”的紀錄。許海峰是名副其實的金牌運動員和金牌教練。

侯學煜(1912年—1991年),和縣歷陽鎮人。畢業於金陵大學,1945年留學美國,1947年獲賓夕法尼亞州立大學碩士學位,1949年獲博士學位。1950年回國在中科院植物研究所工作,成為中國植物學奠基人之一。北京大學、清華大學兼職教授。中科院學部委員(院士),全國人大、政協常委。

撒貝寧,祖籍和縣,抗戰爆發後,他的祖輩離開了故土。

![和[安徽省馬鞍山市下屬縣] 和[安徽省馬鞍山市下屬縣]](/img/c/c93/nBnauM3X0UTNzUzM5YzM5IDN0UTMyITNykTO0EDMwAjMwUzL2MzL0czLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)