個人簡介

周晶

周晶為中國禪意詩書畫院創會副會長,九華山喬覺禪林詩書畫院常務理事,《中國當代佛教藝術》執行主編。中國長城書畫院特聘畫家,中國敦煌中國畫院特聘畫家,太原市佛光禪寺文化顧問,記錄片《五台山》文化顧問。

佛教自漢明帝時從印度傳入中國,同時也帶來了佛教造像藝術。魏晉南北朝之時佛教大興,因此佛教造像也隨之風靡發展起來。當時的著名畫家也大都為畫佛像的高手,如張僧繇創“張家樣”,以凹凸暈染法,使畫面有立體感;曹仲達創“曹家樣”,人物線條稠密,底紋貼身,稱“曹衣出水”。到唐代,佛教依然鼎盛,吳道子創“吳家樣”稱“吳衣當風”,“天衣飛盪,滿壁飛動”;周昉創“周家樣”,行筆準確、生動傳神,能揭示人物的心理活動。作為融入有儒、道哲學內涵的中國化的佛教流派——禪宗,隨著時代的發展,禪宗的理念深入畫家之心,禪宗認為:“真如本性是人的自性,人人都有佛性”、“自性迷,佛即眾生,自性悟,眾生即佛”、“即心是佛”、“佛法在世間,不離世間覺”這些理念的影響,使佛教造像從印度形象,改為中國化尼眾形象,這些造像藝術在唐以後已慢慢世俗化了。到宋代,如梁楷、牧溪創作佛像、羅漢,已儼然為百姓形象,清麗端莊,給人以親和感,使人瞻形而有所覺悟。從佛教造像過程可知,佛教造像作為獨立品種而存在,已經傳了一千多年了。應時代變遷,造像藝術不斷完善,各種繪畫技法更豐富多彩。但是在當代畫壇,佛教界重佛法,重心性,不太注重技法。繪畫藝術界技法成熟,但是缺乏了解佛法造像規律,這個問題已成為了中國當代佛教繪畫的一個矛盾。

周晶居士從事慈善工作多年,也是在家修佛的居士,佛緣深厚,聰穎好學。工作期間參訪名山名寺甚多,機緣適巧在一些畫家朋友指導下曾作大量佛像,取材於敦煌藝術,或臨寫於寺廟壁畫,他畫完後把畫贈送給佛教高僧大德及十方信眾,廣結善緣。

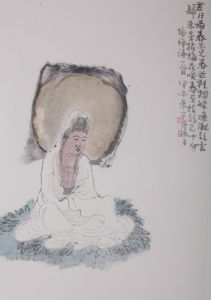

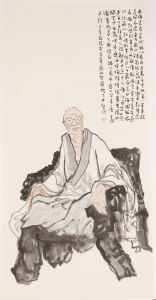

經過多年的佛教藝術研究,周晶居士遍訪海內外佛教藝術繪畫名家,如面訪過夏荊山,李唐,劉春冰,楊一家等著名佛教畫家,得多方指點,兼有心得。作為一個佛像畫家,除了佛像造型、服飾要嚴謹處置之外,重要的是要從畫像中傳達出一種神韻。這就要求畫家須有識鑒之本事,豁達之胸襟、豐富的學識。要在藝術上有所提高和建樹,須得在這三個方面下苦功。古人云“欲寫其形,必傳其神,欲傳其神,必寫其心。”要師佛心,須見賢思齊,以佛教的修行作為自己的行為準則,修己度人,以戒為師,以佛之慈悲之心,方能表達佛之莊嚴氣象。畫有雅俗之分,作為佛教造像藝術,更須要有清雅之氣象。因為佛像藝術,它傳達給人的形象,應該是清淨、端莊的,能使人望之有肅恭、歸仰之心,生慈悲心。這就要求繪畫者有良好的文學、品德修養,並要深諳佛學之真義,真正做到知行合一,只有這樣才能手心相接,佛心相融。如果畫者心境浮躁,審美低俗,必然下筆粗野,形象惡劣,豈能繪出佛像慈然、端莊之儀表?

周晶居士為了豐富佛學文化知識,特意進修了馬來西亞佛教大學博士課程。為了豐富佛教繪畫語言,幾年以來陸續報考了首都師範大學,人民大學,北京大學等高校,遍訪名師,從傳統佛像的臨募,歷代佛像的寫生。其佛教造型富有趣味,線條表現有情感。其所畫之佛像已頗具神采而不俗,容儀爽俊,端莊清麗,且行筆磊落、圓潤,衣褶宛轉合度,設色雅致,清潤可喜。頗有“出新意於法度之中,寄合理於豪放之外。”

近年,其作品多次參加海內外的佛教藝術展覽活動。參觀的畫家、僧眾、觀眾對周晶的佛教繪畫藝術給予了高度評價,其創作的佛教繪畫作品形式各異,有濟南靈岩寺和北京靈光寺及五台山,普陀山現場寫生作品,有傳統臨募作品,也有敦煌重彩作品。特別是獨創的十二生肖護生佛等藝術作品形式新穎,造型獨特,具有個人特色。周晶居士對佛教藝術的深入寫生,對國內外上百所寺院的考察研究,不同風格形式佛像藝術的創新是更是在當代藝術界嘆為觀止,未來必將在佛教藝術界產生深遠的影響。

作品欣賞

作品

作品 作品

作品 作品

作品 作品

作品 作品

作品