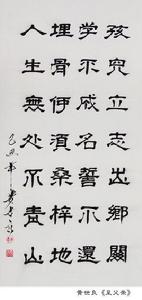

作品內容

孩兒立志出鄉關③,

學不成名誓不還。

埋骨何須桑梓地④,

人生無處不青山⑤。

注釋

①七絕:即七言絕句,絕句又稱為“截句”,指截律詩的一半而成。七絕每句七字,每首四句,共二十八字,要用律句,多押平韻。

②這首詩見於《湖南師範學報》1984年第一期一篇論文中;有見於1984年9月29日《周末》載向真《毛澤東改詩贈父親》一文。後錄入高菊村等著《青年毛澤東》裴建編著《湘魂--毛澤東家世》等書。這首詩是毛澤東第一次離開家鄉前根據日本明治維新時期政治活動家西鄉隆盛青年時代的詩略加修改而成。將原詩“男兒”改成“孩兒”,死不還修改為“誓不還”表達了毛澤東遠大抱負和志向,也表達對父親的深厚感情。根據毛澤東同志的表兄文鑒泉表弟文東山證明,“贈詩”確有此事。

③鄉關:故鄉.《晉書.元帝紀》引徐陵《勸進表》"瞻望鄉關,誠均休戚"。

④桑梓:家鄉,故鄉.《詩經.小雅.小弁》:"維桑與梓,必恭敬止."桑和梓是古代家宅旁邊常栽的樹木,詩中說,見桑與梓,容易引起對父母的懷念,後因用作故鄉的代稱。

⑤人生無處不青山:蘇軾《御史獄中遺子由》:"是處青山可埋骨".陸游《醉中出西門偶書》:"青山是處可埋骨".

全詩後二句抒發學不成名誓不還的壯志豪情。

作品賞析

毛澤東寫這首詩時正值17歲(1910年秋),根據《毛澤東傳 》載,當時毛澤東準備離開閉塞的韶山去長沙求學,去廣闊的天地鍛鍊,而且立下誓言,不成功絕不還鄉.這是他人生歷程中的第一個轉折,他的激動心情是可以想像的.臨行前他改寫了一首詩,夾在父親每天必看的帳簿里.

黃世良《呈父親》

黃世良《呈父親》該詩首聯直言離開家鄉求學,務必"成名",否則,誓言不還,表示決心之大.

次聯緊承"誓不還",推開一論,謂人生一世,無須固守家鄉,人之一生貴在奮鬥,應先天下人之憂而憂,不必考慮一定要老死故里,言外之意,山外有山,天高任鳥飛,海闊憑魚躍,踏遍青山人未老的人生理想.從這首詩我們看到毛澤東少年時代起就胸懷遠大抱負及無限的革命理想.