信息

物質文化遺產全國重點文物保護單位

.

.石窟

四川省

博什瓦黒岩畫VI-855

簡介

博什瓦黒岩畫全國重點文物保護單位,唐至宋代石刻岩畫。位於四川省涼山彝族自治州昭覺縣碗廠鄉博什瓦黑山南麓。博什瓦黑,彝語為“神像畫下的岩洞”之意。唐代南詔時(748-937年)刻繪。岩畫刻在16塊岩壁上,共17組27幅,總面積1440平方米。陰刻畫面,有釋迦牟尼、觀音、如來佛、四大金剛諸佛及麒麟、獅、龜、象等動物圖像。其中,《王者出行圖》,描繪生動,風格獨異,為國內罕見。此處,當地彝民奉為神地,嚴禁入內,故至今保存完好,為我國西南地區古文化的珍品。文物保護

博什瓦黑石刻岩畫於1991年4月16日被四川省人民政府公布為第三批省級文物保護單位。縣政府根據《中華人民共和國文物保護法》以及《四川省文物保護管理辦法》的規定,於1991年9月13日,組織有關部門負責人,到博什瓦黑實地踏勘觀測,遵照有利於保護文物自然環境風貌,有利於文物安全和文物開發利用的原則,劃定了以博什瓦黑石刻岩畫為中心自的44.28畝地為重點的保護區。以重點保護區為中心,東至阿嘎爾古依莫方向100米為界,西至依孜乃解方向60米為界,北至古巴阿莫方向100米處為界,劃為一般保護區。劃出了重點保護區和一般保護區及文化區內的集體所有林地共95.28畝。該文物的保護和管理工作仍委託解放溝碗廠鄉人民政府負責(昭府發<1991>8l號檔案通知。 .

.岩畫介紹

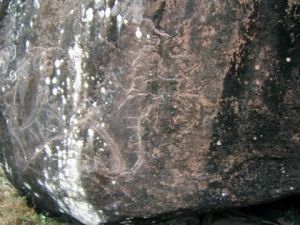

岩畫陰線刻造在十六塊天然巨石上,畫面面種約440平方米,可分南、西、北三個岩畫區。南區:位於山坡中下部,緊鄰博什瓦黑河的北岸,是主要分布區,

.

.共有8塊刻石英鐘,其中一刻石最大,是本區的中心,頂部面積達198平方米,其上刻有巨大的涅像,下部刻釋迦、觀單等像,其他刻石上刻有釋迦、觀音、四天王、明王及佛塔等主要佛教造像,還有一處漢文題記。西區:位於南區的西部,共有五塊刻石,分布在南北兩處,最南邊一塊刻石,刻有一尊男性像。該刻石右側往100米有四塊刻石。北區:位於山頂,有三塊刻石,其中兩塊靠西邊,岩而小,刻線技法粗獷,刻的是小型人物。在其東南邊的懸岩上,有一橫長形刻石,岩石南面比較光滑,刻有一幅六人騎馬的出行圖,畫面之大。博什瓦黑石刻岩畫內容其中上是佛教遺蹟。其中王者出行圖和彝族畢摩的出現實為獨特,有待進一步研究。總之,用陰線刻造的博什瓦黑石刻岩畫,畫像眾多,畫面宏偉,畫幅之大,是迄今摩崖石刻畫像中少見的。特別是在涼山彝族地區,發現這樣大型的密宗摩崖造像,對了解當地歷史,佛教的傳播以及古代民族關係提供了新的史料,也對地方史、民族史、宗教史和藝術史的研究,具有較高的科學價值。

博什瓦黑岩畫形成的背景與現狀

.

.人所共知,唐朝後期今之大小涼山併入南詔國,置建昌府,南詔滅亡之後,此地區歸大理段氏政權統治;因此,今之博什瓦黑地區曾是南詔國的管轄範圍,筆者認為這裡曾經也是唐中原內地通往雲南和南洋的“南方絲綢之路”的通道之一,南詔時期與唐王朝關係密切,因此,這裡受到內地漢文化的影響是比較濃烈的,特別是南詔國王任用漢族人鄭回為清平官,更加促進了彝漢文化的交流。博什瓦黑岩畫是這方面的活化石。在這方圓44餘畝的岩畫保護區里,有十六塊天然巨石上雕刻著440平方米的岩畫,岩畫群可以分為南、西、北三個岩畫區。

.

.南區:位於博什瓦黑山坡中下部,近鄰博什瓦黑河的北岸,是整個岩畫的主區;共有8塊雕刻的巨石,其中有一塊刻石最大,是南區的中心;這裡有《臥佛圖》,有人又說它是古彝人的《超度送靈儀式圖》。在這塊巨石上較平整的上方鑿刻了一臥佛,臥佛頭枕著左臂,靜靜地入定躺著是畫面的主體,下有一群坐著的人們,有大小比例不等的僧人或菩薩,或普通的人們在拜佛或祈禱,臥佛左上方刻有一小人,當地人說雕刻的是彝人傳世英雄支格阿龍,這塊大石頭上的岩畫,已年代久遠,嚴重風化,看得不是很清晰了。另外一塊石頭上刻畫的是人們常說的佛教里《四大金剛》,“四大金剛”用寫實的手法刻畫了威武雄壯手持弓箭武器的四位武士。這一區內其它幾塊石頭上還雕有龍、龜、麒麟等圖騰,釋迦、觀音、明王、畢摩造像等。

西區:位於南區的西部,共有五塊刻石,最南邊一塊刻石有一尊男性像,該刻石右側往100米有四塊刻石。

北區:位於山頂,有三塊刻石,其中兩塊靠西,岩畫小,刻線技法粗獷,刻的是小型人物。其東南邊的懸岩有一橫長形岩石,在岩石南面較光滑處刻有一副六人騎馬的出行圖,氣勢龐大、人稱《南詔王山巡圖》。此幅岩畫是該岩畫群中精彩作品之一,古老的南詔藝人們充分利用這塊岩石走勢,從視覺的張力角度出發,從整體到局部把構圖經營得飽滿而緊湊、完美而和諧的地步。

博什瓦黑岩畫的技法特點與民族文化

這些岩畫作品就像活化石般闡釋著這片土地上已經被歲月淹沒的年代,闡釋著那個年代的神秘的南詔文化,闡釋著彝漢文化進入到一個嶄新的“混血時代”的具體實例。正因如此,博什瓦黑岩畫也形成了自己獨特藝術語言魅力。

客觀寫實的雕刻語言是“博什瓦黑”岩畫的一大特點。在我國眾多的古代岩畫中,更多的是原始彩繪岩畫,它們多用各色染料繪製,據有關專家在對滄源岩畫考察時得出的研究結論,作畫的就是用動物血或獸皮來熬膠,然後將這種溶液與赤鐵礦粉等染料相混合用來作畫,且所畫作品多為裝飾性的岩畫作品,屬原始岩畫的均多。而“博什瓦黑岩畫”是人類已進入鐵器文明時代的唐代南詔時期的鑿刻岩畫。此岩畫群磨刻和鑿刻兩種技法均有運用,造型功力深厚,無論表現人物動物其技法技巧均達到了相當高的水平,其造型寫實能力真可謂已達到爐火純青的地步,令人讚嘆。博什瓦黑岩畫是南詔國時期彝漢文化相互交流,相互影響的主要例證。《南詔王出巡圖》、《畢摩作法圖》、《明王像》、《龍圖》、《社裡馬嘎》(又叫怪獸)等無一不是彝漢文化相互融合的產物。

.

.在刻線技法上融畢摩畫“線描”技法和國畫“白描”技法相結合,兼收並蓄、自成一體,用鋒利的刻畫工具,鐵器創造了具有畢摩畫特質的線描效果,線條簡約而古樸,達到一種“神秘的寫實主義”效果。同時也不失中國畫白描中“線描”技法,巧妙利用每塊石頭之造型走勢,得體安排畫之總要,從整體上合理把握每幅畫的大局,達到整體到局部的完美統一。觀博什瓦黑岩畫群真可謂是六法俱全。昔謝赫雲:“畫有六法:一曰氣韻生動,二曰骨法用筆,三曰應物象形,四曰隨類賦彩,五曰經營位置,六曰傳移模寫,自古畫人,罕能兼之”。[1]博什瓦黑畫中雖無隨類賦彩於岩畫上,但看其對人與物精彩而生動刻畫,我們可以這樣說南詔岩畫大師們給石頭賦予了生命,從中我們體會到南詔時期岩畫藝術中融本土繪畫技法和中原漢族繪畫技法為一爐的刻石方法。另如我國著名的內蒙陰山岩畫,其鑿刻方法就與博什瓦黑岩畫有很大的差距。“岩畫最早的製作方法是磨刻。先鑿出一個大致輪廓,然後用專門磨出鈍尖的硬石,蘸上細砂磨出圖形。大約與此同時或稍後,開始使用敲鑿法作畫,延續時間最長,幾乎與陰山岩畫藝術相始終。一般早期岩畫,敲鑿的點小、均、精、密,點上落點,不顯敲痕;而晚期岩畫的鑿刻點大、稀、不均,製作草率,給人以粗糙之感”。從中可以看出兩者岩畫表現方法的不同之處。

題材上用典型的彝題材《支格阿龍》、《龍圖》、《南詔王出巡圖》、《畢摩作法圖》等。在我國北方和南方較多的岩畫中,其主要題材大部分是狩獵圖、人物圖、舞蹈圖、交媾圖等原始岩畫內容。而博什瓦黑岩畫大多與宗教題材有關。《畢摩作法圖》中以非常寫實的手法刻化了一位留著捲髮辮子,戴著大瑪瑙耳環,盤腿而坐,手持神扇(畢摩祭司的法器),面容祥和的大畢摩正在做法術的場面。另外,“支格阿龍”的傳說,在西南彝族地區廣為傳頌,他雲遊四方,為人類斬妖除魔,揚善懲惡的故事婦孺皆知。從彝漢題材同時出現在一個岩畫群中的狀況,可以證實南詔國時期是一個民族大融合的時期,博什瓦黑岩畫正呈現的是彝漢從“文化混血”到“藝術混血”的現象,因此,我們可以這樣說,博什瓦黑岩畫群是彝漢文化水乳交融的結晶。

以宗教為載體展示南詔文化的亮點

博什瓦黑岩畫群中每件作品都附著包含眾多的文化內涵;每一件作品裡面都蘊藏著獨特而幽邃的民族文化意蘊和民族審美精神趣尚。

博什瓦黑岩畫是南詔彝族和漢族人民的物質與精神活動的縮影,用古老的岩畫語言闡釋當時人們的生活習俗、宗教信仰,記錄著這個遠古民族那一段原本就難以尋覓到史料實證的生存歷史,並將其符號化、直觀化,使之成為今天我們研究南詔文化藝術的橋樑。所以,在京的一次南詔實物展覽中“博什瓦黑岩畫群”的拓印片成了最引人注目的南詔藝術作品。這無疑對深入研究南詔國的文化藝術提供了具有深遠學術價值的實證依據。

(1)佛家文化占有重要的比重。佛教自魏晉時期傳入我國以來,佛教藝術以其博大而精深,燦爛而耀眼的風貌閃亮在中華大地上,馳名中外的敦煌壁畫,享譽海內外的大足石刻等等無一不昂揚著一種來自歷史積澱的佛家造型藝術之美,它以石刻壁畫藝術直觀的方式闡釋著繁雜的佛教經書內容,給深奧難譯的經書文字內容賦予圖像化的解釋,使之能通俗易懂的宣揚佛家思想,達到普渡眾生之目的。在博什瓦黑岩畫群中佛教造像占有很重要的比重。例如《超度送靈圖》、《論禪圖》等無一不傳揚著佛教藝術深邃的文化內涵。同時也說明了南詔人民對佛教的虔誠信仰,政教合一的體制在南詔的形成。

(2)彝族的畢摩文化成為博什瓦黑岩畫群的閃光點。在博什瓦黑岩畫群中有關傳頌畢摩文化的《畢摩作法圖》是比較典型的一件作品。畢摩是彝族普遍信仰的傳統宗教文化。畢摩又是彝族社會的原始宗教職業從事者,其職能為“祭祀”,“禳解崇禍”,“占驗吉凶”等。畢摩的法器有法帽、法衣、神簽筒、神扇、神鈴、經書等。使用之經書傳載著彝族的歷史、文化、習俗、文學、藝術、曆法等諸多內容,種類之多,卷帙浩繁。

在博什瓦黑岩畫《畢摩做法圖》中,以嫻熟的岩刻技法塑造了一位法力高強而充滿智慧和靈性的畢摩形象;他用鐵鏈栓著狼做祭物、以超凡的法力招來了“神鷹”,即畢摩的附體之神“安薩”,展翅飛向畢摩的方向,造型準確而生動,往前飛越的動勢在岩石的二維平面上表現出了完美合理的透視關係,線條凝重而流暢,顯示神鷹風雨無阻的神力。“畢摩”、“神鷹”、“狼”構成了一幅超越世俗的作法場面,作者的確獨具匠心,這樣一幅作品確能力透著畢摩文化的精髓內涵。

.

.(3)具有深厚帝王氣質的《南詔王出巡圖》。博什瓦黑岩畫群中在較突出的岩石上有這樣一幅構圖嚴謹、形象逼真、準確生動的陰刻手法描繪的出巡圖,畫中有6人騎馬出巡場面,錯落有致,疏密得當有序的安排畫面主體,特別是騎馬人比例準確而生動,嫻熟的陰刻造“線”運用得輕鬆自如,鑿刻了姿態不同的馬和特徵各異的騎馬人;還有兩隻跟著馬隊腳下跑的獵狗一前一後之間既有向前行跑的速度,又有相互呼應的生動性,而且從狗的造型上分析是涼山彝族人特有的“土獵狗”。這件作品是博什瓦黑岩畫群中精彩的作品之一;無論從審美的角度,還是從南詔國史料研究角度,都具有很高的學術價值。

(4)武士文化。在博什瓦黑岩畫群南區有一件被專家們認為是鑿刻的“四大天王”的作品,但在筆者看來他們更像是勇猛無比的南詔國武士,他們個個赤著胳膊和腳,手持弓箭瞪著大眼,有所向無敵這氣勢,線條簡煉而不失張力,作者以滿腔的熱忱,粗獷中帶細膩的手法表現了南詔國時的尚武精神。南詔時期,彝族統治以武富國強兵的法寶,“四大天王”就是這方面例證。

(5)圖騰文化。圖騰崇拜是我國眾多岩畫中一個永恆的題材,無論是北方岩畫還是南方的原始岩畫中都出現了很多“圖騰文化”方面的內容;在博什瓦黑岩畫中也出現了“龍”、“鷹”、“魚”、“麒麟”等諸多圖騰造像,更加豐富了岩畫的內容和形式。“鷹”是彝族崇拜的圖騰之一,彝族民間關於“鷹”的傳說很多,鷹與濮嫫娌也的故事,彝族畢摩與“鷹文化”的傳承等等,已經成為中外彝學界的探究的重要內容。

縱觀以上岩畫內容和鑿刻技法,證實了這樣一個結論。“博什瓦黑岩畫”是彝漢文化交融的“活化石”,是多元文化架構的烙印。“多元一體”的文化格局已經在唐南詔國形成。各族人民在共同經歷了西南大地所發生的一切戰亂與不幸的同時,也共同孕育了中華民族共擁有的一切幸福與輝煌。彝漢各族的文化之間既有各具特色、形態各異的不同趨向,又有血脈相通,水乳共融的共通性。因此,南詔文化中在保留和繼承了彝文化的基礎上同時也吸納了中原漢族的文化養料。這在“博什瓦黑”岩畫中已經是一個不容辯駁的實證。“多元一體”、“文化混血”的歷史是源遠流長的,在中國歷史上“民族大融合”,“文化大混血”的歷史事實不計其數,“博什瓦黑”岩畫是這方面典型的實例,她是南詔國的統治者在不斷完善自己的政治經濟文化過程中給後人留下的很有價值一筆財富,是西南彝區古代歷史上彝漢各族人民和睦相處,團結友愛、和平共處的歷史豐碑,特別是在涼山彝區發現如此規模龐大的岩畫群,對進一步了解研究當地歷史,各民族文化,民族關係提供了難得的史料,也對地方史、民族史、宗教史、彝族藝術史的研究具有很高的學術價值。

該論文系四川省社科重大委託項目子課題“四川省民族民間文化搶救、保護與開發研究”研究成果。