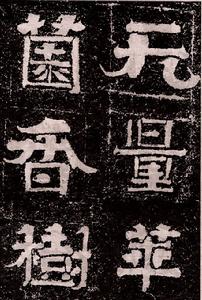

北朝岡山摩崖刻經

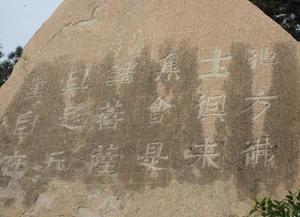

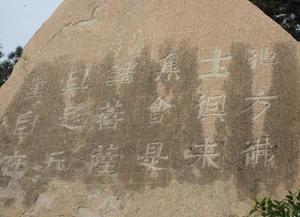

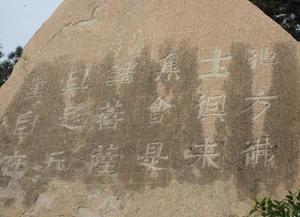

岡山摩崖刻經,北周年間刊刻。位於鄒縣城北部崗山北麓,分布在長約300米俗稱“狼溝”的山峪中。

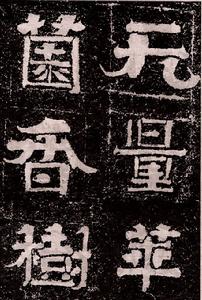

由於多年山水沖蝕,許多刻石位置移動,或傾斜,或仰伏,或斷裂。經1985年詳細調查,確認有刻石26石,總計400餘字。每處多則百餘字,少則一二字。字徑大者35×45厘米,小者10厘米見方。1988年國務院公布為全國重點文物保護單位。

由於多年山水沖蝕,許多刻石位置移動,或傾斜,或仰伏,或斷裂。經1985年詳細調查,確認有刻石26石,總計400餘字。每處多則百餘字,少則一二字。字徑大者35×45厘米,小者10厘米見方。1988年國務院公布為全國重點文物保護單位。

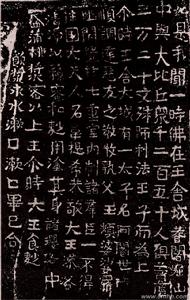

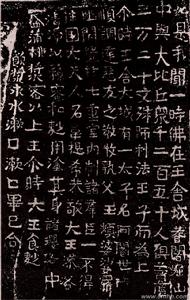

把佛經鐫刻於石,在佛教文化史上,是北齊開風氣之先,後來隋朝的靜琬發願在北京房山刻經,藏於洞窟,是

北齊刻經行動的繼續。而北齊人刻經則是受到東漢刻立《熹平石經》以保存儒學經典的啟示,因為當時的僧人把他們刻在崖石上的佛經也稱作“石經”。這樣做是考慮到“縑緗有壞,簡策非久,金牒難求,皮紙易滅”,“殺青有缺,韋編有絕”,只有將佛經刻諸石上,才可以做到“字無飛滅”,“永垂昭晰”(《唐邕寫經碑》)。 北朝岡山摩崖刻經北齊是以佛教立國的王朝,北齊開國皇帝高洋,在東魏武定八年(550)五月“登祚受禪,於僧稠禪師受菩薩戒,斷肉禁酒,放鷹除網,又斷天下屠,年三月六日,勸民齋戒,公私葷辛除滅之,度人八千”(道宣《釋迦方誌》教相篇第八)。當時僅鄴都一地,“大寺略計四千,見住僧尼僅將八萬,講席相距二百有餘,在眾常聽出過一方”(道宣《續高僧傳》卷十靖嵩傳)。所以,北齊境內的刻經之舉,正是北齊佛教興盛的表征,其目的是為了弘揚佛法。

北朝岡山摩崖刻經北齊是以佛教立國的王朝,北齊開國皇帝高洋,在東魏武定八年(550)五月“登祚受禪,於僧稠禪師受菩薩戒,斷肉禁酒,放鷹除網,又斷天下屠,年三月六日,勸民齋戒,公私葷辛除滅之,度人八千”(道宣《釋迦方誌》教相篇第八)。當時僅鄴都一地,“大寺略計四千,見住僧尼僅將八萬,講席相距二百有餘,在眾常聽出過一方”(道宣《續高僧傳》卷十靖嵩傳)。所以,北齊境內的刻經之舉,正是北齊佛教興盛的表征,其目的是為了弘揚佛法。 在北方與北齊對峙的北周,在武帝建德三年(北齊武平五年,574)五月,利用政權的力量,斷然廢佛,毀壞佛經、佛像,令沙門還俗。訊息傳到北齊,引起了佛教徒的恐懼,他們擔心佛經被毀燒殆盡,於是在北齊境內繼續刻經。這時的刻經行為,似乎有著悲壯護法的意味了。

在北方與北齊對峙的北周,在武帝建德三年(北齊武平五年,574)五月,利用政權的力量,斷然廢佛,毀壞佛經、佛像,令沙門還俗。訊息傳到北齊,引起了佛教徒的恐懼,他們擔心佛經被毀燒殆盡,於是在北齊境內繼續刻經。這時的刻經行為,似乎有著悲壯護法的意味了。

北周廢佛只是富國強兵的手段。滅掉北齊之後,目的達到了。儘管周武帝在討伐北齊時也同樣實行廢佛政策,但讓佛門慶幸的是,周武帝在滅北齊的當年(578)六月就去世了。宣帝繼位後,就採納了任道林提出的復興佛教的請求,敕許復興佛教。北周大象元年、二年的《鐵山》、《葛山》、《崗山》等刻經,便是在這樣的背景下刻成的。所以鐵山《石頌》中有這樣的話:“逢劫火而莫燒”,“對災風而常住”,“縑竹易銷,金石難滅,托以高山,永留不絕”。

北朝岡山摩崖刻經

北朝岡山摩崖刻經