周敦頤

簡介

周敦頤

周敦頤周敦頤(1017~1072)北宋思想家、理學家、哲學家。原名敦實,避英宗諱改名敦頤。字茂叔,號濂溪,道州營道縣(今湖南道縣)人,晚年定居廬山蓮花峰下,以家鄉營道之水名“濂溪”命名堂前的小溪和書堂,故人稱濂溪先生,元公是他的諡號。他與邵雍,張載,程顥,程頤並稱為“北宋五子”。以母舅龍圖閣學士鄭向任分寧(修水)主簿,調南安軍司理參軍,移桂陽令,徙知南昌,歷合州判官、虔州通判。熙寧初知郴州,擢廣東轉運判官,提點刑獄。所到之處,都很有實績。“在合州郡四年,人心悅服,事不經先生之手,吏不敢決”。晚年知南康軍,治所在今星子縣城。曾遊覽廬山,為廬山的山水所吸引,在其自賦詩中道:“廬山我愛久,買田山中陰。”因築室廬山蓮花峰下,前有溪,合於湓江,取營道故居濂溪以名之,遂定居於此,並將原在故里的母親鄭木君墓遷葬於廬山清泉社三起山。敦頤卒,亦附葬於母親墓旁。以後子孫世居江州,後裔綿延。

周敦頤是我國理學的開山祖,他的理學思想在中國哲學史上起了承前啟後的作用。清代學者黃宗羲在他的《宋儒學案》中說道:“孔子而後,漢儒止有傳經之學,性道微言之絕久矣。元公崛起,二程嗣之……若論闡發心性義理之精微,端數元公之破暗也”。他繼承《易傳》和部分道家以及道教思想,提出一個簡單而有系統的宇宙構成論,說“無極而太極”,“太極”一動一靜,產生陰陽萬物。“萬物生而變化無窮焉,惟人也得其秀而最靈(《太極圖說》)。”聖人又模仿“太極”建立“人極”。“人極”即“誠”,“誠”是“純粹至善”的“五常之木,百行之源也,是道德的最高境界”。只有通過主靜、無欲,才能達到這一境界。在以後七百多年的學術上產生了廣泛的影響,他所提出的哲學範疇,如無極、太極、陰陽、五行、動靜、性命、善惡等,成為後世理學研究的課題。

著作

主要著作有《太極圖說》、《通書》、《太極圖說》等,後人編有《周元公集》,存詩28首,賦1篇,文4篇,代表作為《愛蓮說》。

邵雍

簡介

北宋五子

北宋五子邵雍(1011~1077)北宋哲學家。字堯夫,諡號康節,生於北宋真宗四年,即公元1011年,卒於神宗十

年,即公元1077年,享年67歲。他生於河北范陽,後隨父移居共城,晚年隱居在洛陽。邵雍,雖然不象三國的諸葛孔明那樣家喻戶曉,但是,無論從才幹和品德來講,他都不亞於諸葛亮。只不過,因為長期隱居,名字不被後人知道而已。宋朝理學鼻祖之一的程顥曾在與邵雍切磋之後讚嘆道:"堯夫,內聖外王之學也!”人稱“邵夫子”、“家先生”。墓葬地稱為安樂佳城,位於洛陽市伊川縣平等鄉西村西臥龍溝之陽。邵雍墓1964年被公布為河南省重點文物保護單位。平等有邵夫子社恢復安樂書院,在邵雍千年誕辰,舉辦大型慶典活動。現安樂佳城前開闢廣場,硬化道路,廣植樹木, 引入泉水,立有邵雍塑像,竹柏長青。

少年時,邵雍就胸懷大志,發憤刻苦讀書,於書無所不讀。據《宋史.邵雍傳》記載:邵雍"始為學,即堅苦自勵,寒不爐,暑不扇,夜不就席者數年。” 後來,為了增長見識,他還遊學四方,越黃河、過汾河,涉淮水、渡漢水,到過齊、魯、宋、鄭等各地,回來後,說道"道在是矣。”於是就不再雲遊。當時有高人李挺之,見其好學不倦,就傳授了他《河圖》、《洛書》、《伏羲八卦》等易學秘奧。以邵雍的聰穎才智,他融會貫通、妙悟自得,終於成為一代易學大師,風靡遐邇的鴻儒。他形成了自己一套完整獨特的宇宙觀,對於天地運化、陰陽消長的規律了如指掌。《宋史》記載道:他對於"遠而古今世變,微而走飛草木之性情”都能"深造曲暢”,通達不惑,而且"智慮絕人,遇事能前知”。北宋理學的另一位始祖程頤說他:"其心虛明,自能知之”。於是,他著書立說,撰寫了《皇極經世》、《觀物內外篇》、《伊川擊壤集》等著作共十餘萬言。他認為歷史是按照定數演化的。他以他的先天易數,用元、會、運、世等概念來推算天地的演化和歷史的循環。相傳對後世易學影響很大的《鐵板神數》和《梅花心易》都是出於邵雍。後人也尊稱他為"邵子”。邵雍三十歲時與父親邵古由輝縣百泉遷居伊川神蔭原,創辦安樂書院,講學於家,著書教學。五十歲時遷居洛陽。嘉祐七年(一○六二),西京留守王拱辰就洛陽天宮寺西天津橋南五代節度使安審琦宅故基建屋三十間,送為他作園宅,題名為"安樂窩”,邵雍也自號為"安樂先生”。當時的名流學士,如富弼、司馬光、呂公著等人都很敬重他,恆相從游。他不僅學貫古今、奇才蓋世,而且品德渾厚,待人至誠。這使他遠近馳名,所到之處士大夫們爭先請他留宿,有人還把邵雍留宿過的地方,稱為他的"行窩”。他在人們心中的威望可見一斑。今天,熟悉邵雍及其作品的人已經不多了。但在民間仍然流行著他所說過的一些警句。比如,人們常說的:"一年之計在於春,一天之計在於晨,一生之計在於勤”就是出自邵雍。邵雍,這位遇事先知的奇才,對於後世的歷史發展做出了驚人準確的預言,寫下了他的傳世之作 --《梅花詩》,預言了他身後在中國發生的重大歷史演變。當然,和所有預言一樣,他採用了很隱誨的語言。並非很容易理解。有的部份,如果不是懂得道學佛理的修煉人,是不易弄懂的。

仁宗嘉祐及神宗熙寧初,曾兩度被薦舉,均稱疾不赴。熙寧十年六十七歲卒於洛陽,囑葬於伊川先瑩。哲宗元祐中賜謚康節。有《伊川擊壤集》二十卷。《宋史》卷四二七有傳。

著作

著有《皇極經世書》十二卷,包括《觀物內篇》、《觀物外篇》、《漁樵問對》和《無名公傳》。《內篇》為邵雍之作,《外篇》是其弟子之記述,類似語錄。另有詩集《擊壤集》。

傳說預言《梅花詩》是邵雍所寫,未見考證。但缺少邵雍詩的“直抒胸用意、質樸通俗、擊壤而歌的風格”,基本上可以斷定非邵所作,乃後人附會。

張載

一般來說,你可以不知道張載,但知道“ 為天地立心,為生民立命, 為往聖繼絕學,為萬世開太平”這句名言,這就是有名的“橫渠四句教”。

張載(1020-1077),北宋哲學家,字子厚,北宋哲學家,理學創始人之一,理學支脈“關學”創始人,人稱橫渠先生。他是程顥和程頤的表叔,與周敦頤、邵雍、程頤、程顥,合稱“北宋五子”。

他提出宇宙的本原是“氣”。他說:“太虛無形,氣之本體。”氣有聚散而無生天,氣聚則有形而見形成萬物,氣散則無形可見化為太虛。他認為宇宙是一個無始無終的過程,在這個過程中充滿浮與沉、升與降、動與靜等矛盾的對立運動。他還把事物的矛盾變化概括為“兩與一”的關係,認為兩與一互相聯繫、互相依存,“有兩則有一”、“若一則有兩”。

在認識論方面,張載提出“見聞之知”與“德行之知”的區別,見聞之知是由感覺經驗得來的,德行之知是由修養獲得的精神境界。

在社會倫理方面,張載提出“天地之性”與“氣質之性”的區別,主張通過道德修養和認識能力的擴充去“盡性”。因此,他提倡溫和的社會變革,實行井田制,實現均平,富者“不失其富”貧者“不失其貧”。

張載原籍大梁(今河南開封),祖父張復,宋真宗時任給事中,集賢院學士等職,後贈司空。父親張迪於真宗初攜妻陸氏上任於陝西長安。天禧四年(1020)生張載。天聖元年(1023)年任涪州(今四川涪陵縣)知州。後贈尚書督官郎中,祖父和父親都是中小官吏。張迪在涪州任上病故,家議歸葬開封。十五歲的張載和五歲的張戩與母親,護送父柩越巴山,奔漢中,出斜谷行至眉縣橫渠,因路資不足加之前方發生戰亂,無力返回故里開封,遂將父安葬於橫渠南大振谷迷狐嶺上,全家也就定居於此,以後張載就生活於此,人稱他為橫渠先生。

張載字子厚,號橫渠,就是宋儒濂、洛、關、閩四大家的“關”,因生於陝西而以地望名。另外三家,周敦頤是湖南道州濂溪人,以地望稱濂溪。程顥、程頤為河南洛陽人,故稱“洛學”。朱熹原籍徽州婺源,他本人生於福建龍溪縣,學者因此以“閩學”括概。

張載最被二程子等同時諸大儒稱許的是他的《西銘》。其實是他的著作《正蒙》最後第十七篇“乾稱”中的一段文字,他自己視為可以張之牆牖的座右銘,曾以《訂頑》為題錄之於書室,程頤改稱《西銘》,學者悉宗之。《正蒙》中的另一段文字,張載以《砭愚》為題也曾書於牆牖,伊川改為《東銘》。但《西銘》影響最著,全文只有252個字,茲全錄以共餉。

乾稱父,坤稱母。予茲藐焉,乃混然中處。故天地之塞,吾其體,天地之帥,吾其性。民吾同胞,物吾與也。大君者,吾父母宗子,其大臣,宗子之家相也。尊高年,所以長其長。慈孤弱,所以幼吾幼。聖其合德,賢其秀也。凡天下疲癃殘疾、煢獨鰥寡,皆吾兄弟之顛連而無告者也。於時保之,子之翼之。樂且不憂,純乎孝者也。違曰悖德,害仁曰賊,濟惡者不才,其踐形唯肖者也。知化則善述其事,窮神則善繼其志。不愧屋漏為無忝,存心養性為匪懈。惡旨酒,崇伯子之顧養;育英才,穎封人之錫類。不弛勞而底豫,舜其功也;無所逃而待烹,申生其恭也。體其受而歸全者,參乎?勇於從而順令者,伯奇也。富貴福澤,將厚吾之生也;貧賤憂戚,庸玉女於成也。存,吾順事;歿,吾寧也。

二程

簡介

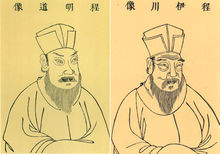

二程像

二程像程顥hào (1032~1085),宋代理學家、教育家。

字伯淳,人稱明道先生,河南府(今河南洛陽)人。與程頤為同胞兄弟,世稱“二程”。其家歷代仕宦,曾祖父程希振任尚書虞部員外郎,祖父程遹贈開府儀同三司吏部尚書,父程珦官至太中大夫。自幼深受家學薰陶,在政治思想上尤受父程珦影響,以非王安石新法著稱。舉進士後,歷官京兆府都縣主簿,江寧府上元縣主簿,澤州晉城令。神宗初,任御史。因與王安石政見不合,不受重用,遂潛心於學術。《宋史》本傳稱:“慨然有求道之志。泛濫於諸家,出入於老、釋者幾十年,返求諸‘六經’而後得之”。與弟程頤開創“洛學”,奠定了理學基礎。在教育上,先後在嵩陽、扶溝等地設學庠,並潛心教育研究,論著頗巨,形成一套教育思想體系。程顥提出,教育之目的乃在於培養聖人,“君子之學,必至聖人而後已。不至聖人而自已者,皆棄也”。孝者所當孝,弟者所當弟,自是而推之,是亦聖人而已矣”。即認為教育最高目的要使受教育者循天理,仁民而愛物,謹守封建倫常。學《論語》、《孟子》則為“知道”,“讀《論語》、《孟子》而不知道,所謂雖多亦奚以為?”《大學》、《中庸》亦不可不學,“大學之道在明明德,明此理也”。而《中庸》“天理也,不極天理之高明,不足以道中庸”。總之,教育必以儒家經典為教材,以儒家倫理為教育之基本內容。程顥還提出,讀書以期“講明義理”,注重讀書方法,“讀書將以窮理,將以致用也”,不可“滯心於章句之末”,為此者乃“學者之大患”。同其理學思想一樣,程顥的教育思想對後世影響深遠。後人為求學統淵源,於他講學之處立祠或書院以為紀念。宋仁宗嘉祐元年(1056)於京師講《易》處(今河南開封繁塔之左)立二程祠。明成化二十年(1489),河南巡撫李衍就二程祠建大梁書院,祀二程於講堂。另嵩陽書院亦為紀念二程所立。《嵩陽書院志·序》稱:“嵩陽書院,宋藏經處,兩程夫子置散投閒與群弟子講學地也”。

葬伊川縣城西部,伊川縣政府建為程園,內有程氏父子三人墓,河南省重點文物保護單位。程園前有廣場,與伊川縣高中相鄰,有西山聖林,為伊川八大景之一。今有程道興先生投資過億擴建程園,屆時將有新的面貌出現在世人面前。

程頤(1033~1107),教育家。字正叔,人稱伊川先生,北宋洛陽人。為程顥之胞弟。歷官汝州團練推官、西京國子監教授。元祐元年(1086)除秘書省校書郎,授崇政殿說書。與其胞兄程顥共創“洛學”,為理學奠定了基礎。幼承家學薰陶,其政治思想頗受父親的影響,推舉其父反對王安石新法乃“獨公一人”,又說其兄程顥對荊公(王安石)之說,“意多不合,事出必論列”,極加稱許。與其兄程顥不但學術思想相同,而且教育思想基本一致。

24歲時曾在京師(今河南開封繁塔之左)授徒講學。宋神宗熙寧五年(1072)偕兄於嵩陽講學。元豐元年(1078)知扶溝縣,“設庠序,聚邑人子以教之”。元豐五年,文彥博將其鳴皋鎮(今河南洛陽伊川縣境)之莊園贈給程氏,乃自建伊皋書院,講學其中幾達20年。同程顥一樣,主張教育目的在於培養聖人,“聖人之志,只欲老者安之,朋友信之,少者懷之”,聖人以天地為心,“一切涵容復載,但處之有道”,因此,教育必須以培養聖人為職志。在教育內容上,主張以倫理道德為其根本,“學者須先識仁。仁者藹然與物同體,義、智、信,皆仁也。”《宋史》稱他“學本於誠,以《大學》、《論語》、《孟子》,《中庸》為指南,而達於‘六經’”。

教育以德育為重,強調自我修養,其途徑為致知、格物、窮理。“致知則智識當自漸明”,致知乃在窮理,即盡天理。致知的辦法是“格物”。“格者,至也”,“格”是內感於物而識其理。“耳目能視聽而不能遠者,氣有限耳,心則無遠近也”,因此認識事物的關鍵乃在“心”。心“與天地合其德,與日月合其明,非在外也”,故致知重“內感”而不重外面事物。在學習方法上,強調求其意,“凡看文字,先須曉其文義,然後可求其意,未有文義不曉而見意者也”。

另外,主張讀書要思考,“不深思則不能造其學”。或曰:“學者亦有無思而得其乎?”其教育主張和思想對後世教育影響極大。後人曾在他講學之地設書院以為紀念,如河南嵩陽書院、伊川書院等。另外,全國各地亦有紀念他之書院,意在追蹤繼軌,以示其思想綿長。其著作被後人輯錄為《河南二程全書》、《程頤文集》、《易傳》和《經說》。

著作

程顥與程頤的學說後為朱熹所繼承和發展,世稱“程朱學派”。程顥著有《定性書》、《識仁篇》等,程頤著有《易傳》、《伊川文集》等,後人將二人著作合編為《二程全書》,1981年中華書局校勘出版《二程集》。