產品特點

劍河鉤藤又名鶯爪風,在葉腋處有彎鉤,故名鉤藤,以帶鉤莖入藥,最早見於南北朝陶弘景的《名醫別錄》:“療小兒,不入余方。”古代醫家認為鉤藤氣輕清,多視為發小兒的專用藥,是內、婦、兒科常用藥。

劍河鉤藤的主要成分是鉤藤鹼,其價值可與黃金媲美,有“一克鉤藤鹼一克金”之譽,具有鎮靜、降壓、清熱平肝、息風定驚的功能,用於頭痛眩暈、感冒夾驚、驚癇抽搐、高血壓等症狀。經貴州省中藥研究所檢測,劍河鉤藤的水分、灰分、浸出物等均優於《中國藥典》(2010版)提出的相關指標。

劍河鉤藤

劍河鉤藤鉤藤是劍河縣傳統地道中藥材,主要生長於谷溪邊的疏林中、山地林中、山地次生林中。種植方法簡單,易於生長,對管理要求不高,種植兩年後即見效益,經濟效益可觀。

產地環境

地形地貌

劍河縣位於苗嶺山系東段雷公山東北坡麓、貴州高原向湘西丘陵過渡的斜坡地帶,為長江流域清水江水系和珠江流域都柳江水系的分水嶺。地勢西南高東北低,依分水嶺向北西、南東傾斜。東部河流深切,多為高山峽谷,為中低山峽谷區;中部地勢開闊平坦,為低山丘陵區;西部河谷深切,山高坡陡,地勢起伏較大,為低中山區。境內最高點位於劍河縣中部柳川鎮返排大灣梁,海拔高程1626.3米,最低點在南加鎮清水江出縣境處,海拔高程340米,一般海拔400—800米之間,主要山脈為雷公山山脈東北部分。據海拔高程和相對高差,境內地貌可分為中山、低中山、低山、丘陵和盆地5個類型。根據岩性和地貌成因劍河縣境地貌形態又分為侵蝕—剝蝕、侵蝕—溶蝕和溶蝕三種類型。

水系水文

劍河縣地處長江流域,境內河流屬長江流域、洞庭湖沅江水系。河流長度10千米以上或流域面積20平方千米以上的有23條,縣境內總長度522.19千米,境內大河有3條,即清水江、南哨河、六洞河。

氣候特徵

劍河縣屬中亞熱帶濕潤季風氣候區,冬無嚴寒,夏無酷暑,雨量充沛。氣溫與所處地理位置及海拔高度有密切相關,年平均氣溫隨海拔高度的變化而有所變化,全縣各地年均氣溫16.7℃,歷年極端最高氣溫39.1℃(1972年8月27日),極端最低氣溫-8.1℃(1977年1月30日);歷年平均日照時數1116.9小時;歷年最大積雪深度18厘米,年平均無霜期310—326天。

境內降水豐富,多年平均降水量1226.4毫米。但地域分布不均,降雨量隨地形的增高而增大,隨地形的降低而減少。雨季多始於每年4月初,結束於10月下旬,旱季為11月至次年3月。降水量年內分配不均勻,全年65%左右降水量集中在4—8月,歷年平均相對濕度為81%。

劍河位於雷公山東北麓的斜坡地帶上,具有低緯度高海拔兼低緯度較低海拔的地理特點,境內地表切割深,梯地層次分明,是鉤藤生長的最佳環境。

歷史淵源

鉤藤是劍河縣傳統中藥材,境內野生鉤藤年蘊藏量達3000噸。得益於土壤、氣候等條件,劍河鉤藤品質好,藥性含量高,在市場上廣受歡迎。

劍河鉤藤種植和貿易歷史悠久,早在明代末年開始,伴隨著清水江木材貿易的興起,劍河鉤藤作為一種有名的中藥材開始在中原地區廣為人知。

清乾隆年間《貴州省志》稱:苗木興,鉤藤旺。意即大量苗族木材外運,鉤藤的種植和貿易兩旺。

現代,劍河鉤藤不僅國內有名,還遠銷日本、韓國等地。

2003年開始,以市場為導向,劍河縣將鉤藤作為支柱產業進行培育。由於大面積種植鉤藤,劍河縣被確定為貴州省15箇中藥材基地建設縣之一。

2009年,劍河縣先後投入近50萬元推動中藥材建設項目的實施,並通過積極爭取,計畫投資1000萬元的鉤藤、纈草產業化項目已列入貴州省級財政扶貧中藥材產業發展項目。

由於氣候和土壤條件好,劍河鉤藤質量好,在市場上十分受歡迎,但由於劍河沒有深加工企業,農戶自種自銷產品,沒有市場話語權,好品無好價現象突出。2015年,經銷商在劍河的收購鉤藤鮮品價格一度跌到每斤2元。

2016年,劍河縣實施“挽救行動”,解決鉤藤產業市場終端問題,成立工作領導小組,研究鉤藤銷售工作,下發《劍河縣鉤藤銷售工作方案》,明確每年縣財政預算500萬元作為全縣鉤藤種植戶價格保底收購資金;由縣供銷社牽頭,縣財政注資1000萬元,成立鉤藤供銷企業,作為全縣鉤藤綜合購銷平台,促進產業發展。通過一系列舉措,鉤藤鮮品價格大幅提高,鉤藤鮮品(鮮枝條)均價從2017年每斤2.3元,提高到2018年每斤5元。

劍河鉤藤

劍河鉤藤生產情況

2009年,劍河縣利用野生鉤規模化栽植面積達到1500公頃,年產量達6萬噸左右。

2016年,劍河鉤藤種植面積達10萬餘畝。

2017年,劍河縣鉤藤種植面積11.8萬畝,達產面積5.9萬畝,年產量5000餘噸,綜合產值過億元。約有1.5萬農戶5.4萬人在發展鉤藤產業種植,其中精準扶貧戶2000戶7000人。

產品榮譽

劍河鉤藤

劍河鉤藤2011年05月12日,原國家質檢總局批准對“劍河鉤藤”實施地理標誌產品保護。

地理標誌

地域保護範圍

劍河鉤藤產地範圍為貴州省劍河縣久仰鄉、南哨鄉、太擁鄉、柳川鎮、觀么鄉、盤溪鄉、敏洞鄉、南寨鄉、南加鎮、南明鎮、岑松鎮、革東鎮等12個鄉鎮現轄行政區域。

質量技術要求

(一)種源

茜草科植物鉤藤,毛鉤藤。

(二)立地條件

劍河鉤藤

劍河鉤藤海拔高度800米至1000米。土壤類型黃紅壤,質地為砂質土壤。土質疏鬆、有機值≥2.6%,土壤pH值4.5至5.5,肥沃、富含腐殖質、排水良好,坡度小於45度。

(三)栽培管理

1.育苗:種子繁殖和扦插繁殖,採取播種苗(原生苗)、扦插苗(營養枝繁殖苗)、野生苗三種方式。

2.栽種:時間為秋季(9至11月)或次年春季(3至5月),每穴1株,每公頃≤4.5萬株。

3.施肥:禁止使用化肥。

4.採收乾燥:種植兩年方能採收,10至11月採收,採收後自然乾燥,水份≤8.6%。

5.環境、安全要求:農藥、化肥等的使用必須符合國家的相關規定,不得污染環境。

(四)質量特色

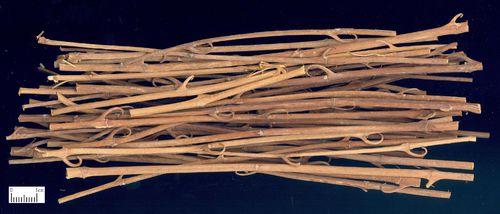

1.感官特色:鉤長1至2厘米,向下彎曲。莖枝圓柱形或類方柱形,鉤藤表面紅棕色至紫紅色的細縱紋,光滑無毛;毛鉤藤黃綠色至灰褐色的可見白色點狀皮孔,黃褐色柔毛。髓部黃白色或中空。

2.理化指標:總灰分≤3.0%,浸出物≥7.6%,鉤藤鹼≥0.1%。

3.安全及其他質量技術要求:產品安全及其他質量技術要求必須符合國家相關規定。

專用標誌使用

劍河鉤藤產地範圍內的生產者,可向貴州省劍河縣質量技術監督局提出使用“地理標誌產品專用標誌”的申請,經貴州省質量技術監督局審核,報國家質檢總局核准後予以公告。劍河鉤藤的法定檢測機構由貴州省質量技術監督局負責指定。