成語信息

【成語】:免冠徒跣

【發音】:miǎn guān tú xiǎn

【出處】:戰國策卷二十五——魏四《秦王使人謂安陵君》 秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以頭搶地耳。”

【成語解釋】: 摘掉帽子,光著腳。冠,帽子;徒,空的,光著;跣,光腳赤足。

出自

《唐雎不辱使命》

選自《戰國策·魏策四》,標題為後人所加,又名《唐雎為安陵君劫秦王》。唐雎,也作唐且。不辱使命,不辜負出使的任務。辱,辱沒,辜負。

原文

秦王使人謂安陵君曰:“寡人慾以五百里之地易安陵,安陵君其許寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;雖然,受地於先王,願終守之,弗敢易!”秦王不說。安陵君因使唐雎使於秦。

唐雎

秦王謂唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不聽寡人,何也?且秦滅韓亡魏,而君以五十里之地存者,以君為長者,故不錯意也。今吾以十倍之地,請廣於君,而君逆寡人者,輕寡人與?”唐雎對曰:“否,非若是也。安陵君受地於先王而守之,雖千里不敢易也,豈直五百里哉?”

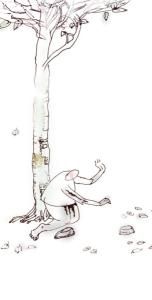

秦王怫然怒,謂唐雎曰:“公亦嘗聞天子之怒乎?”唐雎對曰:“臣未嘗聞也。”秦王曰:“天子之怒,伏屍百萬,流血千里。”唐雎曰:“大王嘗聞布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以頭搶地耳。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫專諸之刺王僚也,彗星襲月;聶政之刺韓傀也,白虹貫日;要離之刺慶忌也,倉鷹擊於殿上。此三子者,皆布衣之士也,懷怒未發,休祲降於天,與臣而將四矣。若士必怒,伏屍二人,流血五步,天下縞素,今日是也。”挺劍而起。

秦王色撓,長跪而謝之曰:“先生坐!何至於此!寡人諭矣:夫韓、魏滅亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

注釋

①選自《戰國策·魏策四》(上海古籍出版社1978年版),標題是後人加上。《戰國策》是西漢末年劉向根據戰國史書整理編輯的,共三十三篇,分東周、西周、秦、齊、楚、趙、魏、韓、燕、宋、衛、中山十二策,又稱《國策》。唐雎(jū),也作唐且,人名。不辱使命,意思是完成了出使的任務。辱,辱沒、辜負。

②[秦王]即秦始皇帝趙政,當時他還沒有稱皇帝。

③[安陵君]安陵國的國君。安陵是當時的一個小國,在現在河南鄢(yān)陵西北,原是魏國的附屬國。戰國時魏襄王封其弟為安陵君。

④[易]交換。

⑤[其]句中用來加重語氣的助詞。

⑥[加惠]給予恩惠。

⑦[說]通“悅”,高興、愉快。

⑧[秦滅韓亡魏]秦滅韓國在始皇十七年(前230),滅魏國在始皇二十二年(前225)。

⑨[以君為長者,故不錯意也]把安陵君看作忠厚長者,所以不打他的主意。錯意,置意。錯,通“措”,安放,安置。

⑩[請廣於君]意思是讓安陵君擴大領土。廣,擴充。

①[與]疑問語氣助詞。

②[直]只,僅僅。

③[怫(fú)然]盛怒的樣子。

④[公]相當於“先生”,古代對人的客氣稱呼。

⑤[布衣]平民。古代沒有官職的人都穿布衣服,所以稱布衣。

⑥[亦免冠徒跣(xiǎn),以頭搶(qiāng)地耳]也不過是摘掉帽子,光著腳,把頭往地上撞罷了。搶,撞。徒:光著。跣(xiǎn):赤足。

⑦[庸夫]平庸無能的人。

⑧[士]這裡指有才能有膽識的人。

⑨[專諸之刺王僚也,彗星襲月]專諸刺殺吳王僚(的時候),彗星的尾巴掃過月亮。專諸,春秋時吳國人。公子光想殺王僚自立,就使專諸把匕首藏在魚肚子裡,借獻魚為名,刺殺了王僚。“彗星襲月”和下文的“白虹貫日”“蒼鷹擊於殿上”都是自然現象,本文把這些現象同人事聯繫起來,是古代迷信的說法。

⑩[聶政之刺韓傀(guī)也,白虹貫日]聶政刺殺韓傀(的時候),一道白光直衝上太陽。聶政,戰國時韓國人。韓傀是韓國的相國。韓國的大夫嚴仲子同韓傀有仇,就請聶政去把韓傀刺殺了。

⑪[要離之刺慶忌也,倉鷹擊於殿上]要離刺殺慶忌(的時候),蒼鷹撲到宮殿上。慶忌是吳王僚的兒子。公子光殺死王僚以後,慶忌逃到衛國,公子光派要離去把他殺了。倉,通“蒼”,青。

⑫懷怒未發,休祲(jìn)降於天]心裡的憤怒還沒有發作出來,上天就降示了徵兆。休祲,吉凶的徵兆。休,吉祥。祲,不祥。

⑬與臣而將(jiāng)四矣](專諸、聶政、要離)加上的,將成為四個人了。這是唐雎暗示秦王,他將效法專諸、聶政、要離三人,刺殺秦王。

⑭[若]如果

⑮[怒]發怒,動詞

⑯[縞(gǎo)素]白色的絲織品,這裡指穿喪服。

⑰[是]這樣,代詞

⑱[秦王色撓]秦王變了臉色。撓,屈服。

⑲[長跪而謝之]直身而跪,向唐雎道歉。古人席地而坐,坐時兩膝著地,臀部靠在腳跟上。跪時上身挺直,表示莊重。謝,道歉。

⑳[諭]明白,懂得。

譯文

秦王派人對安陵君(安陵的國的王)說:“我想用方圓五百里的土地交換安陵,安陵君你一定要答應我啊!”安陵君說:“大王給予(我)恩惠,用大的土地交換小的土地,很好;即使這樣,我從先王那接受的封地,願意一生守護它,不敢交換!”秦王(聽後)不高興。安陵君因此派遣唐雎出使到秦國。

秦王對唐雎說:“我用方圓五百里的土地交換安陵,安陵君卻不聽從我,這是為什麼?況且秦國滅了韓國亡了魏國,但安陵卻憑藉方圓五十里的土地倖存下來,是因為我把安陵君看作忠厚的長者,所以不打他的主意。現在我用十倍於安陵的土地,讓安陵君擴大自己的領土,但是他違背我的意願,是他看不起我嗎?”唐雎回答說:“不,並不是這樣的。安陵君從先王那裡接受封地並守護它,即使是方圓千里的土地也不敢交換,更何況只是五百里呢?”

秦王勃然大怒,對唐雎說:“先生曾聽說過天子發怒嗎?”唐雎回答說:“我未曾聽說過。”秦王說:“天子發怒(的時候),會有百萬人死去,鮮血流淌千里。”唐雎說:“大王曾經聽說過平民發怒嗎?”秦王說:“平民發怒,也不過就是摘掉帽子光著腳,把頭往地上撞罷了。”唐雎說:“這是平庸無能的人發怒,不是有才能有膽識的人發怒。專諸刺殺吳王僚的時候,彗星的尾巴掃過月亮;聶政刺殺韓傀的時候,一道白光直衝上太陽;要離刺殺慶忌的時候,蒼鷹突然撲到宮殿上。他們三個人都是平民中有才能有膽識的人,心裡的怒氣還沒發作出來,上天就降示了凶吉的徵兆。(專諸、聶政、要離)加上我,將成為四個人了。如果有才能有膽識的人發怒,只會倒下兩人,血濺出不過五步遠,但是天下百姓都要穿喪服,今天就是這樣(的時候)了。”說完(唐雎)拔出劍站起來。

秦王變了臉色,久久的(直身)跪著,向唐雎道歉說:“先生請坐!為何會到了這種地步呢?我明白了:韓國、魏國會滅亡,但安陵卻憑藉方圓五十里的土地倖存下來的原因,只是因為有先生您啊!”

重點句子翻譯

①雖然,受地於先王,願終守之,弗敢易!

雖然這樣,我從先王那接受到這塊封地,願意終生守護著,不敢用它來交換。

②秦王不悅。安陵君因使唐雎使於秦。

秦王不高興了,安陵君於是派唐雎出使到秦國。

③而君以五十里之地存者,以君為長者,故不錯意也。

然而安陵君憑藉方圓五十里的土地倖存下來的原因,是把他當做忠厚的長者,所以不打他的主意。

④雖千里不敢易也,豈直五百里哉?

即使是千里也不敢交換,更何況只是五百里呢?

⑤此三子者,皆布衣之士也,懷怒未發,休祲降於天。

這三個人,都是百姓中有才能有膽識的人,心裡的憤怒還沒發作出來,上天就降示了徵兆。

⑥秦王色撓,長跪而謝之曰

秦王變了臉色,直身而跪,向唐雎道歉說......

唐雎其人

戰國時代魏國著名策士。為人有膽有識,忠於使命,不畏強權,敢於鬥爭並敢於為國獻身。有90歲高齡西說強秦使秦不敢加兵的魏國。曾經在魏國滅亡後出使秦國,冒死與秦王抗爭,粉碎秦王吞併安陵(魏國屬國)的陰謀。《戰國策》中對此有詳細記載。

“布衣之怒”的故事

秦王氣勢洶洶地對唐雎說:“你聽說過什麼是天子發怒嗎?”唐雎回答說:“我不曾聽說過。”秦王說:“如果天子發怒,那么要死幾百萬人,血流要上千里。”唐雎說:“您聽說過平民百姓發怒嗎?”秦王說:“平民百姓發怒,也不過是摘掉帽子光著腳,用頭撞牆罷了。”唐雎說:“那是平庸無能的人發怒,不是有才能有膽識的人發怒。從前,專諸刺殺吳王僚的時候,有彗星的尾巴掃過月亮;聶政刺殺韓傀的時候,竟然出現一道白光衝上太陽;要離刺殺慶忌的時候,竟有一隻蒼鷹撲擊到宮殿上。這三個人都是出身平民百姓的有膽識的人,心裡的憤怒還沒發作出來,上天就降示徵兆,現在,專諸、聶政、要離加上我,將成為四個人了。如果有才能有膽識的人發怒,倒下的雖然只有兩個人,血流僅僅五步遠,可是整個天下的人都要穿喪服!今天的情況就是這些!”於是拔出寶劍站起來。

秦王嚇得變了臉色,直身而跪,向唐雎道歉:“先生請坐!哪裡會到那種地步!我明白了:韓國和魏國滅亡了,而安陵國卻以五十里地生存下來,是因為有先生您啊。”

原文:秦王使人謂安陵君曰:“寡人慾以五百里之地易安陵,安陵君其許寡人!”安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;雖然,受地於先王,願終守之,弗敢易!”秦王不說。安陵君因使唐雎使於秦。秦王謂唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,安陵君不聽寡人,何也?且秦滅韓亡魏,而君以五十里之地存者,以君為長者,故不錯意也。今吾以十倍之地,請廣於君,而君逆寡人者,輕寡人與?”唐雎對曰:“否,非若是也。安陵君受地於先王而守之,雖千里不敢易也,豈直五百里哉?”秦王怫然怒,謂唐雎曰:“公亦嘗聞天子之怒乎?”唐雎對曰:“臣未嘗聞也。”秦王曰:“天子之怒,伏屍百萬,流血千里。”唐雎曰:“大王嘗聞布衣之怒乎?”秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以頭搶地爾。”唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。夫專諸之刺王僚也,彗星襲月;聶政之刺韓傀也,白虹貫日;要離之刺慶忌也,倉鷹擊於殿上。此三子者,皆布衣之士也,懷怒未發,休祲降於天,與臣而將四矣。若士必怒,伏屍二人,流血五步,天下縞素,今日是也。”挺劍而起。 秦王色撓,長跪而謝之曰:“先生坐!何至於此!寡人諭矣:夫韓、魏滅亡,而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。”

古文翻譯

《唐雎說信陵君》:

魏國的信陵君錐殺了晉鄙,解救了邯鄲,擊破了秦軍,保存了趙國,趙孝成王親自到郊外去歡迎他。

信陵君殺晉鄙,救邯鄲,破秦人,存趙國,趙王自郊迎。

唐雎對信陵君說:“我聽說過:對於事情,有不可以知道的,有不可不知道的;有不可以忘記的,有不可不忘記的。”信陵君問道:“這是什麼意思呢?”唐雎回答說:“人家厭惡我,對此我不可不知;我厭惡別人,卻不應讓他得知。別人對我有恩惠,我不應忘記,我對別人有恩惠,卻不應老放在心上。如今您殺晉鄙,救邯鄲,破秦軍,保趙國,這是很大的恩惠了。現在趙王親自到郊外來迎接您,傖促之中見到趙王,我希望您忘掉自己的大德吧!”信陵君答道:“我一定牢記您的指教。”

唐雎謂信陵君曰:“臣聞之曰:‘事有不可知者,有不可不知者;有不可忘者,有不可不忘者。’”信陵君曰:“何謂也?”對曰:“人之憎我也,不可不知也;吾憎人也,不可得而知也。人之有德於我也,不可忘也;吾有德於人也,不可不忘也。今君殺晉鄙,救邯鄲,破秦人,存趙國,此大德也。今趙王自郊迎,卒然見趙王,臣願君之忘之也。”信陵君曰:“無忌謹受教。”

不過,《史記·刺客列傳》:“秦法,群臣侍殿上者,不得持尺寸之兵。”秦臣尚不可帶劍入殿,作為敵國使者的唐雎,焉能持劍立於朝堂之上?何況,其時秦國正與東方諸國全力相搏,面對來意不善的敵國之使,焉能如此麻痹大意?

一幕“折服秦王”的荒誕劇

《唐雎不辱使命》選自《戰國策·魏策四》(下引文字出此不注)。是章,不少讀者誤作史傳,以為實有其事,國中語文《教參》的分析不能不說是極有影響的:

安陵是魏的附庸小國,秦企圖用“易地”的政治騙局進行併吞,由此引起了兩國之間的一場外交鬥爭。這篇文章記敘唐雎出使秦國,義正辭嚴地同秦王進行針鋒相對的鬥爭,終於折服秦王的經過,表現了唐雎不畏強暴的精神。

其實,秦王是否有必要設計這嘲以五百里之地易安陵”的“政治騙局”?兩國之間是否存在這番驚心動魄的“外交鬥爭”?一介之使唐雎是否可能輕而易舉“折服秦王”?探究有關史實,結論只能是否定的。

戰國末期,天下紛爭,遊說之士活躍於政治、外交舞台。唐雎是魏國的策士,《戰國策》對其人其事之記載,真假參半虛實有之。該書詳錄唐雎四次遊說之辭,茲據于鬯《戰國策年表》編年如次:

秦昭王四十一年(前266),齊楚攻魏,魏安厘王遣唐雎入秦求援,唐雎以“亡一萬乘之魏,而強二敵之齊楚”為由,說動秦王發兵救魏,“魏氏復全,唐雎之說也”。

秦昭王五十年(前257),魏信陵君竊符救趙,志得意滿居功自矜。“人之有德於我也,不可忘也;吾有德於人也,不可不忘也。”唐雎以此語誡之,信陵君幡然醒悟謙恭“受教”。

秦始皇六年(前241),唐雎說楚春申君合縱,“相萬乘之楚,御中國之難”,“為天下梟”(《戰國策·楚策三》),率諸侯合力抗秦,事未果。

第四次,即受安陵君之命出使秦國。該章載錄秦王“滅韓亡魏”之語。始皇十七年(前230)韓滅,後五年魏亡,故唐雎奉安陵君之命廷見秦王政事,《戰國策年表》繫於始皇二十二年(前225)。

按照《戰國策》的記載,唐雎活動於戰國末期約四十年間(前266-前225),其一生行事多與抗秦存魏攸關,從《戰國策》所錄其人言辭看,此人乃一“辯其談說”(《荀子·儒效》)的策謀之士。《唐雎不辱使命》的記載與唐雎的這一身份似乎也沒有扞格難通之處。然而,《戰國策》關於唐雎的記載卻存在一個難以彌合的破綻:

魏人有唐雎者,年九十餘,謂魏王曰:“老臣請西出說秦,令兵先臣出,可乎?”魏王曰:“敬諾。”遂約車而遣之。唐雎見秦王,秦王曰:“丈人芒然乃至於此,甚苦矣……”

這便是《戰國策》所載唐雎首次使秦事。是年唐雎“九十餘歲”,自稱“老臣”,秦王則以“丈人”呼之。照此推衍,十年後說信陵君,十五年後說春申君,唐雎已過百歲,至為安陵君使秦而面見秦王政,上距說秦昭王四十餘載,唐雎已為一百三十餘歲之朽然老丈矣!元代吳師道《〈戰國策〉校注補正》析曰:“唐雎為魏說秦時,九十餘,至與信陵君語,相去十年,為安陵使秦……上去說秦四十二年,決不存矣。”吳氏之說切中肯綮。《唐雎不辱使命》中的唐雎,其人之存歿已屬一大疑問,遑論奉命出使懾服秦王了。一百餘歲之老朽面折廷爭折衝樽俎,而令秦王驚惶失態俯首聽命,這只能是編排出來的一幕滑稽劇,而絕非真正的歷史。在這一點上,《戰國策》的記載是不能自圓其說的。①

退一步說,即令兩次使秦的唐雎非為一人②,該文的歷史真實性依然是大可懷疑的。

安陵,即鄢陵。安、鄢古韻同屬元部,可行通用,《唐雎不辱使命》亦見《說苑·奉使》,其文“安陵君”作“鄢陵君”,可見其地實一。楊寬先生《戰國史》所附歷史地圖於“安陵”下括注“鄢陵”,亦可證之。安陵原為魏之屬地,秦昭王二十四年(前283),秦相穰侯魏冉興兵擊魏,斯時鄢陵已入秦境:

(魏昭王)謂穰侯曰:“君攻楚得宛、穰以廣陶,攻齊得剛、博以廣陶,得許、鄢陵以廣陶,秦王不問者,何也?以大梁之未亡也。今日大梁亡,許、鄢陵必議,議則君必窮。為君計者,勿攻便。”

此為秦昭王二十四年(前283)事。由引文可知,早在魏冉攻魏之前,迫於秦之壓力,魏國已割鄢陵以增廣穰侯之封域定陶。也就是說,唐雎為安陵君使秦前五十八年,安陵已落秦人之手。秦莊襄王三年(前247),魏信陵君有言:“無忌將發十萬之師以造安陵之城。”可見此時安陵之歸屬尚無變化。沒有材料可以證明,此後安陵復歸於魏,又成“魏的附庸小國”。誠如歷史地理學家顧觀光所云:“鄢陵久為秦有,而安陵至戰國末尚存,此則傳聞異辭,當在闕疑之列矣。”(《七國地理考》卷五)

從時間、地點、人物的矛盾情形看,《唐雎不辱使命》事出虛妄,當可定論。當代學者繆文遠先生在《戰國策考辨》一書中斷定,是章出自秦末漢初縱橫家之“擬托”。朱東潤先生也認為:“本文情節當出於虛構,不能視為真實的歷史記載。”(《中國歷代文學作品遜上編第一冊137頁)斯誠不刊之論。倘對該文內容深入剖析,這一點可以看得更為清楚。

首先,基本情節不合事理。作為一方域僅“五十里”之小國,當天下板蕩之際,只能成為臣服大國強國的附庸,事實上是很難作為一個“國家”獨立存在的。即令魏國滅亡而“安陵以五十里之地尚存”,以秦王橫掃六合之兵威,但遣偏師一支以擊,彈丸之地旦夕可下,何須卑詞“易地”,自討沒趣,進行一嘲外交鬥爭”?秦王舉措固然令人費解,而唐雎之行則愚昧至極。皮之不存,毛之焉附,魏國既滅,安陵豈能以“五十里之地”對抗虎狼之秦?即令以“劫秦”手段換取秦王一紙承諾,在“兵革不修、詐偽並起”“涽然道德絕矣”(劉向《戰國策書錄》)的戰國末期,缺少實力保障,這種承諾也是沒有什麼價值的。《戰國策》注者鮑彪認為:“唐雎之使愚矣!雖抗言不屈,豈終能沮之乎?”戰國策士的遊說活動皆有明確的功利目的,唐雎怎么會“知其不可而為之”呢?

其次,人物形象有欠準確。該文的兩個人物唐雎和秦王,與真實的歷史人物之間存在著鮮明的反差。歷史上的唐雎,是一位縱橫捭闔巧舌如簧的策士,並不是專諸、聶政、要離之類的玩命角色。“伏屍二人、流血五步”的恫嚇,“挺劍而起”一拚死活的架勢,非唐雎一類的策士所願為所能為。而作為唐雎對手的秦王政,絕不是懦弱無能易於就範的庸主,那種色厲內荏前倨後恭的性格,和喑口惡叱吒一統天下的秦始皇的個性特徵難以吻合。只要讀一讀《史記·刺客列傳》就可以知道,面對荊軻鋒利的匕首,猝然之間,秦王“乃以手共搏之”,可見其人身手矯健處變不驚,不是一個容易對付的角色。那種“色撓,長跪而謝之”的形象,和歷史上的秦王政沒有任何共同之處。

複次,重要細節嚴重失實。矛盾的徹底解決依靠了那柄來歷不明的“劍”。《史記·刺客列傳》:“秦法,群臣侍殿上者,不得持尺寸之兵。”秦臣尚不可帶劍入殿,作為敵國使者的唐雎,焉能持劍立於朝堂之上?何況,其時秦國正與東方諸國全力相搏,面對來意不善的敵國之使,焉能如此麻痹大意?

由此觀之,《唐雎不辱使命》不僅違背了歷史的真實,作為文學作品,也違背了生活的真實;其文出於虛構“擬托”,而且虛構“擬托”的手法也實在算不上高明。

對照《史記》對唐雎其人其事的記載,對準確理解《唐雎不辱使命》一文不無啟迪。太史公處置《戰國策》中關涉唐雎的材料,採取了三種方式。一是載錄其事直書其名:《魏世家》記唐雎說秦昭王援魏事,文字與《戰國策》悉同。一是載錄其事諱涉其名:《魏公子列傳》載唐雎說信陵君事,不書“唐雎”之名,而雲“客有說公子”者。史遷下筆審慎,無疑對其時唐雎之年齡及緣何由魏入趙俱生疑惑。一是對《戰國策》中有關材料棄置不用:《唐雎不辱使命》即屬此類。照一般讀者看來,《唐雎不辱使命》情節生動文字鮮活,絕不比《刺客列傳》中的“曹沫之劫齊桓公”遜色。《史記》何以作如此取捨?合乎邏輯的解釋是,太史公已辨其偽。可以說,早在二千年前,司馬遷即以史家銳利的目光對唐雎劫秦王之真偽作過甄別。秦帝國是一個短命的王朝,秦始皇仁義不施積怨天下,故漢初縱橫之士假託唐雎之名,向秦始皇潑了這盆污水。③這就是《唐雎不辱使命》產生的社會背景。“易地”是秦始皇的祖宗們常常祭起的法寶,而“劫秦”之事,在秦的歷史上也不鮮見。這無疑給“擬托”者提供了歷史素材和想像空間。在此基礎上,塞進漢初方士們特別感興趣的“白虹貫日”“慧星襲月”“倉鷹擊殿”之類“天人感應”之談,迷人心竅惑人耳目,所有這一切拼湊一處,便借著“唐雎”的亡靈,上演出一幕“折服秦王”的歷史荒誕劇。

[注釋]①《戰國策》系西漢劉向據六種書合成,文字非出一人之手,有此矛盾,並不奇怪。②《戰國策》整理者南宋鮑彪認為,兩次使秦之唐雎非為一人。然魏有兩唐雎之說舍此別無根據,故多數治《戰國策》者並不認同。③楊寬先生認為,《戰國策》某些章節,“只是用作練習遊說的腳本的,就不免誇張失實,甚至假託虛構”(《戰國史》529頁)。《唐雎不辱使命》很可能正是講究“揣摩”的策士們虛擬的供“練習遊說用的腳。”

史實是一個原因,還有個原因讓人想起來都好笑。

秦王,當時他雖然沒有統一六國,但文中書“且秦滅韓亡魏”,一句話就說明了當時韓國和魏國都被秦所滅,所以秦王也算是半個武夫,那么他會怕一個唐雎么?且不論唐雎的年齡,但他還只是一個謀臣,秦王會為這樣一個人懼?

還有,秦王不可能連政治上的紛爭都不懂吧,那么經歷了那么多的秦王會在會見唐雎的時候不要侍衛的么?他會全無防備的就接見一個外國,還是一個附屬小國的使臣么?不太可能吧。

綜上所述,西漢的劉向,他恐怕不了解全部的事實。否則,如何上演了一出滑稽又荒誕的歷史劇呢?

有關資料

專諸、要離、聶政補充資料

專諸,春秋時堂邑(今江蘇六合縣北)人。吳王諸樊的公子光欲謀殺王僚(光的堂兄弟),善待專諸。乘吳對楚用兵國內空虛之機,公子光設宴請王僚,使專諸刺殺他。王僚戒備極嚴,“使兵陳自宮至光之家,門戶階陛左右,皆王僚之親戚也。夾立侍(夾道排班站立著),皆持長鈹。酒既酣,公子光佯為足疾,入窟室中,使專諸置匕首魚炙之腹中而進之。既至王前,專諸擘魚,因以匕首刺王僚,王僚立死。左右亦殺專諸,王人擾亂,公子光出其伏甲以攻王僚之徒,盡滅之,遂自立為王,是為闔閭。”

(事見《史記·刺客列傳》)

要離,春秋時吳國人。公子光既殺王僚以自立為王,王僚之子慶忌逃往衛國。公子光使要離去刺殺他。要離詐負罪出奔,使吳戮其妻子,而見慶忌於衛。與之俱渡江,至吳地,乘慶忌不意刺殺之。要離後亦自殺。

(事見《吳越春秋·闔閭內傳》)

聶政,戰國時韓國人。殺人避仇至齊,以屠為事。嚴仲子(韓國的大夫)與韓國相韓傀(一名俠累)有仇怨,嚴仲子恐被害而逃離韓國。得知聶政是個勇士,即以重金聘之。聶政以侍養老母為辭。其母死後,去見嚴仲子願為他殺仇人。聶政獨行仗劍至韓。韓傀方坐府上,戒衛森嚴,政直入,上階刺殺傀,並擊殺數十人。“因自皮面決眼,自屠出腸,遂以死。”暴屍於市,購問莫識。其姊聞而往哭之,後自殺於屍旁。時人稱其姊為烈女。

(事見《史記·刺客列傳》)

戰國四公子

中國戰國時代末期秦國越來越強大,各諸侯國貴族為了對付秦國的入侵和挽救本國的滅亡,竭力網羅人才。他們禮賢下士,廣招賓客,以擴大自己的勢力,因此養“士”(包括學士、策士、方士或術士以及食客)之風盛行。當時,以養“士”著稱的有魏國的信陵君、齊國的孟嘗君、趙國的平原君、楚國的春申君。因其四人都是王公貴族(一般是國家君王的後代),所以後人尊稱他們為“戰國四公子”。