提出過程

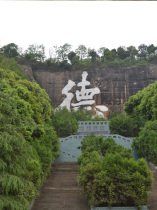

以德治國

以德治國2000年6月,江澤民《在中央思想政治工作會議上的講話》中指出:"法律與道德作為上層建築的組成部分,都是維護社會秩序、規範人們思想和行為的重要手段,它們互相聯繫、互相補充。法治以其權威性和強制手段規範社會成員的行為。德治以其說服力和勸導力提高社會成員的思想認識和道德覺悟。道德規範和法律規範應該互相結合,統一發揮作用。"2001年1月,在全國宣傳部長會議上,他明確提出了"把依法治國與以德治國緊密結合起來"的治國方略。

名人經歷

董永綿

“以德治國”,不僅是社會主義精神文明建設的內在要求,而且也是建設社會主義物質文明和政治文明的內在要求。我們教育工作者要深刻領會這一治國方略,在思想上、行動上重視德育工作,真正把德育放在首位,實施“以德育人”。只有這樣,才能全面提高學生的整體素質,完成黨和人民交給的任務。

21世紀的國際競爭是綜合國力、科學技術的競爭,歸根結底是人才的競爭。大學生是21世紀振興中華的重要力量,也是建設有中國特色社會主義事業的希望所在。能否提高他們的綜合素質,關係到社會主義中國的前途和命運,關係到社會主義事業的興衰成敗。道德素質規定和影響著其他素質的形成和發揮,提高大學生思想道德素質,有利於大學生成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義事業接班人和建設者。由於高校具有特殊的地位和作用,更應突出加強“德治”。突出德育的首要地位,是高校改革、發展的基礎。因此,我們在教育管理上應把提高思想道德素質放在首位,實施“以德育人”。

首先要有堅定正確的政治方向。一個人的政治態度決定著一個人的道德傾向,因此,只有具有崇高的共產主義理想和社會主義信念,具有科學的世界觀和正確的人生觀、價值觀,我們的教育工作者才能提高其教書育人、管理育人、服務育人的水平和自覺性,增強道德建設的責任感和使命感,自覺地擔負起培養振興中華的一代新人的任務。

第二,高尚的職業道德是“以德育人”的基本保證。江澤民總書記在第三次全國教育會議上指出:“教師是人類靈魂的工程師。在我國,人民教師是社會主義精神文明的傳播者和建設者。”教師不僅要傳授知識,更要培養學生怎樣做人,怎樣處事。因而,教師要自覺學習、宣傳馬克思主義理論,擁護黨的方針政策,對祖國、對民族有強烈的責任感;全面貫徹黨的教育方針,忠誠黨的教育事業,愛崗敬業,對工作滿腔熱忱、勤勤懇懇、任勞任怨;關心愛護學生,尊重學生人格,與學生建立平等的師生關係。模範遵守學校的規章制度,努力學習,不斷整合自己的知識結構,營造一個寬鬆、和諧、健康向上的學習生活環境。加強人格修養,樹立師表形象。德高為師,身正為范。教育是一種以人格塑造人格的事業。大學生正處在思想、知識、心理等方面日趨複雜和成熟的時期,對人際關係的承受力也日益增強和深化。因而潛藏在教職工言行之中的高尚人格形象,就是一部好的教科書,高尚的人格無聲無語地具體化、日常化於教師的一舉手、一投足、一笑一顰、一喜一怒之中,是一股強大的精神力量,對學生所起的作用是潛移默化的、巨大的、深遠的。孔子曾說,“其身正,不令而行;其身不正,雖令不從。”因此教職工必須時刻檢點自己的言行,把自己的為人處世和言談舉止時刻置於學生的監督之下。在思想上,要實事求是,表里如一;在工作上,要愛崗敬業,科學嚴謹,認真求實;在為人上,要胸懷坦蕩,光明正大,誠實守信;在生活上,要先人後己,廉潔奉公,端莊穩重,平易近人。知識要豐富,語言要準確生動,儀表要清潔整齊,舉止要文明和諧,以實際行動感召、帶動和影響大學生。

第三,加強校風建設,營造良好的育人氛圍。校風是學校長期育人實踐所積澱的共同心理定勢、心理特徵、行為規範和精神追求,並為全體師生所認同,對大學生起著統一思想、凝聚人心、理順情緒、振奮精神的作用。校風最集中的體現就是師風和學風。師風體現了教學風氣、學術風氣、管理風氣和服務風氣。學風的核心是學習風氣,主體是學生。師風對學風有帶動和促進作用,沒有良好的師風,很難形成優良的學風,更談不上健康向上的校風。只有置身於健康向上的校風中,通過耳濡目染和內心體驗,大學生才能得到心靈的感染、情操的陶冶、哲理的啟示,學校的德育才能內化為大學生的思想和品格。因此每位教職工都要樹立對國家、對社會和對學校高度負責的精神,嚴格要求自己,把德育滲透到各項業務中;管理幹部要做建設優良校風的表率,清正廉潔,求實創新,堅持原則;業務教師要做到敬業愛生、嚴謹治學、為人師表;後勤職工要全心全意為大學生服務,以優質的服務為大學生提供一個舒適的生活學習環境。只有這樣,才能使大學生在學習上養成崇尚真理、刻苦鑽研、富於開拓、耐心細緻的風氣,在日常生活上養成敬重師長、誠懇禮貌、遵紀守規、舉止典雅、樂於奉獻的風氣。

點評:這篇文章的顯著特點是空泛無物,毫無內容。只是空喊口號,對於以德育人之“德”為何物,以及如何以德育人毫無觸及,可謂八股文之典範。

德治之要

《人民日報》(2001年04月29日第六版)

賀善侃

法治與德治是相互促進的。一方面,加強法治能賦予社會道德規範以權威性,促進社會道德法制化;另一方面,加強德治能有效提高人們的思想政治素質和精神境界,從而在根本上防範和減少違法亂紀現象的滋生。沒有德治支持的法治,是沒有根基的。在當代中國加強德治是十分必要的。

首先,我國社會的現代化進程把德治提到了更突出的地位。一是社會結構的變化凸現出德治的重要性。在人類社會的不同時期,公共社會規範的內容和控制方式是不同的。社會結構的複雜程度直接決定了公共社會行為規範的控制方式。在結構簡單的社會中,人們從事生產活動及其他社會活動的空間極為有限,經濟組織、家族組織、政治組織等往往合而為一。緊密的社會關係、巨大的共同利益和人們生存的彼此依賴性,迫使人們不得不自覺地遵守社會組織內部的各種規則。這時的公共社會行為規範是以習慣、族規和宗教體現的。在這種結構簡單、規模狹小的社會裡,社會成員道德自律的重要性還未充分凸現。隨著生產規模的擴大、人口的增加、生產方式的變更以及社會生活的多樣化,社會組織結構的複雜程度不斷提高;維持公共社會行為規範的控制手段也隨之改變。社會結構越複雜,社會活動的空間越廣闊,個人行為所影響的直接對象就越少,行為後果的直接利益影響也越不明顯;相反,在社會幅員廣大、組織結構複雜、人口眾多而且流動量大的社會背景下,個人的隱匿條件(如居住分散、固定交往率下降、網路交往的日益普遍化等)卻不斷增加。這時,社會成員的道德自律在公共社會行為規範維護中的重要性就日益。

凸現出來。二是科技的現代化呼喚著德治的強化。如生物學“克隆”技術的發展、網路技術的發展以及企業倫理、地球生態等問題的提出,都把科技道德問題提到更為重要的地位。高科技的發展需要更加完善的德治。此外,人的現代化、政治的高度民主化也對德治提出了更高的要求:人的現代化首先是觀念現代化,造就現代人,首要前提在於培育現代主體意識。現代主體意識具有廣泛深刻性,涉及政治、經濟和文化各領域;而崇高道德理想信念的確立、理想人格的塑造、高尚道德品格的培養,是現代主體意識的核心。民主政治的高度發展正需要以大量具有高尚道德的現代人為基礎,因為只有這樣的現代人才能具備現代的民主意識。

其次,處於經濟轉型期的當代中國社會現實呼喚著德治的強化。社會主義市場經濟的發展和對外開放的擴大,極大促進了我國生產力的解放和發展,增強了人們的改革意識、民主法制意識和開拓創新精神。然而與此同時,意識形態的控制方式呈現出更為複雜的狀況,如西方資產階級的政治主張、價值觀念和生活方式對我的滲透將進一步加大;商品交換的法則一旦侵蝕到社會政治生活和人們的精神領域,勢必引發見利忘義、權錢交易,導致國家意識、集體意識和互助精神、奉獻精神的減弱;經濟轉型期錯綜複雜的社會矛盾、利益調整以及一些難以預測的突發事件,難免會引發人們思想的波動。尤其是隨著改革開放的深化和社會主義市場經濟體系的建立,價值觀念也趨向多樣化。面對新形勢,如何在各種思想和文化相互激盪,特別是西方敵對勢力加緊對我滲透的情況下,鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位,在廣大社會成員中確立起健康向上的精神風貌,為實現新世紀發展的宏偉目標提供強大的精神動力和思想保證,在依法治國的同時強化以德治國,是一個關係到我國命運和前途的重要舉措。再次,社會可持續發展的要求把德治置於更重要的地位。社會可持續發展戰略的一個重要內容是實現社會經濟、政治、文化的協調發展。文化是經濟和社會可持續發展的重要保證。在社會發展中,文化始終是民族的靈魂和血脈,是凝聚全國各族人民的精神紐帶;在現代社會中,文化更是綜合國力的重要標誌和重要組成部分。現代社會的綜合國力是包括自然資源、經濟、政治、科技、教育、外交、國民素質、民族意志力、凝聚力等各種物質因素和精神因素相互作用的綜合體。文化是精神力量的代表,它以精神財富的形式及對別國的影響力、輻射力顯示其綜合國力。當今日益激烈的綜合國力的競爭,越來越突出地表現為知識力量和文化力量的競爭。而道德信念、道德理想作為文化的核心,在綜合國力中尤顯其重要性。另外,文化矛盾和文化衝突是社會不安定的重要因素,而先進文化對於調節社會矛盾,整合民族力量,協調社會運行,推動社會全面進步,有著不可替代的作用。一個社會經濟的發展,如果沒有相應文化環境的形成、人的精神世界的完善,必定是不完美的。

時代意義

《光明日報》 2001年5月22日

喬新生

幾年前,學術界關於經濟學“帝國主義”的討論,曾經引起人們對市場運行機制的反思。然而,曾幾何時,人們又迷戀法學的“帝國主義”,恨不得將社會的一切行為法律規範化,法律的重要性被強調得無以復加。無情地事實告訴我們,無論是市場機制還是法律制度,都無法徹底改變社會信用的危機。市場上假貨依然泛濫,欺詐現象愈來愈普遍,不僅市場主體言而無信,相當一部分政府機關也不遵守對市民的承諾,甚至國家的一些法律也是越改越頻繁。這個社會到底缺少些什麼?

提倡市場經濟運行機制的學者早就看出,這一機制下不會產生高尚的人格,他們甚至喊出了“不講道德的經濟學”這樣的口號。在市場經濟社會裡,遵守承諾應該是基本的行為準則。但這裡的守信是建立在利己的基礎上的。當遵守承諾將會損害自己的利益時,市場主體寧願作出違約的選擇。這種利己的運行機制與社會和諧發展的互助精神存在著天然的隔閡,於是人們越來越關注對市場的制約作用。消費者權益保護運動的興起,為市場中弱者權益的保護提供了充足的理論,而“消費者權益保護法”的出現則使文明社會的互助精神從法律上找到了依據。

然而,法律的實施依然需要道德的土壤,當整個社會迷信市場作用的時候,互助精神在法院的司法判決中無法體現。處於弱者的消費者面對一個又一個貌似公正卻完全不同的判決無所適從。我們不缺少市場的理念,也不缺乏對法律的關照,我們缺少道德的支撐。

在這樣的背景下,重提道德的力量,並且將以德治國作為治國的方略就很有必要了。因為這是對市場經濟運行機制進行校正,也是為法治的實施提供有益的基礎。在德治的光輝下,法治的陰影會消除,市場的局限會得到彌補,整個社會將和諧發展。

不管我們是否承認,無論是市場機制還是法律制度本身,都是建立在“性本惡”基礎上的。市場運行機制就是利用人們原始的追求財富的本能推動資源的配置。在一個對財富無動於衷的人面前,市場經濟無法發動起來;但在對財富充滿占有欲望的人們面前,市場會自行運動。然而,由於市場上每個人都是利己的,所以,必須建立基本的運行規則,法律會在交易中內部生成。當國家順應市場的需要,將市場規律法律化後,市場運行機制就能夠繼續發展下去;當國家不能順應經濟的要求,及時將市場的運行規律法律化,或者強行頒布扭曲市場運行機制的規則後,市場就會發生混亂。可以說,市場的一個基本的假定就是包含著法律規則。然而,當市場發展到一定程度後,市場運行機制同樣會面臨衰亡,例如當資源集中到少數人手中時,競爭的機制就不會發揮作用。這時,人們要么等待新的市場進入者,要么坐視壟斷者獨享高額的利潤。更重要的是,在等待的過程中,消費者和社會上弱勢群體的利益必將遭受損害,法律在這裡應該再次發揮作用。這就象是一個不停滾動的鐵環,如果沒有推動者必然會停止轉動,自然倒下。然而,在需要法律的地方,我們往往看不到制度的倩影,法律總是在無休止的爭論中,在各種利益的妥協中誕生。在這些滯後的法律面前,利益的最大受損者往往是弱勢的群體。我們可以得出這樣的結論:在社會和經濟的變革中,承受動盪成本最多的往往是那些最弱的人群,而對弱者的保護規則總是在各種利益的較量中姍姍來遲。 既然我們不能依賴市場本身為我們提供社會文明發展的推動力量,我們也無法保證法律天然地保護社會弱者的利益,我們還能藉助什麼來實現社會的正義呢? 道德,惟有道德!道德可以使市場主體有所顧忌,也會使法律的制定者和適用者擁有基本的準繩。所以,提倡以德治國,實際上是糾正市場的缺陷,也是彌補法律之不足。道德的時代意義不在於維護市場的尊嚴,而是對市場運行機制進行理性的批判。回顧馬克思主義經典作家的原話,我們應該更深刻地領會其中的意義。

處在一個變革的時代,人們的價值觀念發生著飛速的變化,處在市場經濟的鏇渦中,人們也會不由自主地接受市場的理念。如果缺乏批判意識,認為市場萬能,甚至讓市場的理念主宰社會的一切領域,其結果將會使一切不可以交易的東西成為交易的對象,一切不可以法治的行為法治化。人們將越來越屈從於自設的規則陷阱,而無法自拔。當年,經濟學的開山鼻祖亞當·斯密曾經從醉心研究的市場“看不見的手”中抽身,探究自己的本行——倫理問題,現代經濟學家也開始關注經濟學中真正的人。而我國的經濟學家和法學家是不是也應該從制度的沉迷中醒過來,關注社會道德的作用?誠然,道德的觀念是多元化的,道德的規則也是非強制的,但關注道德,實際上是關注人本身,它會使市場運行得更有理性,也會使法律更加具有可操作性。

《關於“以德治國”的思考》

潘琦

江澤民總書記在全國宣傳部長會議上提出了“以德治國”的重要思想,並把“以德治國”作為一項重要的治國方略加以強調,意義十分重大。“依法治國”和“以德治國”是社會主義國家治國方略的兩個相輔相成的方面。法治屬於政治建設,屬於政治文明;德治屬於思想建設,屬於精神文明。兩者雖屬於不同的範疇,但都是管理國家、治理社會的重要手段。

道德的社會功能是多方面的,它對社會具有積極的規範、教育、導向作用,所以,道德歷來成為人們修身養性,完善自我乃至治國安邦的重要工具。

貫徹執行“以德治國”的方略,必須按照“三個代表”的要求,站在代表先進文化前進方向的高度,堅持不懈地加強社會主義道德建設。現階段社會主義道德建設,要著眼於建立與社會主義市場經濟相適應的思想道德體系。

江澤民總書記在全國宣傳部長會議上鮮明地提出了“以德治國”的重要思想,並把“以德治國”作為一項重要的治國方略加以強調。他指出,在建設有中國特色社會主義,發展社會主義市場經濟過程中,要堅持不懈地加強法制建設,依法治國,同時也要堅持不懈地加強社會主義道德建設,以德治國。“依法治國”和“以德治國”是社會主義國家治國方略的兩個相輔相成的方面。法治屬於政治建設,屬於政治文明;德治屬於思想建設,屬於精神文明。兩者雖屬於不同的範疇,但都是管理國家、治理社會的重要手段。現代國家固然需要強調依法治國,但同時也需要強調以德治國。法治以其權威性和強制性規範社會成員的行為,而德治則以其說服力和勸導力提高社會成員的內在自律意識,從而達到規範行為的目的。所以,“依法治國”與“以德治國”是一致的。

在現代社會生活中,道德概念表征的是文明素養和言行禮貌。善於根據自然、社會的客觀要求自覺調適自己的思想和行為,這是有修養、有道德的表現;不遵循自然界、社會生活的法律和法則,不將個人的價值融於社會價值之中,觀念和行為與環境格格不入,是缺乏教養、缺乏道德的表現。所以,道德被理解為調整人們之間及個人與社會之間關係的行為規範的總和。

道德作為調整人類行為的規範,既是人類自身發展的手段,又是人類發展的目的。“道德不倡,天下不寧。為物生貪慾,貪慾生妄念,妄念即禍根,禍根必大亂。”道德是社會生活不可或缺的調控手段,一個和諧協調的人際關係和社會秩序,需要有良好的道德來規範和維繫。道德興則國興、家興、業興;道德不振,於國於家,於人於己都意味著是一種災難。

道德的社會功能是多方面的,它對社會具有積極的規範、教育、導向作用,所以,道德歷來成為人們修身養性,完善自我乃至治國安邦的重要工具。我們中華民族有著五千年的文化積澱,其中關於人的道德修養的智慧比世界上任何一個民族都要豐富和全面。傳統道德修養強調“忠、信、孝、悌、禮、義、廉、恥”這樣一些準則,培養“智、仁、勇”兼備的健全人格。這些道德觀念固然帶有明顯的封建色彩,但數千年來,它們又的確充當了維繫整箇中華民族精神紐帶的作用。古人把道德操守提高到了極致,提倡“正心誠意,修身齊家治國平天下”,用孔子的話講就是“三軍可奪帥也,匹夫不可奪其志也”,“志士仁人,無求生以害人,有殺身以成仁”,把道德看得比生命還寶貴。

江澤民總書記提出“以德治國”,將道德建設提到了一個新的更高的境界,這是以江澤民同志為核心的黨的第三代領導集體對治國方略的重大提升。這裡強調的是以社會主義道德治國。社會主義道德是無產階級道德與中華民族優良傳統道德有機結合的產物,是植根於中華民族五千年的優秀道德傳統的土壤上,又體現時代特徵,是融傳統美德與現代美德為一體的現代道德,是充分體現了時代性與歷史繼承性相統一的新道德。

貫徹執行“以德治國”的方略,必須按照“三個代表”的要求,站在代表先進文化前進方向的高度,堅持不懈地加強社會主義道德建設。現階段社會主義道德建設,要著眼於建立與社會主義市場經濟相適應的思想道德體系。要以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導,以為人民服務為核心,以團隊精神為原則,以愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛社會主義為基本要求,以職業道德、社會公德、家庭美德的建設為落腳點;要堅持正確處理公平與效率的關係,堅持先進性要求與廣泛性要求相結合,堅持繼承和發揚中華民族優良傳統並積極吸收外來的優秀文化成果,要正確處理和認識各種利益關係,樹立社會主義義利觀;要周密制定和實行適應社會發展要求的道德建設指導計畫。根據形勢發展的要求,從自己的實際出發,搞好規劃,把基本道德要求融於有關法律法規和各項具體政策中,融於社會的各項管理中,不斷推動社會道德體系的形成和完善。道德教育,不能脫離社會經濟發展的現實,不能脫離廣大人民民眾的實際生活,而應該努力做到形式多樣,生動活潑,為民眾所樂於接受。

《光明日報》 2001年2月27日 1,高國希: 道德哲學 復旦大學出版社 03年版2,沈宗靈: 法理學 北京大學出版社 00年版3,魏定仁: 憲法學 北京大學出版社 05年版4,錢淦榮: 鄧小平理論概論 中國財政經濟出版社 99年版205—208 5,鞏獻田: 法律基礎與思想道德修養 高等教育出版社 99年版28--38頁

一、 依法治國和以德治國的含義…1,依法治國的含義2,以德治國的含義…………………二、依法治國和以德治國的關係…1,以德治國是依法治國的基礎2,依法治國是以德治的保障…3,社會主義法律和社會主義道德在本質上是一致的…4,法治不能完全代替德治,德治有法治不可替代的作用…三、實現依法治國和以德治國的途徑……1,宣傳、教育…2,發動民眾3,領導示範4,道德的能動性【摘要】:治理國家,就是國家運用各種辦法去引導、控制和規範社會成員的活動,以便維護社會的穩定並滿足社會公眾的需要。“治國”是一個綜合的概念,它是由治黨、治軍、治校、治廠、治家等等具體領域組成的。在這些具體領域中,都離不開法律和道德的治理。治理國家靠什麼?政治、經濟、文化、法律、道德……等等。本文論述用法律和道德來治理國家,即依法治國和以德治國。依法治國 (法治)的法律,是符合道德的法律,而不是脫離道德的法律;以德治國(德治)的道德,是和法律相一致的道德,而不是和法律相違背的道德。