概述

亞洲起源說

亞洲起源說隨著我國古人類學和考古學的發展,我國學者又在“亞洲起源說”的基礎上進一步提出了十分引人注目的“華北人起源說”。該說認為,古代印第安人來源於中國華北,中國文化對印第安人的文化有很深的影響。主張“華北人起源說”的學者們發現了一些非常有力的證據。

首先,古代中國人與印第安人在文化上有驚人的相似之處。例如:在墨西哥古代奧爾梅克人文化中間,學者們發現他們的甬道圖案與殷人的極為相似;—些印第安陶器上的饕餮紋和雲香紋,與商周時代中國鐘鼎上的圖紋相似;在墨西哥瓦哈卡地區的印第安人中間,人稱代詞“我”、“你”、“他”的發音,與古代中國人稱代詞的發音相似;瑪雅語稱“人”為“鎮”或“銀”,與漢語發音接近;墨西哥一些印第安人稱“花”也是“發”,發音與漢語完全相同。

證據

亞洲起源說

亞洲起源說印第安人是黃種人,其祖先在亞洲大陸,這被多數人所認同。近代考古又發現,古代印第安文明與中國殷商文明有諸多相似之處,引起人們關注,有學者甚至認為印第安人是殷人後裔,是中國移民的後代。但是這種觀點並不被主流認可。印第安人到底來自何方?

現在的人類學家、歷史學家大多認為,美洲最早的居民是從其他地方遷移而來的。歸納起來,主要有以下四點:

一是“歐洲移民說”。此說認為印第安人的祖先是從歐洲大陸向北經冰島和格陵蘭島進人美洲的,也有人認為,歐洲人是通過橫渡大西洋到達美洲的。

二是“南太平洋島嶼說”。此說認為亞洲人經過南太平洋的島嶼,逐步移入美洲。當然,也有人認為,是本來就生活在太平洋群島上的玻里尼西亞人通過南太平洋島嶼進入美洲的。

三是“非洲移民說”。此說認為非洲黑人,特別是努比亞人、馬里人,都有可能橫渡大西洋到達美洲。

四是“白令海峽說”。此說認為是蒙古人種的亞洲人、在4萬年和1.8萬年前,通過白令海峽結凍的“走廊”,從阿拉斯加進入美洲大陸的。

有學者認為印第安人是我國華北人後裔。

第四種法影響很大,贊同者也最多。在這種說法的基礎上,我國的學者提出“華北人說”,用引人注目的證據,論證了印第安人的祖先是中國人。持這種觀點比較有名的是學者王大有,他出版了一套叢書叫《中華大道文庫》,其中一些篇章詳細地論述了所謂“中華先民開拓美洲”的觀點。他認為美洲先民是“中華人種”,美洲文明是距今一萬年到三千年內不同時期的中華移民所創造的。

證據主要有以下幾方面,1975年,美國加利福尼亞發現了一具3000年前的石錨,經過對岩石樣本的化驗,確認這種岩石只在我國台灣海峽附近有,而美洲沒有。於是美國學者墨里亞蒂就把有關資料和岩石樣本寄給我國考古學家、古人類學家賈蘭坡,要求中國學者參與研究。賈老又把資料轉給我國水運史專家房仲甫,房先生經過研究後認為:“殷人航渡三千年”。

1953年,美國考古學家在墨西哥奧爾梅克遺址的祭祀中心發現了16尊雕像和6片玉圭,玉圭上刻有文字,王大有認為是殷商文字,並破譯解讀出來,是殷人祖先的名字:蚩尤、少昊、帝嚳、簡狄、多婦、契、相土、王亥、上甲等。另外祭祀的習俗也和東夷人相同。

王大有解讀印第安人的問候語“YINDIAN”(被哥倫布當作indian)為“殷地安”即“殷地安陽”,猶言“家鄉好”;解讀印第安人傳說中的“HOSI王”為殷末軍事統帥攸侯喜;解讀“IN-fubu”(墨西哥印第安人)為“殷福布”,其居住地“CHI-HUAHUA”為“羲華華”(伏羲、羲和之羲,華夏之華);解讀“in-ca”(古秘魯土著人)為“殷家”;解讀“hopi”(美國亞利桑那州印第安人)為“赫胥”(我國上古氏族);解讀“Nadene”(加拿大西海岸土著)為“大地灣”(甘肅秦安縣的伏羲遺址)等等。

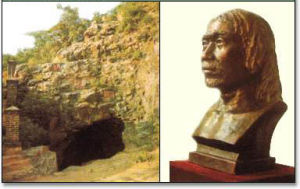

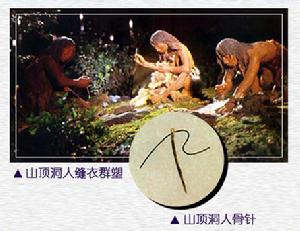

山頂洞人

對於人類起源問題,目前國際學術界有很多理論,最著名的包括“非洲起源說”及“多地區起源論”,這是長期以來全世界古人類學家爭論的熱點問題。一個經拼貼復原後幾乎完整的古人類頭骨化石“許昌人”,將為我國古人類進化研究提供重要線索,它是繼北京猿人之後我國古人類研究的又一重大發現,這一發現填補了中國現代人類起源中的重要一環,並有望打破人類“非洲起源說”的觀點。

國家文物局和河南省文物局昨天在北京宣布,這次發現的古人類化石出土於河南許昌靈井遺址,距今8萬~10萬年,考古學家已正式將其命名為“許昌人”。

此次河南許昌靈井遺址發掘開始於2005年6月,而“許昌人”頭骨發現則是在去年年底。

意義

亞洲起源說

亞洲起源說填補中國古人類進化的空白

目前,在這片保存較完好的遺址中發掘出土古人類頂骨和枕骨、顳骨的化石總計16塊,經復原後發現“許昌人”其眉脊較突、前額低平窄小、枕突隆起、骨壁較厚。河南省文物考古研究所研究員、靈井考古發掘隊領隊李占揚在接受早報記者採訪時表示,這一距今8萬至10萬年的完整頭骨可以提供該時期古人類研究大量準確數據,在這以前,這一時間段的數據為空白。現代人類區別於古人類的標誌就包括頭骨變薄、眉脊突出程度減弱等,有了可比照的數據對於研究中國地區古人類進化脈絡將有重要意義。

李占揚介紹說,比發現完整的頭骨更令人興奮的是,在頭骨內側還附著有類似腦殼內膜的組織。科學家可以藉此來研究舊石器時代祖先的腦部神經。.在此次靈井古人類遺址發掘中,除了古人類頭骨外,還出土石器和牛、馬、鹿、犀等動物骨骼化石約3萬件,其中包含大量古人類行為信息,從目前出土石器判斷,該遺址上活動的古人類並未受到外來猿人活動的影響。“我們希望在該遺址能有更多更新的發現。”李占揚說。

驗證

人類起源“多地區進化說”

中國科學院院士吳新智等10餘位專家在研究發掘出土的古人類頭蓋骨化石及同層伴出的石器和動物化石標本後認為:此次出土的人類頭蓋骨化石層位明確可靠,處於第四紀晚更新世早期地層,距今8萬~10萬年。

在國際學術界關於現代人類起源有兩種說法。一是“非洲起源說”,即中國的北京猿人等在距今約20萬年前消失,現代中國人都是來自非洲的人類的後代。一是“多地區進化說”。“中國古人類連續進化學說”就是其中之一。其重要依據是發現了200萬年前的巫山人、115萬年前的藍田人、50萬年前的北京人、10萬至20萬年間的遼寧金牛人、1萬至4萬年間的北京山頂洞人等,幾乎是一個完整的進化體系。但是,這個體系卻存在著關鍵缺失:沒有5萬~10萬年間的人類化石。而這一時期正是“非洲起源說”推斷非洲智人走向世界取代各地早期智人的關鍵時段。此次發現距今8萬至10萬年的“許昌人”頭蓋骨,正處在這個非常關鍵的時間段。為此專家表示:這不但是中國考古學和古人類學領域的一次重大發現,而且對研究東亞古人類演化和中國現代人起源具有重大學術價值。

“許昌人”的發現

“許昌人”古人類頭蓋骨化石是在許昌市一個叫靈井的舊石器時代遺址發現的。1965年春,中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的周國興在位於河南省許昌市西北約15公里的靈井鎮西側一個村民挖井挖出的堆積物中,採集到一批動物化石和打制石器,認為屬“中石器時代”,引起史前考古界的重視。1992年,靈井遺址被公布為許昌市級文物保護單位。2005年,河南省文物考古研究所對這處史前遺址進行考古發掘。去年12月的考古發掘中,本來是準備在12月15日結束,但一直不斷出“東西”,就延長了一天。第二天欲罷不能,又將工期推到了17日,就在這一天,突然發現了頭蓋骨化石。

專家稱,“許昌人”的身份可能有幾種推測,一是從北京猿人一直延續下來的中國人種中的一環,二是從非洲來到亞洲的非洲人,也有可能是兩個人種進行雜交後的“新人類”。我國專家經過多學科研究傾向於第一種說法,不僅是因為頭蓋骨信息含量的一致性,遺址中出土的大量石器、骨器都是本土文化面貌,少見外來因素影響。當然,研究剛剛開始,“許昌人”的真實面目會逐步浮出水面。

挑戰非洲起源說

亞洲起源說

亞洲起源說英國《新科學家》雜誌網站2009年11月3日文章,原題:中國人挑戰“非洲起源”說

中國南部發現的早期人類化石,可能將挑戰普遍接受的現代人類起源於非洲的學說。

金昌柱和他在中國科學院古脊椎動物與古人類研究所的同事們上周向媒體宣布,他們在中國南部廣西的一個山洞裡,發現了距今11萬年前的被認為是早期現代人的下頜骨。被發現的下頜骨有一個很像早期現代人的頦隆突,但下頜體厚度則像更早期原始人,這表明該化石可能來自混種。

如果得到確認,這一發現將支持“多地區進化”說。該學說認為,現代人是非洲走出的早期現代人與其他大陸早期原始人混種的後代。與此相反,普遍流行的“非洲起源”說則堅持認為,現代人是大約10萬年前從非洲走出散布到各大洲的人的直接後代。

這一研究成果本月晚些時候將發表在《中國科學通報》上。

密西根大學“多地區進化”說的支持者米爾福特・沃爾波夫說:“(該論文)將駁斥現代人類唯一起源於非洲的理論,並證明非洲人群與他們遇到的當地人混種的說法。”也有人持不同意見。華盛頓大學人類學家埃里克?特林考斯提出質疑,“你必須意識到對大多數中國專家來說,‘早期現代人’並不限於解剖學意義上的現代人……”

倫敦自然歷史博物館的克里斯・施特林格則表示,現在下結論還為時尚早,“根據現存的部分判斷,化石可能只是與先前的古人類有關,甚或只是與可能將其活動範圍向中國延伸過的尼安德特人有關”。