作品原文

中秋望月

秋月光如水,今宵分外明。

太清雲不滓①,永夜露無聲②。

仰望莫能即③,徘徊有所縈④。

南征諸將士,對此若何情?

注釋譯文

①太清雲不滓:太清,天空。滓,雜質,污黑。此句的意思是,天空一片烏雲。《晉書·謝郎傳》里講司馬道子稱月夜無云為佳景,謝重說:“不如微雲點綴。”道子戲曰:“卿居心不淨,乃復強欲滓穢太清耶?”

②永夜:長夜。

③即:就,接近。

④縈:迴繞。

作品鑑賞

中秋佳節,皓月當空,詩人在思念遠在他鄉的妻子兒女的同時,也想到正在解放戰爭前線浴血奮戰的可敬可愛的指戰員們,因而,激盪在這篇詩作中的已經不再是使人傷感的別離愁緒了,而是一種胸襟開闊、歡快喜悅的樂觀心境。自然,這篇別開生面的詩歌創作,是同當時的革命鬥爭形勢緊密關聯的。1947年中秋,正是中國人民解放戰爭轉入全面反攻後獲得偉大勝利的時刻,詩人面對這大好形勢,感到蔣家王朝行將覆滅,新中國就要誕生,一抹激動、喜悅的情緒浮上他的心頭,流注於他那生華的筆端。

“秋月光如水,今宵分外明。太清雲不滓,永夜露無聲。”這是一副很清幽可人的中秋月夜景色。透過這個景致和輕快的節奏,我們可以感受到詩人那明朗歡快的心境,“仰望莫能即,徘徊有所縈。南征諸將士,對此若何情?”面對這中秋郎月和良辰美景,詩人不禁想到了遠在異地的家人妻兒、親情骨肉。“徘徊有所縈”,就理所當然地蘊含了這種人倫之情。但此刻縈迴於詩人心田深處的,不僅是人倫之親情,更有對解放軍指戰員們的熱切關懷。“南征諸將士,對此若何情?”面對此情此景,人民子弟兵指戰員們不知會引起怎樣的情感:抑或是想念起父母妻兒,激勵自己奮勇殺敵,打敗反動派,早日與家人團聚;抑或是念起了犧牲的戰友,決心以更加頑強的戰鬥意志,去安慰他們難以瞑目的英靈。最後這樣的一個設問句,也包含著許多難以盡述的感情思緒,寄寓著詩人熱忱的關切與期望。在這篇詩中,詩人感情的抒發是透過中秋月夜這一充溢著詩情畫意的意境實現的。詩的前四句,詩人主要是在描繪、營造朗麗清幽的中秋月夜的詩意境界,並奠定下歡快、樂觀的基調;後面四句,在此基礎上,進一步以啟迪人們豐富聯想的構思與詩句,去充實、開拓其情感內涵,從而造成一種情景交融的優美意境。這樣,詩人感情的抒發,就委婉、深沉、意趣無窮了。

作者簡介

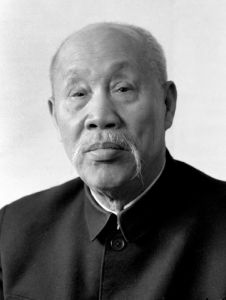

董必武像

董必武像董必武青年時代加入孫中山領導的同盟會,參加了辛亥革命。1920年在湖北建立共產主義小組。1921年出席中國共產黨第一次全國代表大會。第二次國內革命戰爭時期,在中央革命根據地從事黨和紅色政權的建設工作。1934年參加二萬五千里長征。抗戰時期和日本投降以後,是中共同國民黨談判的代表之一,同國民黨破壞抗戰、反共反人民的反革命政策,進行了針鋒相對的鬥爭。建國後,歷任中央政法委員會主任,政務院副總理,最高人民法院院長,第二屆政協副主席,中央監察委員會書記,中華人民共和國副主席、代理主席,全國人大常委會副委員長等職。