三月三歌墟的民俗活動甚為隆重。節前家家戶戶準備五色糯飯和彩蛋。人們摘來紅蘭草、黃飯花、楓葉、紫蕃藤、用這些植物的汁浸泡糯米,做成紅、黃、黑、紫、白五色糯飯。相傳,這種食品是深得仙女們的讚賞後留傳下來的;也有人說是祭祀歌他劉三姐的。吃了這種飯,人丁興旺,身體健壯。彩蛋則是歌墟中男女青年用以交際傳達情感的物品。 對歌前,劉三姐的神像由眾人抬著遊行一周,人們祈求她賜予歌才,保佑三月三歌墟人人對歌如意。人們敬完了歌仙劉三姐,爭相亮開歌喉,相互對唱,歌聲此起彼落。歌詞內容包括天文、地理、民族歷史、現實生活、生產知識等等。男女老少在這歌墟中度過一個個不眠之夜,歌墟也成為傳授知識的好場所。歌墟的文娛活動也很活躍、豐富,搶花炮、演壯戲、耍雜技、舞彩龍、舞彩鳳、唱桂劇等,整個山鄉沉浸於節日的氣氛中

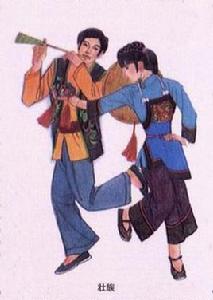

三月三歌墟是男女青年進行交際的好時機。每逢歌墟,方圓數十里內的男女青年聚集在歌墟點。小伙子在歌師的指點下與中意的姑娘對歌。通常是男青年先主動唱“遊覽歌”,觀察物色對手,遇到合適的對象,便唱起見面歌、邀請歌。女方若有意就答應。男青年再唱詢問歌,彼此有了情誼,唱愛慕歌、交情歌。歌詞皆即興發揮,脫口而出,貼情貼景。歌聲是條紅線,牽引著兩顆愛心,若姑娘覺得眼前的小伙子人才、歌才都滿意,便趁旁人不注意,悄悄將懷中的繡球贈與意中人,“他”則報之以手帕、毛巾之類的物品,然後歌聲更加甜蜜,遂訂秦晉之好。

有些地方的三月三歌墟,搭起五彩繽紛的繡棚,男女青年各在一邊,繡球在空中飛舞,柔軟的絲穗隨風飄拂,帶著姑娘的心意飛翔。

繡球是姑娘們在節前趕製的,製作工藝都很精巧,個個都是絲織工藝品:十二花瓣連結成一個圓球形,每一片段預告瓣代表著一年中的某個月份,上面繡有當月的花卉。有些繡球做成方形、多角形等。繡球內裝豆粟或棉籽。球上連著一條綢帶,下墜絲穗和裝飾的珠子,象徵著純潔的愛情。歌墟中的拋繡球活動早在南宋文人朱輔的《溪蠻叢笑》中就有描述:“土俗節數日,野外男女分兩朋,各以五彩新囊豆粟,往來拋接,名為飛抵。”周去非在《嶺外代答》中也說:“土已日(三月三),男女聚會,各為行列,以五色結為球,歌而拋之,謂之匕先。男女目成,則女受,‘已而男婚已定。”飛浪則為今天的繡球。歌墟的繡球連起了男女愛情,成為壯族青年男女交際的一種習俗。

三月三歌墟中還有一種男女青年的交際習俗:碰彩蛋。彩蛋是把熟雞蛋染成彩色用以傳情之物。小伙子在歌墟中手握彩蛋去碰姑娘手中的彩蛋;姑娘如果不願意就把蛋握住不讓碰,如果有意就讓小伙子碰。蛋碰裂後兩人共吃彩蛋,這就播下了愛情的種子。

壯族歌墟,是壯族傳統文化的結晶,它是在長期歷史過程中形成的。關於它的來歷,有許多動人的傳說。其中以“賽歌擇婿”的故事流傳最廣。傳說在很久以前,一位壯族歌師的女兒,品貌端莊、美麗,歌聲婉轉清脆。歌師一心想為女兒選一個歌才、人品都出眾的青年做女婿。訊息傳開,男青年一批接一批前來賽歌,負者自然離去,歌才最好的一個小伙子留下來與歌師的女兒成了親,他們的結合被傳為佳話。從此,男女青年借歌傳情擇偶,就形成了歌墟。