基本信息

作者:林語堂

ISBN:9787561338179

頁數:241

定價:25.0

出版社:陝西師範大學出版社

裝幀:平裝

出版年:2007-10-1

內容介紹

讓我和草木為友,和土壤相親,我便已覺得心滿意足。我的靈魂很舒服地在泥土裡蠕動,覺得很快樂。當一個人悠閒陶醉於土地上時,他的心靈似乎那么輕鬆,好像是在天堂一般。事實上,他那六尺之軀,何嘗離開土壤一寸一分呢?人生在宇宙中之渺小,表現得正像中國的山水畫。在山水畫裡,山水的細微處不易看出,因為已消失在水天的空白中,這時兩個微小的人物,坐在月光下閃亮的江流上的舟里。由那一剎那起,讀者就失落在那種氣氛中了。

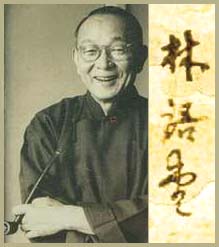

作者介紹

林語堂,(1895-1976)福建龍溪人。原名和樂,後改玉堂,又改語堂。1912年入上海聖約翰大學,畢業後在清華大學任教。1919年秋赴美哈佛大學文學系。1922年獲文學碩士學位。同年轉赴德國入萊比錫大學,專攻語言學。1923年獲博士學位後回國,任北京大學教授、北京女子師範大學教務長和英文系主任。1924年後為《語絲》主要撰稿人之一。1926年到廈門大學任文學院長。1927年任外交部秘書。1932年主編《論語》半月刊。1934年創辦《人間世》,1935年創辦《宇宙風》,提倡‘以自我為中心,以閒適為格調’的小品學。1945年新加坡籌建南洋大學,任校長。1952年在美國與人創辦《天風》雜誌。1966年定居台灣。1967年受聘為香港中文大學教授。1975年被推舉為國際筆會副會長。1976年在香港逝世。

目錄

第一篇 人生得意須盡歡

以放浪為理想的人

與塵世結不解緣

快樂問題

心靈的歡樂怎樣

人類的快樂屬於感覺

論幽默

論幽默感

論東西文化的幽默

安臥眠床

有不為

我所欲

會心的微笑

笑話得很

個人主義

孔子在雨中歌唱

米老鼠

第二篇 偷得浮生半日閒

素食者的自供

大暑養生

我怎樣買牙刷

我的婚姻

夏令讀物

家園之春

坐在椅中

酒令

食品和藥物

美國三大惡習

室雅何須大

農曆元旦

身體總檢查

鳥語

買鳥

第三篇 矮紙斜行閒作草

假定我是土匪

做好一個人

任性與不可捉摸

守古與維新

……

第四篇 閒敲棋子落燈花

序言

詩意人生

我以為從生物學的觀點看來,人生幾乎是像一首詩,它有韻律和拍子,也有生長和腐蝕的內在循環。它開始是天真樸實的童年時期,嗣後便是粗拙的青春時期,企圖去適應成熟的社會,帶著青年的熱情和愚憨,理想和野心,後來達到一個活動較劇烈的成年時期,由經驗上獲得進步,又由社會及人類天性上獲得更多的經驗;到中年的時候才稍微減輕活動的緊張,性格也圓熟了,像水果的成熟或好酒的醇熟一樣,對於人生漸抱一種較寬容、較玩世,同時也較溫和的態度;以後到了老年的時期,內分泌腺減少了它們的活動,假如我們對於老年能有一種真正的哲學觀念,照這種觀念調和我們的生活形式,那么這個時期在我們看來便是和平、穩定、閒逸和滿足的時期;最後生命的火花閃滅,一個人便永遠長眠不醒了。我們應當能夠體驗出這種人生韻律之美,像欣賞大交響曲那樣地欣賞人生的主旨,欣賞它急緩的鏇律,以及最後的決定。這些循環的動作,在正常的人體上是大概相同的,不過那音樂必須由個人自己去演奏。在某些人的靈魂中,那個不調和的音鍵變得日益宏大,結果竟把正式的曲調淹沒了。由於那不調和的音鍵聲音太響,使音樂不能繼續演奏下去,於是那個人便開槍自戕,或跳河自盡了,這是因為他缺少良好的自我教育,弄得原來的主鏇律遭了掩蔽。反之,正常的人生是會保持著一種嚴肅的動作和行列,朝著正常的目標前進。在我們許多人之中,有時震音或激越之音太多,因此聽來甚覺刺耳。我們也許應該有一些以恆河般偉大的音律和雄壯的音波,慢慢地永遠地向著大海流去。

一個人有童年,壯年和老年,我想沒有一個人會覺得這是不美滿。一天有上午、中午、日落,一年有春、夏、秋、冬四季,這辦法再好沒有。人生沒有什麼好壞,只有“在那一季里什麼東西是好的”的問題,如果我們抱著這種生物學的人生觀念,循著季節去生活,那么除自大的呆子和無可救藥的理想主義者之外,沒有人否認人生確是像一首詩那樣生活過去的。莎士比亞曾在他的人生七階段的那節文章里,把這個觀念極明顯地表達出來,許多中國作家也曾說過與此相似的話,莎士比亞沒有變成富於宗教觀念的人,也不曾對宗教表示很大的關懷,這是很可怪的。我想這便是他所以偉大的地方。他把人生當作人生看,他不打擾世間一切事物的配置和組織,正如他不打擾他的戲劇中的人物一樣。莎士比亞和大自然本身相似,這是我們對一位作家或思想家最大的讚頌。他只是活在世界上,觀察人生而最終離開了。

我們的生命總有一日會滅絕的,這種省悟,使那些深愛人生的人,在感覺上增添了悲哀卻反使中國的學者更熱切深刻地要去領略人生的樂趣。這看來是很奇怪的。我們的塵世人生因為只有一個,所以我們必須趁人生還未消逝的時候,盡情地把它享受。如果我們有了一種永生的渺茫希望,那么我們對於這塵世生活樂趣便不能盡情地領略了。

我們都相信人總是要死的,相信生命像一支燭光,總有一日要熄滅的,我認為這種感覺是好的。它使我們清醒;使我們悲哀;它也使某些人感到一種詩意。此外還有一層最為重要:它使我們能夠堅定意旨,去想法過一種合理的、真實的生活,隨時使我們感悟到自己的缺點。它也使我們心中平安。因一個人的心中有了那種接受惡劣遭遇的準備,才能夠獲得真平安。這由心理學的觀點看來,它是一種發泄身上儲力的程式。

中國的詩人與平民,即使是在享受人生的樂趣時,下意識里也常有一種好景不常的感覺,例如在中國人歡聚完畢時,常常說:“千里搭涼棚,沒有不散的日子。”所以人生的宴會便是尼布甲尼撤(Nebuchadnezzar——古巴比倫國王,以強猛、驕傲、奢侈著稱)的宴會。這種感覺使那些不信宗教的人們也有一種神靈的意識。他觀看人生,好比是宋代的山水畫家觀看山景,是給一層神秘的薄霧包圍著的,或者是空氣中有著過多的水蒸氣似的。

我們消除了永生觀念,生活上的問題就變得很簡單了。問題就是這樣的:人類的壽命有限,很少能活到七十歲以上,因此我們必須把生活調整,在現實的環境之下儘量地過著快樂的生活。這種觀念就是儒家的觀念。它含著濃厚的塵世氣息,人類的活動依著一種固執的常識而行,他的精神就是山泰雅拿所說把人生當做人生看的“動物信念”。這個根據動物的信念,我們可以把人類和動物的根本關係,不必靠達爾文的幫助,也能做一個明慧的猜測,這個動物的信念使我們依戀人生——本能和情感的人生——因為我們相信:既然大家都是動物,所以我們只有在正常的本能上獲得正常的滿足,我們才能夠獲得真正的快樂。這包括著生活各方面的享受。

這樣說起來,我們不是變成唯物主義者了嗎?但是這個問題,中國人是幾乎不知道怎樣回答的。因為中國人的精神哲理根本是建築在物質上的,他們對於塵世的人生,分不出精神或是肉體。無疑地,他愛物質上的享受,但這種享受就是屬於情感方面的。人類只有靠理智才能分得出精神和肉體的區別,但是上面已經說過,精神和肉體享受必須通過我們的感官。音樂無疑地是各種藝術中最屬於心靈的,它能夠把人們高舉到精神的境界裡去,可是音樂必須通過我們的聽覺。所以對於食物的享受為什麼比交響曲更不屬於心靈的這一問題,中國人實在有些不明白。我們只有在這種實際的意義上,才能意識到我們所愛的女人。我們要分別女人的靈魂和肉體是不可能的。我們愛一個女人,不單是愛她外表的曲線美,並且也愛她的舉止,她的儀態、她的眼波和她的微笑。那么,這些是屬於肉體的呢?還是精神的呢?我想沒有人能回答出來吧。

這種人生現實性和人生精神性的感覺,中國的人性主義是贊助的,或者可以說它是得到中國人全部思想方法和生活方法的贊助的。簡單講來,中國的哲學,可說是注重人生的知識而不注重真理的智識。中國哲學家把一切的抽象理論撇開不談,認為和生活問題不發生關係,以為這些東西是我們理智上所產生的淺薄感想。他們只把握人生,提出一個最簡單的問題:“我們怎樣地生活?”西洋哲學在中國人看來是很無聊的。西洋哲學以論理或邏輯為基點,著重研究智識方法的獲得,以認識論為基點,提出知識可能性的問題,但最後關於生活本身的智識卻忘記了,那真是愚蠢瑣碎的事,像一個人,只談談戀愛求求婚,而並不結婚生子;又像操練甚勤的軍隊不開到戰場上去正式打仗。法國的哲學家要算最無謂,他們追求真理,如追求愛人那樣地熱烈,但不想和她結婚。

中國人之愛悠閒,有著很多交織著的原因。中國人的性情,是經過了文學的薰陶和哲學的認可的。這種愛悠閒的性情是由於酷愛人生而產生,並受了歷代浪漫文學潛流的激盪,最後又由一種人生哲學——大體上可稱它為道家哲學——承認它為合理近情的態度。中國人能囫圇地接受這種道家的人生觀,可見他們的血液中原有著道家哲學的種子。

有一點我們須先加以澄清,這種消閒的浪漫崇尚(我們已說過它是空閒的產物),絕不是我們一般想像中的那些有產階級者的享受。那種觀念是錯誤的。我們要明了,這種悠閒生活是窮愁潦倒的文士所崇尚的,他們中有的是性愛悠閒的生活,有的是不得不如此,當我讀中國的文學傑作時,或當我想到那些窮教師們拿了稱頌悠閒生活的詩文去教窮弟子時,我不禁要想他們一定在這些著作中獲得很大的滿足和精神上的安慰。所謂“盛名多累,隱逸多適”,這種話在那些應試落第的人聽來是很聽得進的;還有什麼“晚食可以當肉”這一類的俗語,在養不起家的人即有以解嘲。蘇東坡的詩中不過寫了一些“江上清風”及“山間明月”。陶淵明的詩中不過是說了一些“夕露沾我衣”及“雞鳴桑樹顛”。難道江上清風,山間明月,和桑樹顛的雞鳴只有資產階級者才能占有嗎?這些古代的名人並不是空口白話地談論著農村的情形,他們是躬親過著窮苦的農夫生活,在農村生活中得到了和平與和諧的。

這樣說來,這種消閒的浪漫崇尚,我以為根本是平民化的。

籠統說來,中國的浪漫主義者都具有銳敏的感覺和愛好漂泊的天性,雖然在物質生活上露著窮苦的樣子,但情感卻很豐富。他們深切愛好人生,所以寧願辭官棄祿,不願為心形役,在中國,消閒生活並不是富有者、有權勢者和成功者獨有的權利(美國的成功者更形匆忙了!)而是那種高尚自負的心情的產物,這種高尚自負的心情極像那種西方的流浪者的尊嚴的觀念,這種流浪者驕傲自負到又不肯去請教人家,自立到不願意工作,聰明到不把周遭的世界看得太認真。這種樣子的心情是一種超脫俗世的野心、愚蠢和名利的誘惑而產生出來的。哪個把他的人格看得比事業的成就來得重大,把他的靈魂看得比名利更緊要的高尚自負的學者,大家都把他認為是中國崇高的理想。他顯然是一個極簡樸地去過生活,而且卑視世欲功名的人。

內容選讀

人類如要生活,依然鬚生活在這個世界上,什麼生活在天上啊等問題,必須拋棄。人類的心神喲!別張開翅膀,飛到天神那邊去,而忘掉這個塵世呀!我們不都是注定著要遭遇死亡命運的凡人嗎?上天賜給了我們七十年的壽命,如果我們的心態太高傲,想要永生不死,這七十年,確是很短促的,但是如果我們的心地稍為平靜一點,這七十年也盡夠長了。一個人在七十年可以學到很多的東西,享受到很多的幸福,要看看人類的愚蠢,要獲得人類的智慧,七十年已是夠長的時間了,一個有智慧的人如充分長壽,在七十年的興衰中,也盡夠去視看習俗、道德和政治的變遷。他在那人生舞台閉幕時,也應該可以心滿意足地由座位立起來,說一聲“這是一齣好戲”而走開吧。

我們是屬於這塵世的,而且和這塵世是一日不可離的。我們在這美麗的塵世上好像是過路的旅客,這個事實我想大家都承認的。即使這塵世是一個黑暗的地牢,但我們總得盡力使生活美滿,況且我們並不是住在地牢里,而是在這個美麗的塵世上,而且是要過著七八十年的生活,假如我們不盡力使生活美滿,那就是忘恩負義了。有時我們太富於野心,看不起這個卑低的,但也是寬大的塵世,可是我們如要獲得精神的和諧,我們對於這么一個孕育萬物的天地,必須有一種感情,對於這個身心的寄託處所,必須有一種依戀之感。

所以,我們必須有一種動物性的信仰,和一種動物性的懷疑,就把這塵世當做塵世看,韜洛(Thoreau——美國十九世紀作家和自然主義者)覺得自己和土壤是屬於同類,具有同樣的忍耐功夫,在冬天時,期望著春日的來到,在百無聊賴的時候,不免要想到,尋求神靈不是他的份內事,而應由神靈去尋求他;依他的說法,他的快樂也不過和土撥鼠的快樂很相似,他這種整個的大自然性也是我們所應該保持的,塵世到底是真實的,天堂終究是飄渺的,人類生在這個真實的塵世和飄渺的天堂之間是多么幸運啊!

凡是一種良好的、實用的哲學理論,必須承認我們都有這么一個身體。現在已是我們應該坦白地承認“我們是動物”的適當動機,自從達爾文進化論的真理成立以後,自從生物學,尤其是生物化學獲得極大的進展之後,這種承認是必然的。不幸我們的教師和哲學家都是屬於所謂知識階級,都對智慧型有著一種特殊的,專家式的自負,致力於精神的人以精神為榮,正如皮鞋匠以皮革為榮一樣,有時他們連“精神”一詞也還覺得不夠飄渺抽象,更拿什麼“精粹”“靈魂”或“觀念”一類的詞字冠堂皇地寫出來,想拿它來恐嚇我們

書評

快樂的林語堂

大凡提到林語堂,人們都會不約而同的說:這是個幽默大家。似乎幽默已經成為了他的特質。而我眼中看到的林語堂,則是坦率的、達觀 的、風趣的、充滿童真的一個人。幾個朋友問他:“林語堂,你是誰?”他回答說:“我也不知道我是誰,只有上帝知道。”又有一次他 說:“我只是一團矛盾而已,但是我以自我矛盾為樂。”他更像一個小孩,用懵懂無知的心態來找尋人間一切細小的快樂。

林語堂似乎尤愛孔子,旁人讀《論語》覺得艱深晦澀,放在他那裡就是很多燕居閒適的話,老實話,率真話,幽默自得話,甚至開玩笑的話,破口大罵的話。他說孔子腳踏實地,而又出以平淡淺近之語。他自己也是這樣的人,從來都反對矯飾和故作高深,他欣賞的是生活和思想上的簡樸者。他是一個熱誠的、優遊自在的、豪無恐懼的人,他自己也說這是最能夠享受人生的理想性格。他重視情感甚於生活本身,他不屑於機械的唯物論,提倡做思想上的獨立者,哪怕這思想是經不起邏輯和理論的推敲的。他一直夢想著像陶淵明那樣過一生,做一個無憂無慮的、心地坦白的、謙遜脫俗的田園詩人,做一個智慧而快活的老人。但他又說,真正的詩人不必非得遠離俗世。他還愛蘇東坡過得快樂,無所畏懼,像一陣清風度過一生。

他這樣說道:“縱然這個世界是個黑暗的地牢,但我們總得盡力使生活美滿。”他是最會發現樂趣享受樂趣的人,是自然快樂的智者,是天性善良、憐憫的傳教士。他知道人生是嚴酷的,但他眼中的世界始終是充滿生機和美好的。他說一個具有熱烈的、慷慨的、多情的天性的人也許會被比較聰明的同伴所欺騙。比如喝茶大家張岱,為幫親友的忙,很慷慨的把家產花完,可是結果卻吃了自己最親密的親戚朋友的虧,然後寫成十二首最辛酸悲苦的詩。但他說他相信張岱到死都是那么慷慨大量的,這些悲哀的情緒不久便會煙消雲散,而他也會還是十分快活的。雖然如此,林語堂也決不是一味的單純和理想主義,他還提到,這種熱烈慷慨的心性應該要由一種哲學加以保障,以免受人生的環境所摧殘,熱烈的心性是不足以應付環境的,熱情必須和智與勇結合起來。

快樂其實是個很崇高的詞。什麼樣的人最快樂?什麼樣的人不快樂?那種凡事斤斤計較,心地不寬大,心智不健全,心靈不美麗的人最不可能體會到快樂的感覺。而那種生性豪爽,光明磊落,善良寬容的人則更容易獲得真正的快樂和內心的平和安寧。

一切中國的哲學家在不知不覺中認為唯一重要的問題是:我們要怎樣享受人生?誰最會享受人生?林語堂說,我們不追求十全十美的理想,我們不追求那些得不到的東西,我們不要求那些不得而知的東西;我們只認識不完美的,會死的人類的本性。在這種觀念下,我們要怎樣調整我們的人生,使我們可以和平的工作著,曠達的忍耐著,幸福的生活著呢?從這個角度來看,林語堂的快樂似乎顯得有些悲觀了。他相信這個世界的不完美,並且承認人生的不可掌控,在這個大的前提下,他不斷的拓展自我,忘掉自我,然後尋求內心的快樂,又或者是簡化生活。他在《生活的藝術》里說,理想的人並不是完美的人,而只是一個令人喜愛而通情達理的人,而林語堂也不過是盡力做那樣一個人罷了。他似乎已經把生活看得十分透徹,所以對人對事都已不再苛求,始終懷著一顆童真未泯的心向人們展示高尚。這種高尚不是那種單純的美好,而是一種對一切事物理解後的超然,對善與惡一視同仁,以同情悲憫的目光看待世界。魯迅要以匕首和鮮血喚醒沉睡的民眾,他卻如祥林嫂般不厭其煩的書寫一朵花開的美麗,陶淵明生活的潔淨和簡樸,蘇東坡失意時的曠達樂觀。魯迅說一個也不寬恕,他說眼見天下無一不是好人。如果說魯迅的選擇是緣於時代,那么林語堂的選擇則是因為生活。他是快樂的智者,充滿洞察力的哲學家,是現實主義的理想家,也是滿腔熱情的達觀者。他選擇的是生活本身。

總之林語堂是快樂的,調皮的,他如同一個精靈般來到這個世界,到處亂跑,無所顧忌,率性而為,充分享受到了人間的歡樂。