歷史

軋琴的介紹

軋琴的介紹唐初(公元七世紀)我國民間就出現了軋箏,宋代陳暘《樂書》卷一百四十六中:“唐有軋箏,以竹捫其端而軋之,因取名焉。”它是在彈弦樂器箏的基礎上,經過改制而逐步形成的。最早的軋箏,構造基本和箏相同,七弦,用竹棒擦弦發音,軋箏可說是中國拉弦樂器的最初形式。

皎然是首先記錄軋箏的唐代詩人,他在《觀李中丞洪二美人唱軋箏歌》一詩中曾描繪了軋箏的演奏形式和邊彈邊唱的生動情景,甚至把演奏軋箏所用的竹棒和絲弦的產地也都實錄下來。這充分說明軋箏在唐代民間已經流行,只是尚未在宮廷樂隊中使用。

到了南宋(1127~1279),軋箏在民間普遍使用。在南宋的宮廷宴樂中,也占有相當的地位,在宋、元的繪畫里也有生動的描繪。到了清代,軋箏發展到十弦,已與今日的軋琴相同了。

軋琴從清代乾隆年間開始,就是河北南部的地方戲——武安平調的伴奏樂器。軋琴音量較小,音色柔細,現已發展為十一或十二弦,用馬尾琴弓拉奏。廣西壯族民間樂器“七弦琴”,即瓦琴,福建莆田地區樂種“文十音”中的文枕琴等都是類似軋箏的樂器。

結構

形制與箏相似而小。共鳴箱呈長方形,由面板、底板、岳山、弦柱、琴弦、琴弓等部分構成。長方形音箱,面板和底板均用桐木制,面板中間拱起,略有弧度,近兩端處有“梁”,即弦枕。底板平直,中央開有直徑約5厘米的音孔。

琴長60 厘米,寬13.5 厘米。面、底板均用桐木製作。面板表面中間拱起,呈半弧形。底扳平直,中間開有圓孔。面、底板膠合而成共鳴箱。琴面兩端設有岳山,張絲弦(用老弦)10 根,弦下施柱(用野生酸棗樹杈)

軋琴

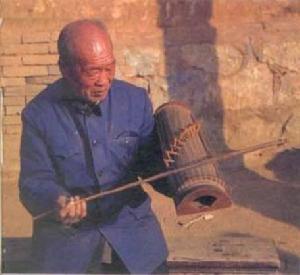

軋琴。用高粱稈製成擦弦桿(取最上一節,去穗、去皮,塗松香末),作為琴弓拉奏。

定弦為bB調的Sol、la、do、do、re、mi、Sol、Sol、la、do。音域十度。其中Sol和do都設兩個相鄰的同度音。因為這兩個音在武安平調的唱腔中是調式骨幹音,同時拉奏兩音,可協調音色、加大音量,強化伴奏的氣勢。

演奏方法

軋琴多坐勢演奏。將琴豎立胸前,左手握琴,將拇指伸進底板圓孔中,其餘四指扶琴的外側,使琴身和身體平行。右手持擦弦桿,在距琴首岳山10 厘米處橫向(與琴弦垂直)軋擦琴弦。演奏中,雙手同時配合動作,通常一音一拉。雙手同時快速震顫,可奏出顫音效果。

變革

《舊唐書·音樂志》:“軋箏,以竹片潤其端而軋之”。宋代陳暘《樂書》繪有軋箏圖,與此軋琴形制相近。相傳武安平調在清代乾隆年間( 1736-1795)已有演出活動,據清代《律呂正義後編》(1745年編)載:“陳暘《樂書》曰:‘唐有軋琴,以竹潤其端而軋之,固取名焉’。《元史·禮樂志》:‘如箏,七弦,有柱,用竹軋之’。然則軋箏因唐制,而 亦軋箏之類也。樂書軋箏不言弦數,今十弦”。可知當時己有十弦軋箏,這種軋箏用於武安平調後,更名軋琴。

山西省河津縣流傳有十二弦軋琴,當地稱“拂琴”、“水琴”。河北省易縣東韓村十番會中使用軋琴。

全長57.5厘米,音箱長49、首寬15.2、尾寬13.4厘米。面板上置十一個碼,張二十二條弦。