概述

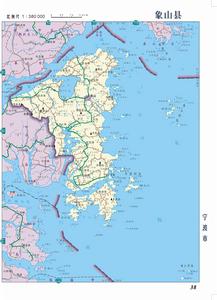

象山縣地圖

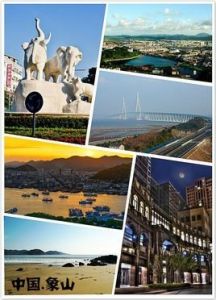

象山縣地圖 象山縣居浙江省中部沿海,位於象山港與三門灣之間,由象山半島東部及沿海608個島礁組成,陸域1175平方公里,海域5350平方公里,海岸線長達800公里,占全省海岸線的六分之一。現轄有10鎮5鄉3個街道,2005年底,戶籍人口52.74萬人。

象山歷史悠久。早在6700年前就創造了塔山古文化,是長江流域史前文化的有力補充。春秋時,為越國鄞地,唐神龍二年(706)立縣,因西北有山“形似伏象”,故名象山。

改革開放以來,象山縣立足產業基礎和資源優勢,鞏固農業基礎,強化工業主體,發展特色經濟,推進城市建設,綜合實力不斷增強。先後榮獲全國綜合實力百強縣、漁業生產先進縣、科技進步先進縣、體育先進縣、雙擁模範縣、民間藝術之鄉、柑桔之鄉和省建築之鄉、小康縣稱號。

城市面貌日新月異。中心城區由丹東、丹西、爵溪三個街道組成,總面積111.8平方公里,建成區面積10平方公里,人口12萬。人民廣場、體育館、廣電中心、醫療中心、高教園區等一批標誌性、基礎性設施相繼完成或正在緊張施工中。她正向著“創建最佳人居環境,建設現代化生態型濱海城市”的目標大踏步前進。

海洋旅遊業蓬勃興起,距中心城區5公里的國家“AAA”級海濱旅遊度假區松蘭山六個沙灘蜿蜒相連,岬角礁石峭挺拔,山川洞穴千姿百態,與石浦皇城沙灘、紅岩長廊成為寧波市新十大名景。由杭州宋城集團和象山共同投資5億元的綜合性海洋文化旅遊項目——“中國漁村”,規劃用地面積2000畝,計畫於2004年完工。還有“海上仙子國”之稱的漁山列島、“中國檀香山”之美譽的檀頭山、鍾靈毓秀的靈岩山以及擁有峻峰怪石、摩天石林的花岙島等都能讓人留連忘返。

歷史沿革

象山縣

象山縣 象山歷史悠久。據塔山史前文化遺址出土文物考證,距今6000年前的新石器時代,就有先民於此生息繁衍。春秋時,象山為越國鄞地。漢為鄞縣、回浦(後改章安)兩縣地。唐初分屬寧海及鄮縣。唐神龍二年(706),象山立縣,治彭姥村,因村北有山,“形似伏象”,故名象山,縣以山名,屬台州,廣德二年(764),改隸明州(明代改稱寧波)。

春秋時,象山為越國鄞地。漢為鄞縣、回浦(後改章安)兩縣地。唐初分屬寧海及鄮縣。唐神龍二年(706),象山立縣,治彭姥村,因村北有山,“形似伏象”,故名象山,縣以山名,屬台州,廣德二年(764),改隸明州(明代改稱寧波)。

民國元年,南田立縣,治樊岙,同年4月,劃象山東溪嶺以南地入南田縣,遂遷治石浦。翌年取消劃並,南田還治樊岙。1940年,撤南田縣,另置三門縣,南田為其轄地。

1949年7月8日,象山解放。10月成立縣人民政府,屬寧波專區,1952年,南田從三門劃歸象山。1954年4月,象山改隸舟山專區。1958年10月,寧海縣併入象山,隸台州專區。1961年10月,復置寧海縣,象山還治原境,回屬寧波專區(後稱地區)。1983年,寧波地、市合併,象山為寧波市屬縣。

解放初設4區、2鎮、18鄉,至1985年,全縣轄5區5鎮32鄉。1992年5月,撤區擴鎮並鄉,全縣轄13鎮6鄉。

2000年,象山縣轄14個鎮、5個鄉:丹城鎮、石浦鎮、爵溪鎮、西周鎮、鶴浦鎮、賢庠鎮、牆頭鎮、泗洲頭鎮、定塘鎮、昌國鎮、塗茨鎮、大徐鎮、新橋鎮、下沈鎮、東陳鄉、曉塘鄉、黃避岙鄉、茅洋鄉、高塘島鄉。

2002年,象山縣轄3街道、10鎮、5鄉,12個社區、43個居民區、713個行政村:丹東街道、丹西街道、爵溪街道、石浦鎮、西周鎮、賢庠鎮、牆頭鎮、塗茨鎮、大徐鎮、泗洲頭鎮、定塘鎮、新橋鎮、鶴浦鎮、黃避岙鄉、茅洋鄉、東陳鄉、高塘島鄉、曉塘鄉。

自然地理

三面環海一線穿陸

象山,位於浙江省東部沿海中段,寧波市的東南部,在象山港與三門灣之間。其地理位置北臨象山港,與鄞州區、奉化市隔港相望;東北遙對舟山市普陀區的六橫島和寧波市北侖區的梅山島;東瀕大目洋;南接貓頭洋,隔三門灣與台州市的三門縣相峙;西連寧海縣,象山半島自寧海縣紫溪、梅林至一市東延入海。象山處於象山半島的東部,由象山半島東部本土和沿海600多個島礁組成,具有“二面環海,一線穿陸”的理特徵。象山是名副其實的半島縣。

象山縣

象山縣 象山縣境東西最大距離為70千米,南北最大距離為90千米。陸地總面積1175平方千米,其中半島部分為995平方千米,島礁部分為180平方千米。

北甬南溫,融入“長三角”

象山縣是寧波市所轄的最南的一個縣,位於寧波和溫州兩個開放城市之間,屬長三角洲經濟經濟區外沿。1988年被國務院列為沿海經濟開發區。北與寧波北侖開發區、鄞州區一衣帶水,距遠東經濟中心上海市僅300千米。21世紀,長江三角洲地區將是中國經濟發展的主要增長極。上海國際經濟中心的建設,特別是寧波現代化國際港口和重化工業基地的建設,必將有力地帶動北部象山港和南部石浦港兩大港口的開發建設和整體經濟發展。

寧波市十二屆人大一次會議提出加快啟動建設象山港大橋的戰略部署,突顯了象山區域的區位優勢,將使象山進一步融入寧波,接軌上海,聯通台州、溫州,促進經濟、社會的全面發展。

象山港大橋一旦建成,丹城到寧波只有50千米的“半小時旅程”,並且可將同三線等多條高速公路與沿海國道主幹線、寧波沿海南線等多條高等級公路連線成網,進一步擴大幹線公路的輻射範圍,實現寧波市“半小時交通經濟圈”的戰略目標。加上杭州灣跨海大橋的疊加效應,象山將進入上海“3小時公路交通圈”,全面融入以上海為中心的長江三角洲經濟圈,從而進入一條社會經濟發展的快車道。

象山是天台山余脈向海洋延伸的一部分,象山全境以丘陵為主,素有“七山一水二分田”之稱。

群山疊翠

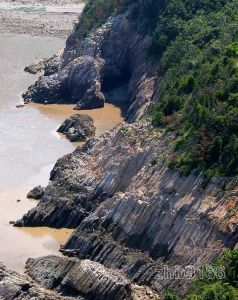

象山位於浙東丘陵的沿海地區,山地面積為793平方千米,占總面積的70%左右。縣內大多是200米以下丘陵,坡度平緩,山嶺起伏綿延。地形總體特徵是丘多、山低、坡緩。

全縣地勢自西北向東南傾斜。天台山余脈自寧海縣向東延伸至象山半島,形成了縣境西北部寧象交界處的最高部分。這些山峰,山體宏偉,峰巒迭起,主峰多在500米以上。其中東搬山由寧海縣茶山蜿蜒而來,群峰綿亘,主峰海拔810.8米,為本縣第一高峰。其東南有牛料崗,海拔756米,是本縣第二高峰。周圍有海拔300-700米的山峰20餘座。

山地一般高200—450米,分布較廣,縣內主要有爵溪山地、黃避岙山地、南鄉山地等3片。

平疇間布

象山的平原大多散布於沿海地區,這些平原多由海灣促淤成灘,經過人工圍塗而成,稱為海積平原,主要分布在北部象山港、東部各海灣和南部三門灣。其特點是面積大、範圍廣,占象山平原的主導地位。其中南莊平原和定山平原面積最大,歷有“上八萬(畝)”“下八萬(畝)”之稱。

此外,象山還有衝擊平原,以山前衝擊扇為主要形態。因境內山勢矮小,腹地短淺,所以面積不大,以丹城、白石、九頃、梅溪一帶比較典型。

洪積平原以溪谷平原為主要形態,形狀多為狹長,大多地處溪谷。

象山縣

象山縣 象山溪河源短流促,獨注入海。流域面積在20平方千米以上的水系有大塘港、南大河、淡港、西周港、下沈港、東塘河、樊岙港。其中大塘港水系位於定山平原,流域面積為134平方千米。幹流大塘港原為三門灣內港,1975年堵口蓄淡成河,長18千米,平均寬500米。

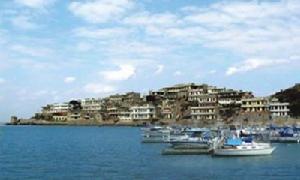

半邊山

象山縣的半邊山風景點,瀕臨浩瀚東海,是個三面碧水相擁的小小半島。從石浦港起航,坐小機輪僅30分鐘水路。景點的臨海山體獨特峻俏,瀕岸礁石秀美壯觀,卵石灘色彩斑斕十分誘人。

蒙頂山

蒙頂山在西周鎮南面。因春夏季節常雲霧蒙頂而得名。有三條路可以登山:一條由北麓沙地村上山,沿路有上馬石、縛虎山、歡喜嶺等多處勝景,路徑盤曲仄小;一條從東麓賴家村上山,羊腸小道,陡峭難攀;另一條由南面芭蕉東嶺頭上山,路寬闊平緩,今山上茶民都從此路上下。

南韭山

南韭山為韭山列島的本島,是浙江省中部沿海的較大島之一,位於象山縣丹城鎮東32公里的海面上,西距大陸最近點為18.61公里。據民國《象山縣誌》記載:“韭山以產大韭得各”,又因島處舟山群島之南,所以寇以“南”,稱南韭山。

檀頭山

在象山半島東南方向的大目洋與貓頭洋之間,有一座面積為11餘平方公里的海島,她叫檀頭山。

五獅山

五獅山又名五指山,在茅洋鄉、東陳鄉、新橋鎮交界處,海拔557米,是縣內名山之一。有詩云:“日臨翠壁千峰動,風卷青松萬壑寒。鳥道極天城郭小,花香滿地洞門閒。”遙望雄峰,峻秀挺拔,壁立難登,猶如五獅相搏,又似五指相聚,故有“五獅”、“五指”之稱。

漁山

象山縣海城上島礁奇多,著名的漁山列島就是其中之一。漁山列島有南漁山和北漁山之分,常說的漁山通指的是北漁山。北漁山面積0.78平方公里。宛若鎮海之柱戳立萬頃碧波之中,亦如在蔚藍色的海天相托相護下的一塊綠色翡翠。

珠山

珠山位於賢庠、塗茨二鎮交界處,又名珠岩山,海撥541米。宋寶慶《四明志》載,“珠山,一名珠岩山,山頂一石圓如珠,高百餘丈,因名珠岩。”古有“海舶遙望,岩頂寶光射星漢”的傳說,又有“赤玉盤堆削琢峰”之贊,是縣內一大勝景。

象山縣

象山縣 隔溪張水庫位於浙江省象山縣西周鎮隔溪張村上游0.5km處,系屬淡港水系的上游支流,壩址上游集雨面積10.6km2。隔溪張水庫為以供水、灌溉為主,結合防洪等綜合利用的工程,屬三等工程。

象山地處東經121°34'-122°20',北緯28°45'-29°49',瀕臨太平洋。其地理位置決定了象山具有非常明顯得亞熱帶季風性氣候特徵,即四分明,冬無嚴寒,夏無酷暑,無霜期長(年平均約248天,生長期為345天),光照充足(年平均氣溫為16—17℃),溫和濕潤,雨量豐沛(年平均降水量1400mm以上)。

由於地形不同,縣內西北部與東南部沿海地區在氣溫西北部比東南部石浦地區略高,年積溫西北部超出6000℃;年降水量,即使在久旱年份,西北部山區都要超過東南部的石浦地區。

漲落有序的潮汐

象山三面臨海,許多島嶼都被大海包圍著,這時我們會發現海水有一個漲落的現象:它每天兩次湧上海灘,把露出水面的礁石、海灘淹沒了,海灣、海港水位增高了;到了一定時間,海水又逐步降將,礁石、海灘又露出水滿。

象山是個海洋大縣,沿海岸為規則半日潮區。潮汐與象山人民的生活、生產關係十分密切,掌握抄襲漲落規律對出海捕魚、曬鹽、人工養殖、安排海港和河口船隻進出、防台等都有重要意義。

潮汐是由月亮和太陽的引力作用而形成的。地球對地面上海水的引力,比月亮和太陽大幾百萬倍,所以海水留在地球上,而不會被月亮和太吸走。但是,月亮和太陽都像大的磁鐵一樣吸引著海洋,它能把靠近它一面的海水吸得鼓脹起來,引起潮汐。

象山漁諺:“初三潮,十八水,初八、廿三小水低。”月亮和太陽與地球的相對位置,對海潮的影響極大。例如,當月亮和太陽與地球成一直線時,月亮和太陽對地球引力加在一起,引起不同尋常的海潮,這種海潮稱為大潮,農曆每月初三、十八各發生一次;當月亮、地球與太、地球這兩條連線成直角時,引力就弱,潮水很低,這種潮叫做小潮。象山農曆初三、十八潮位最高;初八、二十三為一月中潮位最低。

象山縣

象山縣 天然氧吧

據測定,我們生活的大氣環境中,氧氣約占20.7%,一個成年人每天新陳代謝大約需要消費500升氧氣。而人體內氧氣貯存量卻僅有1.5升左右。其餘只能靠呼吸空氣中的氧氣來補充。

象山森林復蓋面積達58%,象山人均公綠面積11.89平方米。年平均氣溫16—17℃,根據有關專家測定,象山區域大氣的各項指標均達優質獨家去條件,特別是香山每立方厘米大氣中,負氧離子含量高達1.47萬個,完全達到國家度假區一級標準。而當每立方厘米負氧離子含量達到10—100萬個地時候,空氣本身就有防治疾病的作用,而大氣中的負氧離子含量一般為每立方厘米400—700個。所以,象山大自然的“綠色”空氣,被譽為“天然氧吧”。

象山陸域面積為1175平方千米,以“七山一水二分田”基本格局組成,屬亞熱帶海洋性季風氣候區,森林復蓋率56%以上,溫暖濕潤,四季分明,雨量充沛,吸收與散發熱量收支平衡,是人居條件比較優越的地方;但颱風活動頻繁,常伴有狂風暴雨,水系源短流急,獨注入海,工程調蓄性能弱,而且河網密度低,潛伏旱澇災害隱患。全縣多年平均降雨量1463毫米,多年平均水資源徑流總量9.33億立方米,降雨徑流時空分布呈現自西北東南遞減,集中在梅雨、颱風期間,為雙峰型。年際變化極度偏離均衡,變幅最大為2.83,以及工程地質、地形、淹沒移民和經濟條件的限制,導致水資源開發利用困難。

人口

人口

宋幹道(1165-1173)年間,始有記載,凡12304戶、32962口。

明洪武二十四年(1391)為11583戶、44470口。萬曆三十年(1602),減至3802戶、13138口,平均每年減160人,概為逃避賦役,漏報、脫報所致。

順治元年(1644)為18665丁,雍正元年(1723)減至17761丁,同治七年(1868),增至211955人。

民國24年(1935),全縣54206戶、213498人,其中男119332人、女94166人。後因戰亂及災害頻至,人口又減。民國36年(1947)僅48764戶、203271人,其中男109155人、女94116人。12年間減5521戶、10227人,年均減460戶、852人。

解放後,人口迭有變動。1953年至1959年為第一個生育高峰期,年均出生率34.75‰,死亡率7.64‰,自然增長率27.11‰,遞增率21.2‰。1960年後,經濟暫時困難,人口增長暫緩。次年出生率23.82‰,死亡率7.53‰,自然增長率16.29‰。又因精減下放,戶口變動較大,人口變動率達15.9‰。

1962年至1966年為第二個生育高峰期,年均出生率36.8‰,死亡率8.15‰,自然增長率28.65‰。

1972年後,逐步實行計畫生育,控制人口增長。至1980年,年均出生率18.77‰,死亡率5.94‰,自然增長率12.82‰。其後人口增長漸趨穩定。1982年,全縣130166戶、475720人。1984年達136619戶、488031人,出生率15.67‰,死亡率5.44‰,自然增長率10.23‰,為象山縣歷史上最低一年。

1985年,全縣實有153379戶、496838人。

2013年,象山縣人口數量為52.74萬人。

民族

古時居民為于越族。秦統一後,歷兩漢、三國、兩晉、南北朝至隋、唐立縣,居民同化為漢族。截止2010年漢族依然是絕對主體,其他有蒙、回、滿、苗、藏、瑤、畲、朝鮮等少數民族人口20多個。

經濟

2012年,全縣生產總值338.69億元,按可比價格計算,比上年增長5.8%。分產業看,第一產業增加值55.18億元,增長1.5%;第二產業增加值158.29億元,增長6.6%,其中工業增加值116.87億元,增長4.1%;第三產業增加值125.22億元,增長6.5%。三次產業結構由上年的16.7:46.9:36.4,調整為16.3:46.7:37。人均生產總值62603元(按年平均匯率折算為9917美元),比上年增加3588元。

工業

建縣前,象山已有百作工匠活動。後傳統行業有造船、曬鹽、泥石、木竹、棕棉、紡織、磚瓦、陶瓷、造紙、鐵錫等。

宋寶慶年間(1225一1227),縣產鹽鈔紙,質地優良,歷代被選為朝廷貢品。所產芒布,因質細而名“女兒布"。

明嘉靖二十一年(1542),縣已有鐵、木業114戶。

清鹹豐九年(1859),境內有缸窯、磚瓦窯11處。

民國5年(1916),石浦購18馬力內燃機1台,於文瀾橋建祥豐軋米廠。

民國9年,溪口葉榮昌鍵廠投產。

民國12年10月,石浦明星電氣股份有限公司建成。

民國13年冬,丹城耀華電氣股份有限公司相繼建立。

民國15年10月,丹城開設文華印刷局,始用鉛字印刷。

民國16年,茅洋及東溪番底拂礦開採,月產20-30噸。

民國27年,官辦民生紗廠投產,設紡織、造紙兩部,有工人149人,當年收入36342元。是年,全縣有手工業作鋪151家,工匠2647人。抗戰期間,石浦明星電氣公司為日軍所占,茅洋拂礦遭日軍掠奪,丹城耀華電氣公司亦因日軍強行供電茅洋,超過負荷,燒毀發電機組。民生紗廠等大批企業、作鋪倒閉。僅丹城蔑匠,就從200餘人銳減至69人。抗戰勝利,工業、手工業逐步恢復,並稍有發展。

民國36年(1947),鐵匠邱聖倉等合資購置車床,開辦復興機器鐵工廠,修理柴油機,並鑄造簡易機件。其後,綸裕合記布廠、瑞泰土煙廠、鼎豐布廠、裕新布廠、老聚豐醬園等先後開業。至解放前夕,全縣共有私營工業企業30家,工人138人,資本總額為6.8069億元(舊人民幣),動力設備408千瓦。另有手工作坊251個。

1950年12月起,縣人民政府先後接管新生印刷廠、源源米廠、祥豐米廠和明星電氣公司。

1957年,工業總產值達到1359萬元,比1952年增長1.9倍。工業總產值在全縣工農業總產值中的比重由1952年的10.2%上升到19.8‰。

1958年,原象山轄區的工業企業從135個猛增至285個,職工總數達18693人,占總勞動力的8.81‰。

1959年前後,撤併冶金、煤炭等18個企業,精減職工3034人。

1961年,寧、象分縣後,部分企業"關、停、並、轉",大批職工下放農襯。至1963年末,全縣尚有縣136家,職工3746人,及一批亦工亦農企業。

1965年,全縣工業總產值達1796萬元,占工農業總產值的21.6%。

1968年產值比1967年下降15%。

1970年又比1969年下降12.6%。

1971年前後,外地大廠普遍停工停產。

1972年,西周變電所建成,全縣供電逐步納入華東大電網。

1977年以後,工業生產迅速發展。

1980年,總產值達到13162萬元,比1975年翻了一番多,首次超過農業,占工農業總產值的52.5%。

1982年起,開展企業整頓,對產值百萬以上的177個企業進行了5項整頓。

至1985年,全縣共有各類工業企業9677個,全縣工業總產值達59562萬元。

2012年,工業生產總值116.87億元,增長4.1%。

農業

宋代,縣有田地山共131920畝。元代增至476221畝。其中田地189052畝。明嘉靖二十一年(1542),有田139715畝,地126365畝。清雍正時(1723一1735),田畝數基本相若。民國24年(1935),全縣耕地(含南田縣)279984畝。作物以水稻、麥、番薯等糧食為主,經濟作物有棉花、芒麻、蠶桑。

1953年,農業產值從1949年的2516萬元增至3321萬元,增長32%。是年,縣設農林科。1956年設農業局。農業合作化後,開展治山、治水、改士和興修水利,改善農業生產條件,推廣良種,使用農械農藥,改單熟制為多熟制,套用系列配套增產技術。1978年農業產值達6850萬元,比1949年增1.7倍。

至1985年4月,全縣有各種專業戶17000餘戶,各種經濟聯合體2500個,專業村71個。是年,糧食畝產668.6公斤,總產20.68萬噸,農業產值9276萬元,分別比1978年增長23%和35.43%。農民人均收入488元,比1978年增長近4倍,7年間年平均遞增21.8%。

至2012年,全縣農林牧漁業產值98.29億元,其中,種植業產值18.6億元,畜牧業產值8.6億元,漁業產值69.5億元。

2012年農作物播種面積46.8萬畝,糧食播種面積26.19萬畝,產量10.45萬噸,水果總面積18.73萬畝。

商業

唐時,已有"賈販往返於石浦東門島"的記載。

宋代,縣城有弦歌市。

明嘉靖年間,弦歌市以農曆一、六為市日。其後,白石、下沈、昌國衛、爵溪、三角域相繼開市。

清乾隆時,牆頭、南堡、溪口、淚洲頭等離城較遠處,亦"就其地相貿易"。

清道光間,叉開三叉路、新橋、田洋湖、西山下、塗茨等市,各市皆"逢日開市,百貨俱集"。

清末民初,商路漸開,市肆益增。縣城及石浦、爵溪、西周、鶴浦等地均有"較大店鋪",除"坐賈"外,尚有"行商"流動於城鄉及縣內外之間。主要經營糧棉麻、畜禽、鮮鹹魚、竹術柴炭以及瓜果特產。

民國15年(1926)前後,全縣有集市53個,其中西周、爵溪、昌國衛、鹽倉前、石浦每日早市。同時,有商業船埠33處,出運物產主要有薯絲、糯谷、棉花、芒麻、豬牛羊、雞鴨鵝、木石竹柴及桃李、楊梅、西瓜等。北達上海、南通,南至台州、福建。與寧波、定海通航貿易,更為頻繁。

民國25年,城鄉商號增至588家,其中南田112家。是年,政府倡導興辦"合作社",由個人人股,以"特產建社",先後在范家山、丹城、石浦、東門島、延昌等地建立經營範圍不同的合作社5個,社員216人,股金1029元。以後發展至30個,解放前夕解體。

民國27年,丹城、石浦兩地商號曾集資分建交易公店,統一辦理商品採購、運輸事宜。石浦區亦辦起糧食交易公店。不久皆因營業不振,先後解散。

翌年,運銷外地的大宗物產有薯絲、毛竹、鮮魚、魚查及牲畜。其中薯絲運部縣、定海約50萬擔,毛竹運定海、鎮海、上海約1000萬斤,鮮魚運溫、台、國約30萬擔,黃魚拳運杭州、紹興約3.3萬擔,牲畜運郭縣、奉化,約值5000元。

民國29年,各商號按行業組建"同業公會"。丹城有商業公會7個、.85戶,石浦有10個、139戶。石浦、丹城淪陷後,市面冷落,至抗戰勝利方逐漸復甦。

民國35年,城鄉商號增至727家,其中丹城103家、石浦400餘家。石浦另有漁業貨錢100餘處,攤販500餘人。

民國37年,全縣已登記之商店895家,資本1800萬元。但多屬"小本經營",無大賈巨商。加之連年戰亂,通貨膨脹,匪害嚴重,至解放時,多數處於風雨飄搖中。

1950年,全縣社會商品零售額僅577萬元。同年6月,成立縣供銷合作總社,各地亦分建基層供銷社,經營農村商品購銷業務。10月,寧波專署水產科在石浦建魚市場,議訂魚價,並經營部分水產品。年底,糧食劃歸中糧公司經營。

1951年12月,始建國營商業。

1953年,農、漁業生產資料由國家全面管理,實行計畫供應。糧食實行統購統銷,全部由國家統一經營。1954年,縣供銷總社改稱供銷合作社。國營。水產品亦由國家控制價格,收購經營。是年,全縣各類商業(包括商業、糧食、水產、物資等系統)、農副產品收購總值達855萬元,比1952年增長285%;社會商品零售總額1261.7萬元,亦增長43%。

1953年11月,對私營商業改造後,各類商業(包括飲食、服務業)均有一定發展。

1957年,農副產品收購總值達1197萬元,比上年增長31.4%;社會商品零售總額1893.6萬元,比上年增長隊6.2%。1958年人民公社化運動中,城鄉合作商業紛紛"過渡"到國營,或劃入公社供銷部,1961年,國民經濟調整,恢複合作商店13個、合作小組15個。但經營範圍仍窄,自8月至年底,營業額僅39萬元。其後,城鄉國營、供銷、合作商業以及糧食、水產、物資系統隊伍及購銷業務基本穩定。至1965年,網點818個,全年農副產品收購總值1723萬元,社會商品零售總額2844.9萬元。

"文革"期間,生產長期停滯,市場商品緊缺,購銷兩疲。1966年至1976年,全縣農副產品收購總值從2401萬元減至2197萬元。社會商品零售總額雖從3358.4萬元增至6498.8萬元,新增部分大多是化肥、農藥等生產資料。

十一屆三中全會以後,商品經濟蓬勃發展,流通渠道靈活增多。

2012年,象山縣契約利用外資1.3億美元,實際利用外資6563萬美元、內資14.2億元,對外貿易恢復性增長,實現進出口總額17.5億美元,增長27.1%。.

資源

土地資源

土壤種類

境內土壤有土類5個,亞類13個,土種52個。紅壤類,分布在500米以下的低山丘陵地區,面積69333.33公頃,占全縣土地面積64%。黃壤類,主要分布在500米以下山脊崗背,面積293.33公頃,以西周鎮為多。潮土類,主要分布沿海旱地門前塗、兵營塘、金星永安塘、高塘群英塘等,面積3266.67公頃,占全縣土壤2.6%,母質為近代海相沉積,土層深厚。鹽土類,曾受海潮浸淹,鹽分重,大多是新圍墾塘田,面積4866.67公頃。水稻土類,分布濱海平原和山谷溪畔,為縣主要農耕土壤,面積30200公頃,約占土壤總面積29%。

山丘坡地

共72000公頃。宜農耕地7953.33公頃,主要分布在海拔250米以下,坡度平緩,土層較厚,水利條件好,宜糧食作物和水果、茶葉生長。宜林坡地50000公頃,主要分布丘陵和低山地。宜營造用材林坡地30666.67公頃,宜發展薪炭林坡地20000公頃,草坡地4666.67公頃,宜放牧牛羊。農林牧皆難以利用的近4667公頃。

沿海平原

相對高度