早年經歷

安維峻從小就受父親嚴格教育,5歲時就能識楹聯中的若干字。他童年時,因兵燹頻繁,家境貧寒,入學讀書較晚。一日他和弟弟路過縣城南關,聽到私塾里琅琅的讀書聲,便激動地說:“他日倘有緣,當夜以繼日,以補蹉跎”。後受業於巨潭和高震諸先生,只能是半耕半讀。16歲後住在舅舅鄧銘堂家中,才開始專一讀書。當時正值陝甘兵亂,兵臨城下者數次,人心惶惶,但他卻閉門攻讀,手不釋卷。初應縣試,安維峻就考取了第一名,被當時的知縣程履豐看中,留在縣署學經史,受益匪淺。同治十二年(1873)科舉考試,他考取第一名,中撥貢,以七品小京官在刑部供職。光緒元年(1875)藉故回鄉,經程履豐介紹,就學於當時甘肅最大的省立書院-蘭山書院,並謁見了陝甘總督左宗棠,受到了左宗棠的器重,成為蘭山書院的高才生。這年八月,舉行陝甘分闈後的甘肅第一次鄉試,左宗棠以陝甘總督資格臨場監試,應試者3000餘人。安維峻不負眾望,考取舉人第一名解元。光緒六年(1880),朝考為貢生,被選任翰林院庶吉士,三年後授編修。

歷史功績

光緒十九年(1893),安維峻任都察院福建道監察御史。此時,正值中日甲午戰爭的前夕。面對日本軍國主義的入侵,清王朝內部發生了嚴重的分歧,光緒皇帝主戰,慈禧太后主和,鬥爭非常激烈。當時,掌握軍政、外交大權的直隸總督李鴻章,是慈禧太后的主要支持者、主和派的代表人物。他雖為國家重臣,但卻姑息養奸,對日軍一意消極退讓求和,使中國海軍不斷失利,朝野震動。安維峻面對民族危亡,憂國憂民,置個人安危於不顧,堅定不移地支持光緒皇帝為首的主戰派,直言上諫,與投降派展開了針鋒相對的、堅決的鬥爭。在他任諫官後的十四月時間內,就連續上疏65道,其中三分之二是關於甲午戰爭的諫論,其中最著名的是《請誅李鴻章疏》,在《請誅李鴻章疏》中,提出將李鴻章“明正典刑,以尊主權而平眾怒”,揭露李鴻章“平日挾外洋以自重”,“倒行逆施,接濟倭賊”;自開戰以來,“有言戰者,動者呵斥,聞敗則喜,聞勝則怒”,“中外臣民無不切齒痛恨,欲食李鴻章之肉!”安維峻還在奏疏中義正詞嚴地痛斥慈禧太后專權誤國的罪行,質問慈禧:“皇太后既歸政皇上矣,若猶遇事牽制,將何以上對祖宗,下對臣民?”疏入,慈禧勃然大怒,令將安維峻交刑部嚴加懲處。光緒皇帝曲意回護,以“肆口妄言,恐開離間之端”為理由,進行開脫,使他倖免一死,革職發往張家口效力贖罪。

人物影響

安維峻以愛國獲罪,轟動京城。訪問者聚於門,餞送者塞於道,或贈以言,或資以贐。烏里雅蘇台參贊大臣志銳親自為他治印,刻“隴上鐵漢”四字相贈。京師大俠“大刀王五”親為護送,並饋贈車馬行之。甘肅赴京應考的一些文人將他送到張家口。在張家口安維峻仍懷著一片愛國之心,關心國家大事,痛恨統治者的賣國行徑。光緒二十二年(1896),李鴻章簽定《中俄條約》後,他憤慨萬分,睡夢中都發出“此疏縱死必上”的呼聲。時人稱讚他“可見公道在人心,曉峰當此不朽矣!”

著作

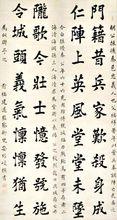

安維俊

安維俊安維峻被放逐5年,於光緒二十五年(1899)釋放回鄉後,先在隴西南安書院主講,後在家鄉辦學。光緒三十四年(1908),他應聘總纂了《甘肅新通志》,共100卷, 81冊。辛亥革命前夕,曾任京師大學堂總教習,撰寫《四書講義》4卷。辛亥革命後,他回鄉定居,整理刊印了《諫垣存稿》3卷、《望雲山房詩集》3卷、《望雲山房文集》3卷,以及《四書講義》等詩文集。民國14年卒於老家柏崖山莊。